【B#254】2025年・量子力学をめぐる読書──「理論」というより「関係と組織」として読む

Table of Contents

はじめに

こんにちは。

渋谷を拠点に、ロルフィング®やコーチング、タロット、脳活講座を行き来しながら、考えること・感じること・身体感覚(肚・丹田)が、自然にひとつの判断としてまとまっていく状態を取り戻すための場をつくっている大塚英文です。

私は年間でおよそ200冊近い本を読む。それも量を積み上げるためではなく、毎年テーマを決めて深掘りし、複数の文脈から立体的に理解するように心がけている。

2025年の年間テーマは100周年を迎えた「量子力学」、そして2023〜2025年の3年テーマは「脳科学」である「脳の記憶のメカニズム」だった(詳細は「本をどう選ぶか?〜毎年「テーマ」を決める〜選書の基準」参照)。

そうはいうものの、予定通りいかず、途中から「量子力学・認知科学・組織の経営」という三つのテーマへと変更していく。結果として2025年は、量子力学を数式や理論体系としてではなく、

- どのような世界観が生まれたのか

- それを可能にした人と組織は何だったのか

- 米国・ドイツ・日本という異なる土壌で、知はどう組織化されたのか という視点から、徹底的に読み解く1年となった。

今回は、量子力学関連で読んだ85冊の中で、私の世界観を決定的に変えた5冊を中心に紹介したい。

世界は「もの」ではなく「関係」でできている── 世界は関係でできている(カルロ・ロヴェッリ)

1冊目は、イタリア人の物理学者・カルロ・ロヴェッリの『世界は関係でできている(原題:Helgoland)』。

前提となる世界観を提示してくれたのがこの本だ。ロヴェッリは、量子力学の本質を「実体の否定」とズバリ語る。

古典物理学では、世界は独立した「もの(実体)」の集まりだと考えられていた。しかし、量子力学が描き出した世界観は、「あらゆる対象は、他者との相互作用(関係性)の中でのみ、その属性を現す」という衝撃的な事実だった。

ロヴェッリは、エルンスト・マッハの反実体論、エマニュエル・カントの認識論、マルティン・ハイデガーの存在論までを縦横無尽に引用しつつ、関係性で世界を見ることの大切さを説く。

これは、身体のつながりを再構築するロルフィングや、対話によって可能性を拓くコーチングの現場で感じる「関係性が場を規定する」という感覚と完全に一致する。 量子力学は、極微の世界の話ではなく、「私たちが今、ここでどう在るか」を規定する哲学そのものと言えるでしょう。

👉 関連ブログ

「世界は関係でできている〜カルロ・ロヴェッリが語る“つながり”の世界」

量子力学は「集団知」から生まれた── 量子革命(マンジット・クマール)

2冊目は、マンジット・クマールの「量子革命: アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突」。

ボーアとアインシュタインの議論から量子力学が誕生

「関係性がすべてである」という思想は、そのまま量子力学が生まれた「組織」にも当てはまる。この本では、デンマーク人の物理学者・ニールス・ボーアを中心としたコペンハーゲン学派とスイス人の物理学者・アインシュタインとの議論を通じて、いかにして量子力学の革命を成し遂げたかが描かれている。

コペンハーゲン精神とは何か?

本書をこのように読むことができるが、物理学者の人間性に焦点を当てているが、ボーアが如何にして国際性豊かな「コペンハーゲン精神」と呼ばれる組織文化を作ったか?について触れている。

コペンハーゲン精神とは、

- 未完成のアイデアを歓迎する: 完璧を求める前に、まずぶつけ合う。

- 徹底的な批判と深いリスペクトの両立: 相手の理論を完膚なきまでに叩いても、人間としての信頼は揺るがない。

- 権威の解体: 教授も学生も対等に問いを立てる。

といった組織文化である。

個の力ではなく集団の力が発展の秘訣

ボーアの故郷であるデンマーク・コペンハーゲンの研究所で花開いたので、コペンハーゲン精神と呼ばれる。国際性豊かな文化のなかで生まれた量子力学は、一人の天才の脳内から生まれたのではなく、こうした「創造的な摩擦」が起きる場の設計から生まれた。

知は個人の所有物ではなく、関係性の中に創発する「集団知」であることを、は証明している。

👉 関連ブログ

「伊藤憲二『励起』を読んで③──コペンハーゲン研究所という「第三のモデル」」

「量子力学の発展〜創造的な組織の作り方〜コペンハーゲン精神、ゼミナール」

米国・マンハッタン計画:国家主導のプロジェクト── 原子爆弾(山田克哉)

3冊目は、山田克哉さんの『原子爆弾・その理論と歴史」』。

この本では、量子力学の発展を詳しく語った上で、その成果物の一つである原子爆弾について原理・原則を丁寧に一から説明しており、非常にわかりやすい。

参考に、多田将さんの「ミリタリーテクノロジーの物理学<核兵器>」も詳しいので併せて読むと理解が深まると思う。

山田克哉さんの「原子爆弾」は、米国が推進した「マンハッタン計画」についても詳しい。マンハッタン計画を知るということは、米国が最先端の知識の量子力学をどのように受け入れたのか?の理解が深まるということを意味する。

マンハッタン計画は、「徹底した工学化」と「プロジェクト管理」に集約される。この計画は、原爆開発を推進した科学者を象牙の塔から引きずり出し、巨大な官僚機構と軍事システムの一部として組み込むことで、人類史上初の原爆開発の成功へと導いた。

「使うための知」への転換

米国にとって量子力学は、ドイツの自然の深淵を理解するための哲学としてだけではなく、数式自体、実用化するための手段してみていた。理論物理学者が導き出した数式を、即座に化学工学や土木工学の現場に流し込み、目に見える「装置」へと変えていく。圧倒的なスピードと資源を有効活用することが米国の強みとなる。

徹底した分業と情報隔離(コンパートメント)

陸軍の責任者・レズリー・グローヴス将軍は、情報の漏洩を防ぐため、個々の研究者に全体像を見せることはなかった。隣の部屋で何が行われているかを知らなくても、自分の計算さえ完璧ならプロジェクトは進んでいく。極めて機能的な「プロジェクト型組織」の原型となった。

異質な才能が繋がること(目的主導型プロジェクト)

マンハッタン計画の科学責任者のロバート・オッペンハイマーと、陸軍側のグローヴス。科学と軍という相容れない二つの組織を「原爆完成」という唯一無二の目的によって成し遂げられたプロジェクト。現代でいえば、スタートアップや巨大企業における「目的主導型(パーパス・ドリブン)」のプロジェクトと言える。

井深大さんもソニーの創業時に参考にしたマンハッタン計画が「なぜ成功したのか?」を知ることは、知識主導の組織を立ち上げる上で、非常に参考になると思う。

マンハッタン計画により、量子力学の追究は、純粋科学から国家プロジェクトへと、その位相を大きく変化。さらに、原爆開発の成功により、物理学に大規模な国家予算がつくようになる。プロジェクトの形態は、やがて宇宙計画(アポロ計画)等に大きな影響を与えることになる。

👉 関連ブログ

「原子爆弾の開発(マンハッタン計画)から学ぶ〜創造的な組織の作り方」

ドイツ・孤高の天才── 「マイスター型」組織の限界

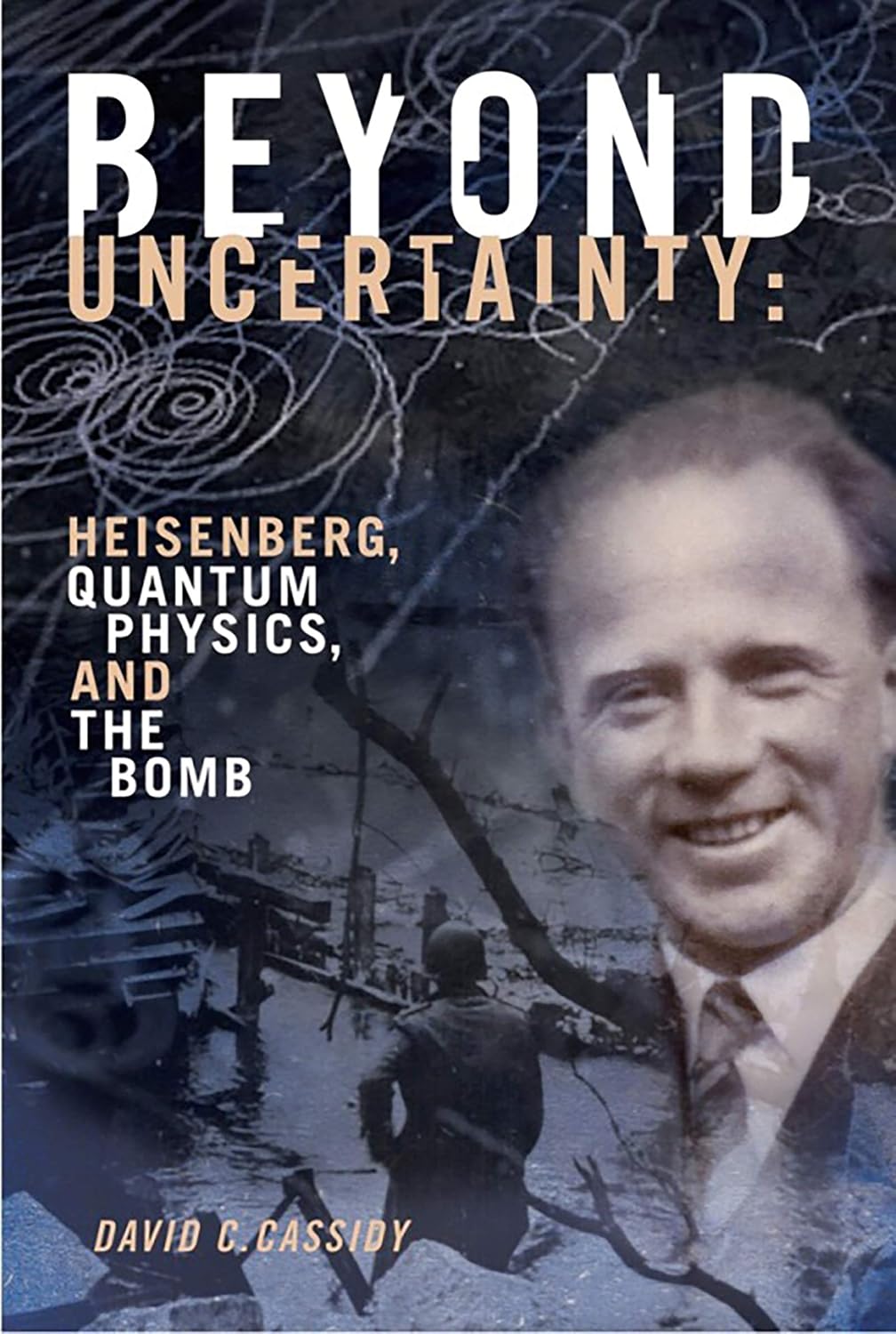

4冊目は、David C. Cassidyの「Beyond Uncertainty: Heisenberg, Quantum Physics, and The Bomb」(未邦訳)だ。

この本は、量子力学の創業者の一人、ウェルナー・ハイゼンベルクの生涯を追っている。

最新の知見に基づいて、ハイゼンベルクがなぜ、ドイツに留まったのか?ナチスとの関係性はどうだったのか?彼が主導した原子爆弾の開発プロジェクト(ウラン・プロジェクト)をどのように組織したのか?第二次世界大戦中にボーアとハイゼンベルクはどのようにやりとりしたのか?等詳細に語られている。

属人的な「小集団」の限界

ドイツの科学界は、偉大な教授(マイスター)を頂点とする徒弟制的な小規模集団の集まりだった。ハイゼンベルクが主導した「ウラン・プロジェクト」も、アメリカのような数万人規模の動員とは程遠い、数十人の精鋭による「研究室」の域を出ることがなかった。

マンハッタン計画とは違い、組織の壁を越えた情報の共有や、物理学と工学の連携(産学連携)が極めて希薄だった。このため、オット・ハーンとフリッツ・ストラスマンの2人のドイツ人によって核分裂が発見されたにも関わらず、その成果を活かすことができなかった。

政治による「知」の分断

ナチス体制下で「ユダヤ的な物理学(量子力学や相対性理論)」が攻撃の対象となったのも大きい。その結果、アインシュタインをはじめとする超一流の人材流出が起きた。

残されたハイゼンベルクや物理学者のマックス・プランクやマックス・フォン・ラウエは、国家と適度な距離をとりつつも科学の真理を守るという不可能なバランスを強いられた。

「観測者」としての倫理的迷走

ハイゼンベルクは自ら提唱した不確定性原理のごとく、歴史の荒波の中で自身の立ち位置を確定できなかった。彼は「ナチスに協力しているふりをして開発を遅らせた」のか、あるいは「単に組織化に失敗した」のかこの本では、明確に答えを与えてくれるわけではない。

組織が政治という外部観測者に支配されたとき、知の純度は保たれても、社会的な実装力は極端に脆くなることをドイツの事例は示している。

👉 関連ブログ

「伊藤憲二『励起』を読んで②──ドイツはどのようにして「研究という文化」を生み出したのか」

日本の量子力学を支えた「組織をつくる力」── 励起(伊藤憲二)

5冊目は、伊藤憲二の『励起:仁科芳雄と日本の現代物理学(上)(下)』。

この本は、日本の量子力学の学問の土壌を作った仁科芳雄先生を中心に、どのような組織づくりをしていったのか?興味深く語られている。

実は、日本の量子力学の歩みは、資金も資源もない中で如何にして「知の生態系」を守りつつも、人材を育てていくか?という戦いだった。この本で、一番面白かったのは、仁科芳雄がどのように原子爆弾のプロジェクト(二号研究)に関わっていたか?について詳細に語っている。

仁科先生と軍との関係についても描かれており、日本を救おうと懸命になったことが仇となって、二号研究へと邁進していったが、一方で、マンハッタン計画とは比べ物のない予算もそれほどつかない状態でプロジェクトが遂行したことの理解が深まった。

理化学研究所と仁科芳雄という「プロデューサー」

仁科先生は単なる物理学者ではなかった。彼は英国、ドイツとデンマークへ6年間近く留学。それぞれの雰囲気を自由に吸収。中でも、ボーアの研究所で、「自由な議論とアイデアの共有」を重視し、上下関係に縛られず、科学者同士が対等な立場で意見を交換するという「コペンハーゲン精神」に触れる。

帰国後、コペンハーゲン精神を理研に持ち込み、若手研究者が自由に議論できる環境を作った。理研は新しい物理学の発展に貢献し、日本の理論物理学・素粒子物理学の礎を築くことになった。

「二号研究」に見る現場の絆

二号研究は、サイクロトロンの故障やウラン資源の枯渇により、工学的には失敗に終わった。しかし、特筆すべきは、その絶望的な状況下でも、仁科、朝永振一郎、湯川秀樹といった若き才能たちが、互いを尊重し、知的な刺激を与え合う「関係性のネットワーク」を維持し続けたことだ。

遅れてやってきた「励起」

日本の組織は、戦時中の「成果」としては何も残せなかった。しかし、仁科先生が耕した土壌からは、戦後すぐに湯川先生・朝永先生という二人のノーベル賞学者が輩出へと繋がる。

これは、アメリカのような「今すぐ使う知」ではなく、「世代を超えて受け継がれる関係性の資本*が、時間をかけて発火(励起)した結果と言える。

目に見える資源がなくても、適切な「場」と「ネットワーク」さえあれば知は死なない。この日本的な「コミュニティ型組織」の粘り強さは、長期的な価値創造を考える上で大きなヒントとなる。

👉 関連ブログ

「伊藤憲二『励起』を読んで④──仁科芳雄先生は、日本の物理学界に何をもたらしたか?」

「「科学の楽園」の理化学研究所〜どのように創造的な組織を作るか?〜科学と産業の融合の事例」

まとめ・三つの国が示した「組織モデル」の対比

| 比較項目 | アメリカ(マンハッタン計画) | ドイツ(ウラン・クラブ) | 日本(理研・二号研究) |

| 組織の形態 | 巨大プロジェクト型 | マイスター・アカデミー型 | 人的ネットワーク型 |

| 量子力学の扱い | 「成果」を出すための道具 | 「真理」を究める思想 | 「人を育てる」ための土壌 |

| 強み | 圧倒的なスピードと実装力 | 深い理論的洞察 | 長期的な継承と教育 |

| 弱み | 個人の思想や倫理の埋没 | 閉鎖性と政治への脆さ | 短期的な成果への弱さ |

量子力学のテーマから学んだこと──知識の組織化

量子力学をテーマに決めた時に、当初、科学的な側面を調べようと思っていた。しかし、時が経つにつれて、どのようにして知識が生まれたのか?組織と人材面に関心が移り、最終的に米国、ドイツ、日本がどのように量子力学の知識を活かし、原子爆弾プロジェクトへ進んでいったのか?へと導かれた。

3カ国を比較すると、それぞれの国々の組織の特徴がよく現れるように感じる。

- 米国のような「目的のために人を機能」させる組織

- ドイツのような「孤高の専門性」を中心とした小さな組織

- 日本のような、困難な状況下でも「次世代に繋がる関係性の種」を築ける組織

量子力学によって導き出された「世界は関係性でできている」という真理は、そのまま組織のあり方へと直結する。どのような観測系(組織文化)を構築するかによって、そこに現れる現実(成果)は180度変わってしまうと言っていい。

2025年の読書を通して得た最大の収穫は、物理の公式ではなく、「人間が集まったときに生まれる不確定なエネルギーを、どう導くか」という組織論の深淵に触れたことだった。

2026年の読書のテーマ

来年(2026年)のテーマは、宇宙開発と仏教の予定にしている。国家プロジェクトとして、原子爆弾に並んでアポロ(月面上陸)計画が知られている。又、近年では、イーロン・マスク引いるSpace X、ジェフ・ベソスのBlue Originやリチャード・ブランソンのVirgin Galactic等、民間企業が宇宙に参入している。

宇宙について、新たな発見を期待しつつ、2026年を過ごしていきたい。