【E#277】運命の軽車が来たら乗ってみよう〜を拝聴して

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

2025年11月6日(木)、千代田区立日比谷図書文化館にて、Primary Club(プライマリークラブ)主催のイベント「運命の軽車が来たら乗ってみよう」に参加した。今回も会場だけでなく、Zoomでも同時配信され、遠方からは米国・ダラス在住の方も参加されていた。

登壇されたのは、フリーランスの編集者として活躍されている斎藤りゅう哉さん。プライマリークラブでは今回が16回目の登壇。今回、私は9回目の参加になる。過去の講演内容については、記事末にリストをまとめていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

編集者の目線で人生に必要な知恵をシェア

りゅう哉さんの講演は、毎回ご自身の編集人生で出会った人々や出来事を通して、人生に必要な知恵を語る内容になっている。

特徴としては、

- 自身の言葉で、体験から得た本質を語ること。

- 大いなる叡智、宇宙、スピリチュアル、自己実現など、目に見えない世界を含めて語ること。

2時間に凝縮された講演には、哲学や生き方のエッセンスが詰まっており、編集者ならではの「言葉の整理」とわかりやすく「コンテンツ」を伝える力が光る。

個人的には、年末の恒例イベントとして、最後にゲスト作家との対談が行われるのもこの会の楽しみのひとつだ。

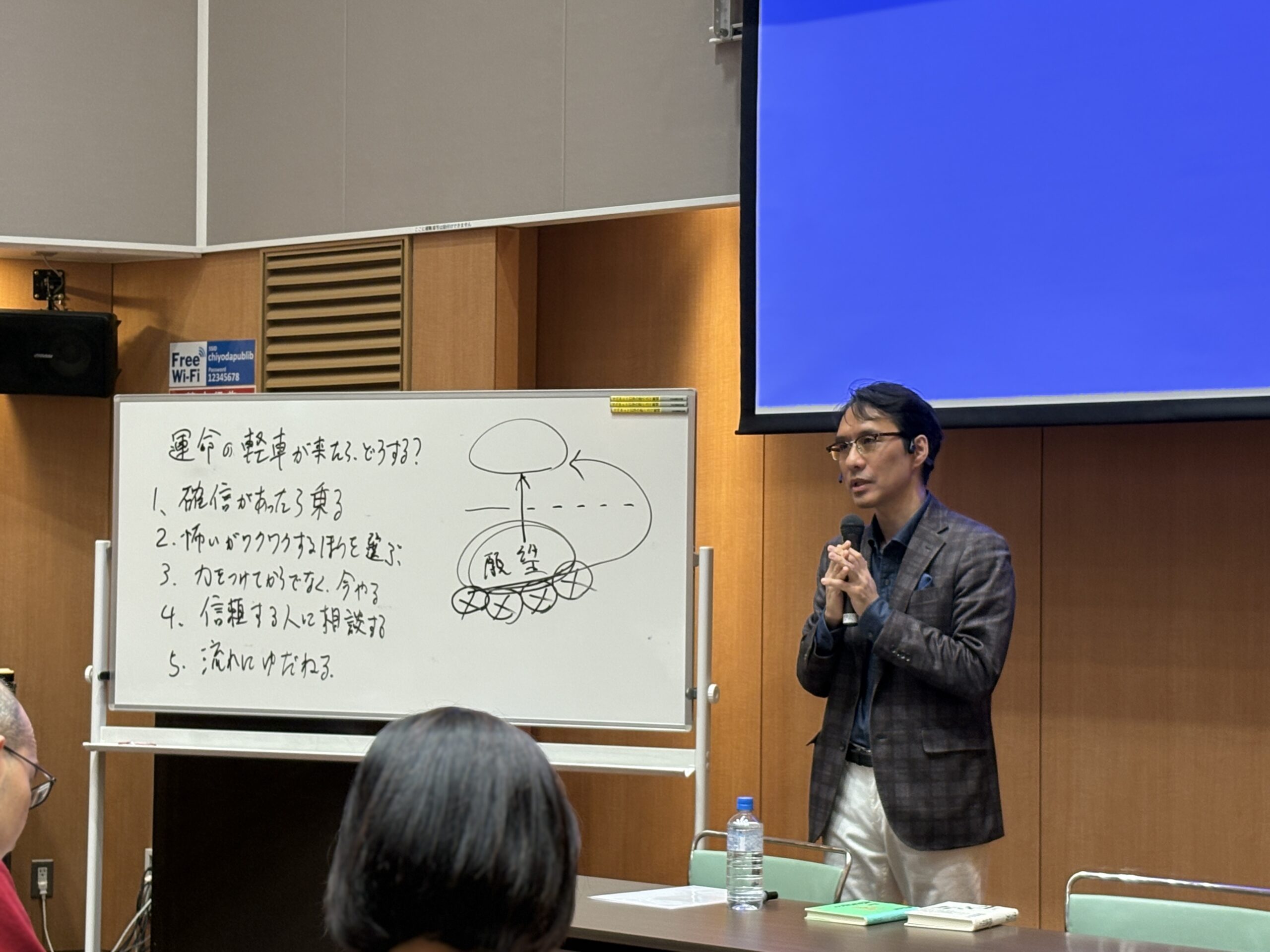

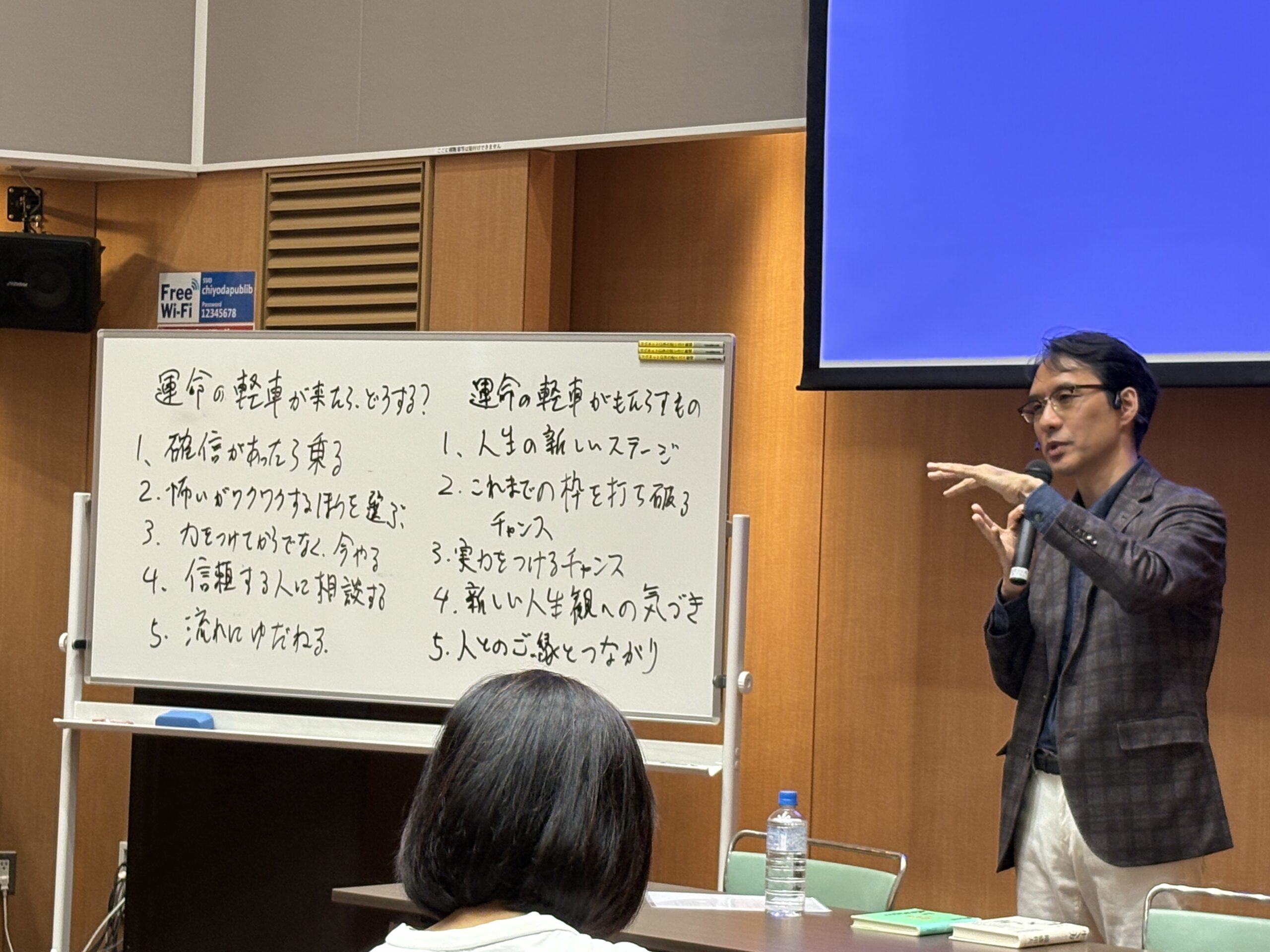

ホワイトボードを使った講演

本セミナーの最大の特徴は、スライドや原稿を一切使わず、ホワイトボードだけで進行することだ。

りゅう哉さん曰く、

スライドがあると内容を“説明”するだけになってしまう。でも、ホワイトボードだと、話に集中してもらえる。

そのため、講演では毎回、余計な装飾が削ぎ落とされ、言葉の純度が高まっていく印象がある。2時間近くに及ぶ構成を、頭の中で整理し、即興的に展開していく。まるで“編集思考のライブ”を聞いているような感覚がある。

プライマリークラブとの縁 ― 安田さんとの出会い

りゅう哉さんがプライマリークラブと出会ったのは、メンバーの一人安田剛さんとの偶然の出会いがきっかけだった。

本田健さんのセミナーで、たまたま同じテーブルに座り、グループワークを共にしたことから交流が始まり、後日「プライマリークラブという場がある」と紹介されたという。

あのとき、“行ってみませんか?”と誘われたのがすべての始まりでした。人からの頼まれごとは、運命の軽車のサインなんです。

以来16回にわたり、りゅう哉さんはこのクラブで人生や仕事の知恵を語り続けている。

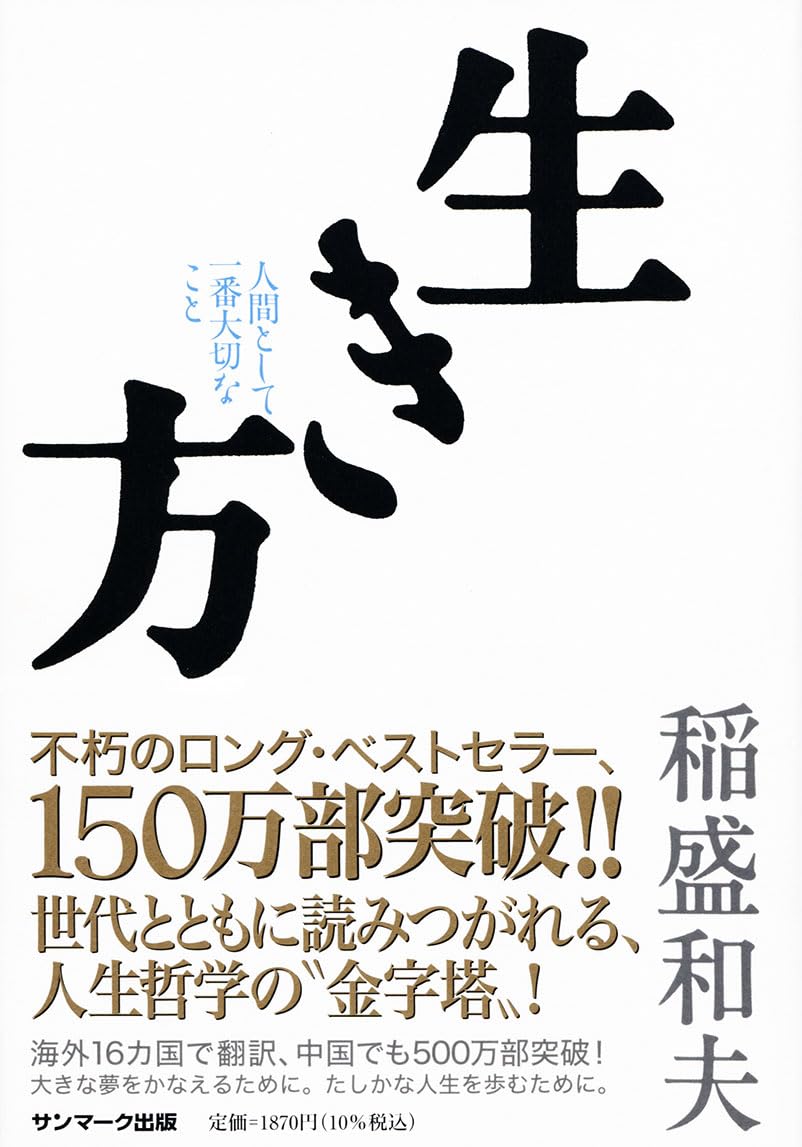

稲盛和夫さんとの仕事 ― 「及ばぬ力」が働く瞬間

編集者としての代表作のひとつが、稲盛和夫氏の『生き方』。

この本は出版当初から異例の売れ行きを見せましたが、りゅう哉さんはこう振り返る。

自分の力でヒットさせたというより、“及ばぬ力”が働いたとしか思えない

出版後、稲盛氏が日本航空(JAL)の再建会長に就任したことで、「生き方」の哲学が再び注目を集め、中国でも経営者の教材として広まった。

私が何かをしたというより、周囲の人が一斉に走り出してくれる。偶然が重なって、時代の流れに乗った。

りゅう哉さんは、“努力”を超えた「流れ」に身を委ねる感覚こそが、運命の軽車の本質だと語っている。

坂村真民さん ― “祈り”を生きた詩人

りゅう哉さんが最も尊敬する人として挙げているのが坂村真民さん。りゅう哉さんは、1997年に真民さんと初対面(当時88歳)。詩集の編集に関わり、何度も真民さんの拠点である砥部町に通うことになる。

真民さんは、戦前は日本統治下の朝鮮半島で高校教師を務め、文学と教育の両面に携わっていた人物である。短歌にも造詣が深く、若い頃から詩心を育んでいたが、戦後は日本に戻り、愛媛の宇和島で高校教師に赴任。その頃から、「難解な詩ではなく、子どもでもわかる詩を作りたい」と志を立てるようになる。

森信三との出会い ― 肚が据わった瞬間

1959年(50歳のとき)、教育哲学者・森信三先生と出会い、人生が大きく変わった。森先生との3度にわたる対話の中で「肚が座った」と語り、詩を社会に届ける決意を固める。これが、個人詩誌『詩国』創刊のきっかけだった(詳細は「自分の道をまっすぐゆこう──朗読とピアノ演奏の午後に想う、坂村真民の生き方」参照)。

以後、40年以上にわたり、毎月1200通を自ら封入・宛名書きし、発行を続けた。

真民は常に「詩は頭で考えて作るものではない」と語っていた。それは天からの啓示のように与えられるものであり、そのためには心身を清め、いつでも受け取れる“からだ”を整えておく必要があるという。

そこで、毎朝3時に起床し、重信川の河原で石に手を当て、「世界の平和と人類の安寧」を祈る生活を何十年も続けた。まさに“祈りの詩人”と呼ぶにふさわしい。

トランプ占いと“チャンスに乗る勇気”

りゅう哉さんは、真民さんの人生の転機の一つとして「トランプ占い」をしてもらった逸話も紹介されていた。占いの結果、運がいい人だと、その占い師は鑑定していた。それにも関わらず、真民さんの境遇を知って、占い師はこう言ったそうだ。

あなたの前には何度もチャンスが来ている。でもあなたは“自分には無理だ”と思って逃している。今度チャンスが来たら、迷わず乗りなさい。

この言葉、すなわち「運命の軽車」に乗ることが、真民の人生を決定づけた。それまでのためらいや自己否定を手放し、詩人としての使命を全うする覚悟が生まれたのである。

タモリさん ― ドアの向こうに“運命の軽車”が待っていた

次に紹介されたのが、タモリさんの逸話。

早稲田大学卒業後、保険の営業やボウリング場の支配人などを経て、特別な芸能経験もなかったタモリさん。

ある夜、ミュージシャンの山下洋輔さんが宿泊するホテルのドアが少し開いているのを見つけ、思い切って中へ入り、“でたらめ外国語”の即興芸を披露した。

その才能に驚いた山下さんは、仲間たちにも話し、新幹線代をカンパして、彼を東京に呼んだ。これが、芸能界への第一歩となる。

そのドアを開ける勇気こそ、“運命の軽車”に乗る瞬間

それが、東京で出会った漫画家・赤塚不二夫さんにお世話になることや、すぐに黒柳徹子さんの徹子の部屋に呼ばれたりと、芸能界の世界で成長していくことにつながっていく。

山中伸弥さん — 実力以上のチャンスを引き受ける

次に取り上げられたのが、ノーベル賞受賞者・山中伸弥さんの人生。実は、りゅう哉さんが一年かけて、山中さんの人生について手がけた本が、2025年12月に発刊する予定になっている。

山中さんもまた最初から順風満帆ではなく、外科医としての挫折、米国のグラッドストーン研究所への留学、研究環境の困難、数々の落選を経験してきた。

しかし、奈良先端科学技術大学院大学(奈良先端大)からの「マウス(遺伝子欠損マウス(ノックアウトマウス))を扱える研究者を募集」というオファーに、実は自信がなかったにもかかわらず「できます」と即答した。

そして、奈良先端大の助教授として、独立した研究室を持ったときに、ビジョンを持つ。全能性細胞を樹立する方法を見つけると。そして大学院生3名を確保し、5年で、iPS細胞の発見へと繋げていく。まさに、「実力以上の仕事を受ける勇気」が、ノーベル賞の成果へとつながっていった。

りゅう哉さんは、このことを「力をつけてから挑むのではなく、挑むから力がつく」と強調し、「怖いけれどワクワクする方を選ぶ」ことが運命の軽車に乗る鍵だと語った。

M中学受験のエピソード — 不思議な入れ替わり

講演の中盤では、りゅう哉さん自身の少年時代の体験が語られた。

小学校6年生のとき、塾に通い始めたのは受験直前。周囲から「受かるはずがない」と言われながらも、なぜか第一志望のM中学に合格してしまった。

一方で、誰もが合格を確信していた友人は落ちてしまった。「人生のエスカレーターですれ違うように、まるで運命が入れ替わったようだった」と斎藤さんは振り返る。

その後、彼は進学校で苦労を重ねたが、それが後に編集者として人間の多様性を理解する礎となった。「その時は悪いと思った出来事も、長い目で見ればすべてが“運命の流れ”の中にある」とりゅう哉さんは語っている。

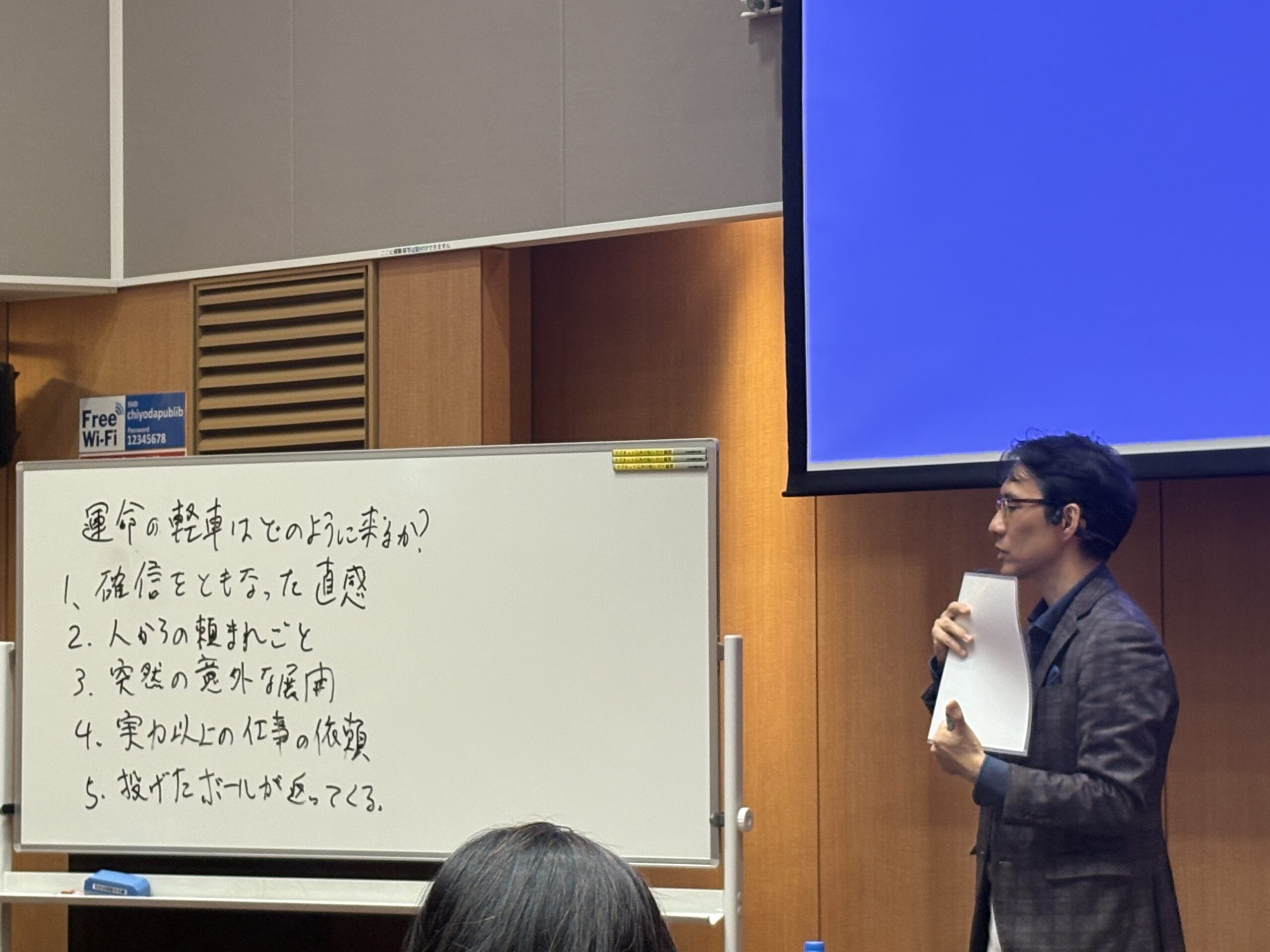

運命の軽車に来たらどうする?

講演の最後に、りゅう哉さんは「運命の軽車に乗る人」と「乗れない人」の違いを、具体的な5つの心構えとして整理した。その一つひとつに、これまで紹介された登場人物たちと交差する。

確信を伴った直感に従うこと

りゅう哉さんは、「頭で考える前に“これだ”と感じる瞬間」を大切にするよう語りました。その感覚こそ、天からのメッセージであり、理屈ではなく“確信を伴った直感”です。

考えすぎると、運命の車が通り過ぎてしまう。あ、来たかもしれない——と思ったら、ハンドルを握って乗ってみること。

坂村真民さんが詩誌『詩国』を創刊したときも、タモリさんがホテルのドアを開けたときも、そこには一瞬の“直感”があった。その直感を信じ、動いた人だけが、次のステージへ運ばれていった。

怖いがワクワクする方を選ぶ

「怖いけれど、なぜかワクワクする」——。この相反する感情が同時に湧くときこそ、人生の転換点が訪れている証だといえる。

安全な選択ではなく、ワクワクする選択を。その怖さの中にこそ、新しい世界への入口があります。

タモリさんは、恐る恐る山下洋輔さんの部屋に入ったあの瞬間、その一歩が後のすべてを変えた。怖さを避けず、むしろ“面白さ”に身を委ねる勇気が、運命の軽車を動かすことにつながるのでしょう。

力をつけてからではなく、今やる

りゅう哉さんは、「準備ができてから挑戦するのでは遅い」と、山中さんの人生を振り返りながら、語っていた。

力をつけてからやる、ではなく、やるから力がつく。それが“運命の車に乗る”ということ

完璧を求めている間に、軽車は通り過ぎてしまう。いまの自分の実力を超えた依頼が来たら、それは試練ではなくチャンス。運命は常に“少し大きめのサイズ”でやってくるのだといいます。

信頼できる人に相談する

運命の軽車は、ひとりで動かすものではない。真民さんにとっての森信三先生、タモリさんにとっての山下大輔さんや赤塚不二夫さんのように、“人生の次の扉”を開くきっかけは、常に他者との関係の中から生まれている。

誰かの言葉が、次の章への合図になることがある。人は、人とのつながりの中で運ばれていく。

りゅう哉さん自身も、「安田さんから“来てみませんか?”と誘われたのがすべての始まり」と語った。人からの頼まれごとや、ふとした誘いは、運命の流れを変えるきっかけとなる。そこで心を開けるかどうかが、次のステージへの鍵へつながると言っていい。

流れにゆだねる

りゅう哉さんの語る“軽車”は、何も特別な出来事ではない。それに気づくためには、静かに自分の感覚を研ぎ澄まし、怖れとワクワクを同時に感じられる“ニュートラルな心の状態”が重要なんだろうと、講演会を聞いていて感じた。

真民さんは、身体を整え、詩を天から受け取る準備をし続けた。タモリさんは、恐れを超えてドアを開いた。山中さんは、未知の挑戦に「やります」と応えた。

そのすべてが、「運命の軽車に乗る」という生き方の実例だ。怖さを超えて、流れを信じる。それが、りゅう哉さんがこの講演で最も伝えたかったメッセージのように感じた。

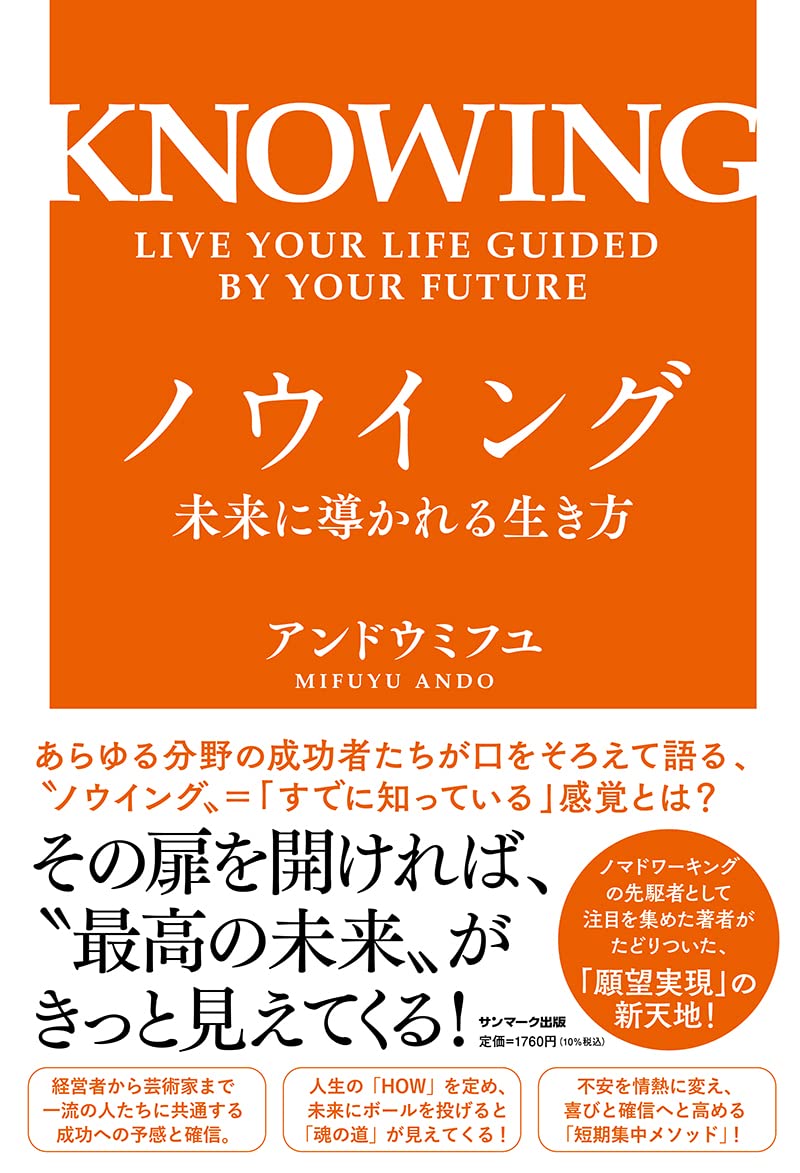

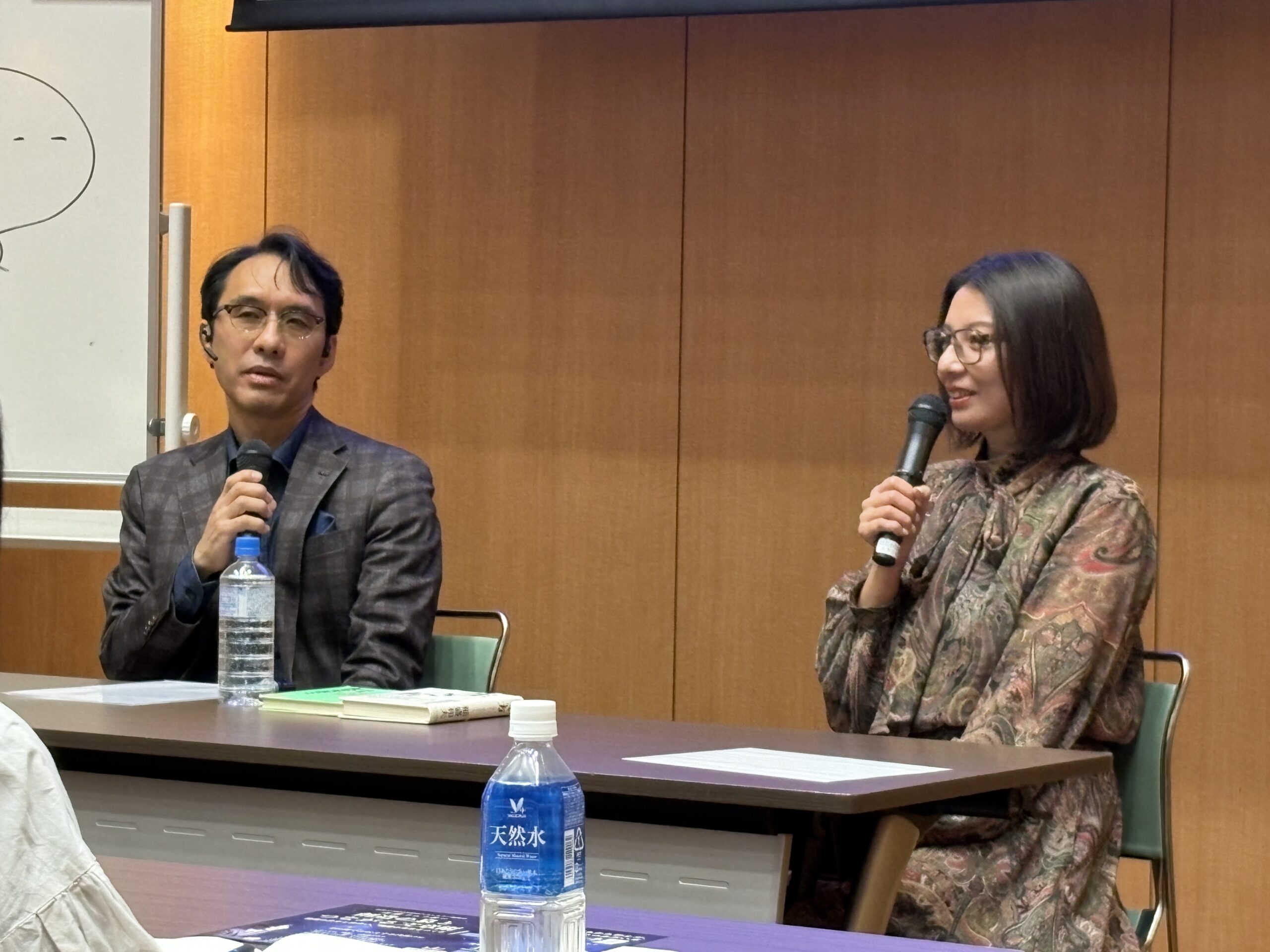

ゲストとの対談〜安藤美冬さん、岡野あつこさん

最後に、安藤美冬さん、岡野あつこさんとの各々の対談があった。

安藤美冬さんとは、3年前に、りゅう哉さんの編集の下に出版された「ノーイング(KNOWING)」についての話題を展開。

人生に、まだ現実には起こっていないんだけれども、きっと未来はこうなると確信する時ってあり、それをノーイング(KNOWING)と呼んで色々な事例を紹介している。ノーイングは元々宗教用語だが、その扉をひらけば、最高の未来がきっと見えてくる、これって「運命の軽車」の考え方に非常に近い。

りゅう哉さんは、岡野あつこさんの「夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法」を、サンマーク出版をやめる前に発刊。

こちらの方は、ガラリを話題が変わり、りゅう哉さんがどのように本を手がけるのか?編集でどのようなこだわりがあるのか?岡野さんからエピソードを伺うことで、本の制作現場で何が起きているのか、その一端を知ることができた。

まとめ

今回の講演を通じて感じたのは、「運命の軽車」とは単なるチャンスや偶然ではなく、“恐れとワクワクが同時に訪れる瞬間に、自分の感覚を信じて動くこと”のように捉えることができた。

りゅう哉さんが紹介した坂村真民さんの生き方、タモリさんや山中伸弥さんの決断、そしてご自身の少年時代の受験体験——いずれも共通していたのは、「怖さの中にある光を見逃さない」姿勢。

真民さんは「詩は天から降りてくる」と言い、その啓示を受け取るために日々、身体と心を整えた。タモリさんは、偶然開いていたドアを恐れずにくぐり抜け、新しい人生の扉を開いた。山中さんは、「できるかわからない」と思いながらも、未知の仕事を「やります」と引き受けた。

りゅう哉さんが語る「運命の軽車」とは、そうした“怖さの中にある小さな直感”に素直でいること。そして、頼まれごとや偶然の出会いに「はい」と応じ、流れを信じることなのでしょう。

今回も、素晴らしい講演会に誘っていただき感謝しています。

過去のセミナー一覧:全8回(2017年〜2024年)

「「出逢いと気づき」~人生は何によって変わるか~を拝聴して」(2017年11月2日開催)

「「人生の贈り物を受け取る方法」〜願うこととゆだねること〜を拝聴して」(2018年11月1日開催)

「時代を創った著者たちから学ぶ「心がもたらす『現実創造』のプロセス」〜を拝聴して」(2019年11月7日開催)

「「受け入れることで、見えてくる」〜次のステップへ行く為に〜を拝聴して」(2020年11月5日開催)

「「味わうという生き方〜悔いのない人生を送るために」〜を拝聴して」(2021年11月4日開催)

「【稲盛先生・追悼講演】「稲盛さんに教えてもらった、今いちばん大切にしたいこと」〜を拝聴して」(2022年11月10日開催)

「「ワクワクとミッションが交わるところ」~人生からのメッセージを見つける方法~を拝聴して」(2023年11月2日開催)

「「発信者として生きる」~宇宙の心とつながる時代〜を拝聴して」(2024年11月1日開催)