【B#244】専門職の実践から学ぶ 「聞き方」 の技法──Kate Murphy『You’re Not Listening』より

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

現代は、ソーシャルメディア(Facebook、Instagram、X など)で誰もが発信者となり、ビジネスの場面ではプレゼン能力が注目され、人間関係では「自分の意見を持つこと」が重要視される時代である。一方で、「聞くこと」は軽視され、訓練の対象にすらならないまま放置されがちな行為である。

専門職から見た「聞く力」

Kate Murphy の『You’re Not Listening – What You’re Missing and Why It Matters(邦訳:LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれる)』は、見落とされ続けてきた“聞く”という行為の価値を、心理学や認知科学など最新のエビデンスと豊富な事例に基づいて掘り下げた一冊である。

この本の特徴は、

- なぜ人は聞けなくなっているのか

- 聞くとはどういうことなのか

を、航空管制官、ラジオ編集者、フォーカスグループ、CIA、インプロ(即興劇)など、Listening を専門とする職業のプロセスから丁寧に分析している点にある。

専門職の視点から読み進めると、Listening は単なるスキルではなく、

“相手の存在を受け取る行為”

であり、

“相手と共に沈黙を保つ勇気”

であることが自ずと明らかになってくる。

本稿では、印象に残った英文引用を交えつつ、「聞く」という行為が持つ深さについてまとめていく。

インプロ(即興劇)〜 Listening の本質

インプロ(Impro / Improvisation)とは台本のない即興劇のことであり、俳優が事前にセリフを覚えるのではなく、その場に存在する言葉・身体・空気・沈黙から物語をつくる演劇手法の一つである。

Improとは何か?

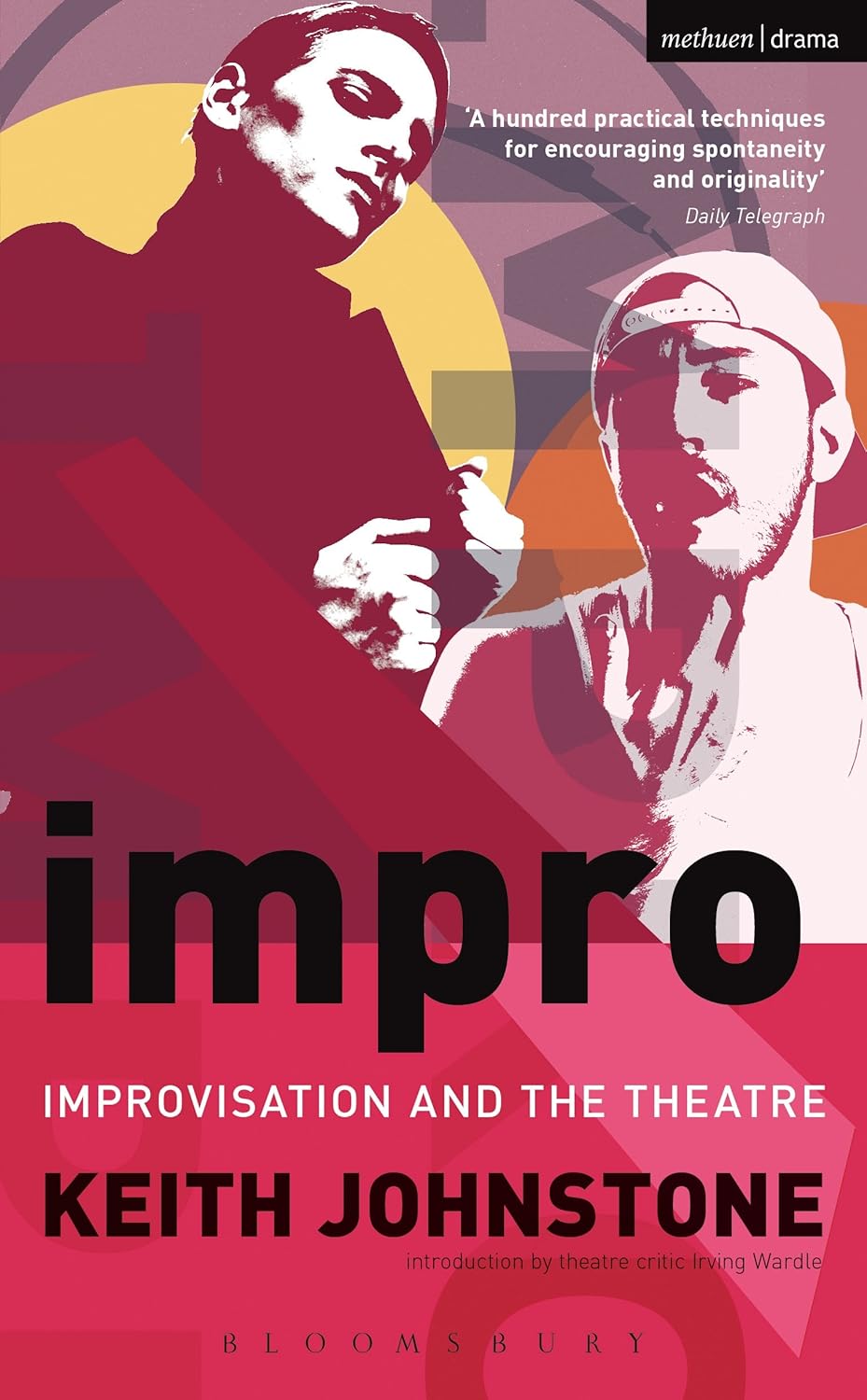

インプロの現代的な土台を築いたのは、イギリスの演劇教育者キース・ジョンストン(Keith Johnstone)である。ジョンストンは1950〜60年代の演劇界において、役者が「失敗しないように演じる」ことばかりに気を取られ、創造性が失われている状況に強い危機感を抱いた。

そこで彼は「失敗してよい」「分からなくてよい」「相手に委ねる」という、従来とは正反対の演劇手法を確立した(詳細は、Keith Johnstoneの「Impro – Improvisation and the Theatre」に詳しい)。この原則こそがインプロへとつながる基盤となっていく。

インプロでは、相手の声・揺らぎ・身体の微細な動き・沈黙を手がかりに、瞬間ごとに“世界”が作られる。

Murphy は次のように述べている。

“Listening is about the experience of being experienced.”

「聞くとは、相手が“経験されている”と感じる体験そのものである。」

インプロとは、まさに

「相手がそこに存在していることを経験する」

ことに尽きると言える。

Yes, and… の姿勢は Listening に通じる

インプロの代表的な原則“Yes, and…”は、相手の発言を否定することなく、まず受け取り、その上で新しい要素を付け加える態度である。

Murphy は、この姿勢こそ Listening の核心にあると指摘する。

“Good listeners suspend their own agendas.”

「優れた聞き手は、自分の agenda(予定や思惑)を一度脇に置く。」

聞くとは、先に結論を決めず、相手と共に「まだ決まっていない未来」を共同でつくり上げていく行為なのである。

航空管制官が示す「聞く」という行為が脳へ与える負荷

1〜2時間しか集中力が持続しない理由

航空管制官は、飛行機の速度・高度・気象・間隔など多様な情報を同時に把握しながら、パイロットとの無線を聞き分け続ける。これは高度に複雑な Listening の仕事である。

Murphy は次のように述べる。

“Our brains are not wired for continuous listening.”

「私たちの脳は、持続的な Listening に適した構造にはなっていない。」

ゆえに、管制官の集中力は 1〜2時間しか保たない とされている。

Listening は脳に複合的な負荷をかける

Listening には以下の高度な認知負荷が同時に生じる。

- 注意力

- ワーキングメモリ

- 危険予測

- 語気やトーンの読み取り

- 文脈理解

Murphy が指摘するように、

“People tend to think they are better listeners than they actually are.”

「人は、自分が実際よりも聞けていると思い込む傾向がある。」

私たちが「聞けない」のは怠慢ではなく、脳の構造的な制約でもある。

フォーカスグループのモデレーターに学ぶ「場のListening」

言葉の裏側にある“感情・力学・沈黙”を読む

フォーカスグループとは、マーケティング、社会調査、製品開発などで用いられる「グループインタビュー手法」である。6〜10名程度の参加者を一つの部屋に集め、モデレーター(司会者)がテーマに沿って質問を投げかけ、参加者同士の対話から 本音・感情・潜在ニーズ・価値観 を引き出す。

アメリカでは1940年代から広告業界を中心に発展し、現在では医療、政治、UXデザイン、教育など広範囲で使用されている。私自身も製薬会社勤務時代に、新製品発売時の調査として活用した経験がある。

フォーカスグループのモデレーターは、

- 価値観の背景

- 行動の理由

- 感情の揺れ

- 他者の発言に触れて生まれる「変化」

といった “生きた声” を収集する。

Murphy は次のように強調する。

“Listening is about understanding meaning, not gathering information.”

「Listening とは情報収集ではなく、“意味”を理解することだ。」

フォーカスグループはまさに、その「意味」を掘り起こす技法である。

モデレーターが Listening するのは、

- 誰が沈黙したか

- どの話題で表情が揺れたか

- 誰が誰を支持したか

- 何があえて言われなかったか

といった点である。

最終的には、

- 価値観

- 恐れ

- 願望

- 社会背景

- 文化的理解

- 感情の動き

- 真のニーズ

など、定量データでは把握できない領域を可視化していく。

ラジオ編集者の役割〜3人以上で「全体像」を浮かび上がらせる

同じ音声を聞いても、世界の見え方はまったく違う

ラジオ編集においては、最低3人のスタッフが録音を聞くことが求められる。理由は単純であり、“聞き方は人の数だけ存在する” からである。

Murphy は次のように述べている。

“Your listening is shaped by your memories, emotions, and expectations.”

「あなたの Listening は、あなたの記憶・感情・期待によって形づくられる。」

ある人は物語の流れを聞き、

ある人は声の震えを聞き、

ある人はテンポのリズムを聞く。

ここで特に重要になるのが、「感情」をどう聞き取り、どう編集に反映させるかという点である。リスナーが心を動かされるのは、情報そのものよりも、声の奥にある感情の揺れや、言葉に宿る温度である。

あるプロデューサーは語り手の「不安」や「安堵」の瞬間に敏感であり、別のプロデューサーは「ユーモア」や「照れ隠し」のニュアンスをすくい取る。複数人で同じ素材を聞くことによって、こうした多層的な感情のレイヤーが浮かび上がり、最終的な番組としての「情緒的な深み」が担保されるのである。

Listening は主観的であり、同時に関係性によって影響を受ける行為である。感情の聞き取りもまた、一人の解釈に依存すると偏りが生じるが、複数の耳を通すことで補正がかかる。複数人が聞くことによって初めて、“物語の構造”だけでなく“感情の全体像”が立ち現れてくるのである。

CIAのエージェント〜世界観を聞き取る

相手の物語そのものを理解する姿勢

CIA のエージェントは、尋問や情報収集の現場で、“問い詰める”のではなく、“聞く”ことを最優先するという。これは、一般にイメージされるような威圧的な尋問とはまったく異なるアプローチであり、Listening を核とした高度な対人理解の技法である。

Murphy は CIA の Listening を次のようにまとめている。

“The best interrogators listen more than they talk.”

「優れた尋問官は、話すよりも聴く。」

この一文が示すのは、エージェントが「情報を引き出すこと」を最優先しているわけではないという事実である。むしろ彼らは、相手が安心して話し始めるまでの時間を重視し、沈黙すら戦略的に扱う。

相手の語りが自然と流れ出す状況、すなわち「自分の物語を語らずにはいられない状態」をつくることが、情報を得るための最も効果的な道であると理解しているのである。

Murphy はさらに続ける。

“They listen for inconsistencies in emotions, not just facts.”

「彼らは、事実の矛盾ではなく、“感情の矛盾”に耳を澄ます。」

ここで注目すべきは、CIA が重要視するのが「事実の正確性」ではなく、語りの中に滲み出る“感情の揺れ”だという点である。事実は嘘でも作り上げられる。しかし、感情の微細な不一致は隠しきれない。

同じ言葉でも、

・声のトーン

・語尾の減衰

・呼吸の変化

・間(pause)の長さ

・言い直し

といった要素が、語り手の内面に潜む感情を露わにする。CIA のエージェントは、こうした非言語の Listening に特化して訓練されているのである。

CIAが聞き取りたいのは「情報」ではなく「世界観」である

CIAの尋問の本質は、「敵か味方か」を見極めるための“事実の照合”ではない。実際に彼らが聞き取ろうとしているのは、相手がどのような世界観、どのような物語(narrative)を生きているのかということである。

人は、自身の置かれた状況を「物語」として理解する傾向がある。

- 自分は何を恐れているか

- 誰を守ろうとしているのか

- どのような価値観を持っているのか

- 何を裏切りと感じ、何を正義と考えているのか

CIA は、相手の語る物語の中にある“価値観の軸”を聞き取り、それを手掛かりに心理的な流れを解読する。

これこそが「聞く」行為の最も高度な活用と言える。

信頼は「沈黙の扱い方」で決まる

CIA のエージェントは、沈黙を埋めない。むしろ沈黙が訪れたときこそ、相手が“次に何を話すか”を深く観察する。

Murphy の言葉を借りれば、

“People reveal themselves in the pauses.”

「人は、沈黙の中でこそ本当の姿を現す。」

CIA ではこの原則が徹底されている。沈黙は拷問ではなく、相手が自分の内側に潜り、葛藤を整理する時間であり、心理的な“ほころび”が最も現れやすい瞬間だからである。

沈黙を恐れない Listening は、相手が「この人は急かさない」「私を理解しようとしている」と感じる要因となり、信頼の構築につながる。

CIAのListeningは「共感」ではなく「理解」に基づく

CIAのエージェントが行う Listening は、共感(empathy)を基調としたものではない。むしろ、相手の価値観や感情の構造を「事実として理解する」ことに徹しているのだ。

- 理解する

- 批判しない

- 焦らせない

- 判断を保留する

これらはすべて、Kate Murphy が本書で説く Listening の基本姿勢と一致する。

なぜ私たちは聞けなくなっているのか?〜現代社会の3つの構造的理由

Murphyは、聞く力が衰えた理由を多角的に論じています。

SNSと情報過多

“We live in a culture that rewards speaking, not listening.”

「私たちは“話すこと”が報われ、“聞くこと”が報われない文化に生きている。」

意見を言うことが善、黙ることは悪——という空気感がある。

注意力の分断

脳はマルチタスクに弱く、通知や情報はListeningを奪う。

沈黙への恐れ

沈黙を避ける文化では、Listening は成熟しない。

Listening は身体で行う行為

身体感覚・呼吸・姿勢が耳を開く

Murphyの言葉には、身体への深い洞察がある。

“You listen with your entire body.”

「人は身体全体で聞いている。」

呼吸のリズム、姿勢のあり方、目線、表情筋の反応。相手は、私たちの身体を通して“聞かれているかどうか”を感じ取る。

まとめ:Listening は、相手の存在を育てる行為である

Murphyは本書のラストで、静かだが力強い言葉を置いている。

“Listening creates us.”

「私たちは“聞かれること”によって、つくられていく。」

聞かれることで、人は“存在していい”と感じる。

沈黙を許されることで、人は自分の物語にアクセスできる。

安心して語ることで、人は変化を起こすことができる。

Listening は、愛であり、共感であり、そして何より「相手の世界を尊重する態度」そのものだ。

「聞く」は、最もシンプルで、最も力のある人間の行為。そして、最も見落とされている行為でもある。