【B#241】ジェームズ・ワトソン ― 「生命の設計図」を解き明かしたアウトサイダー、その光と影

Table of Contents

はじめに:巨星の死とともに、科学の意味を問い直す

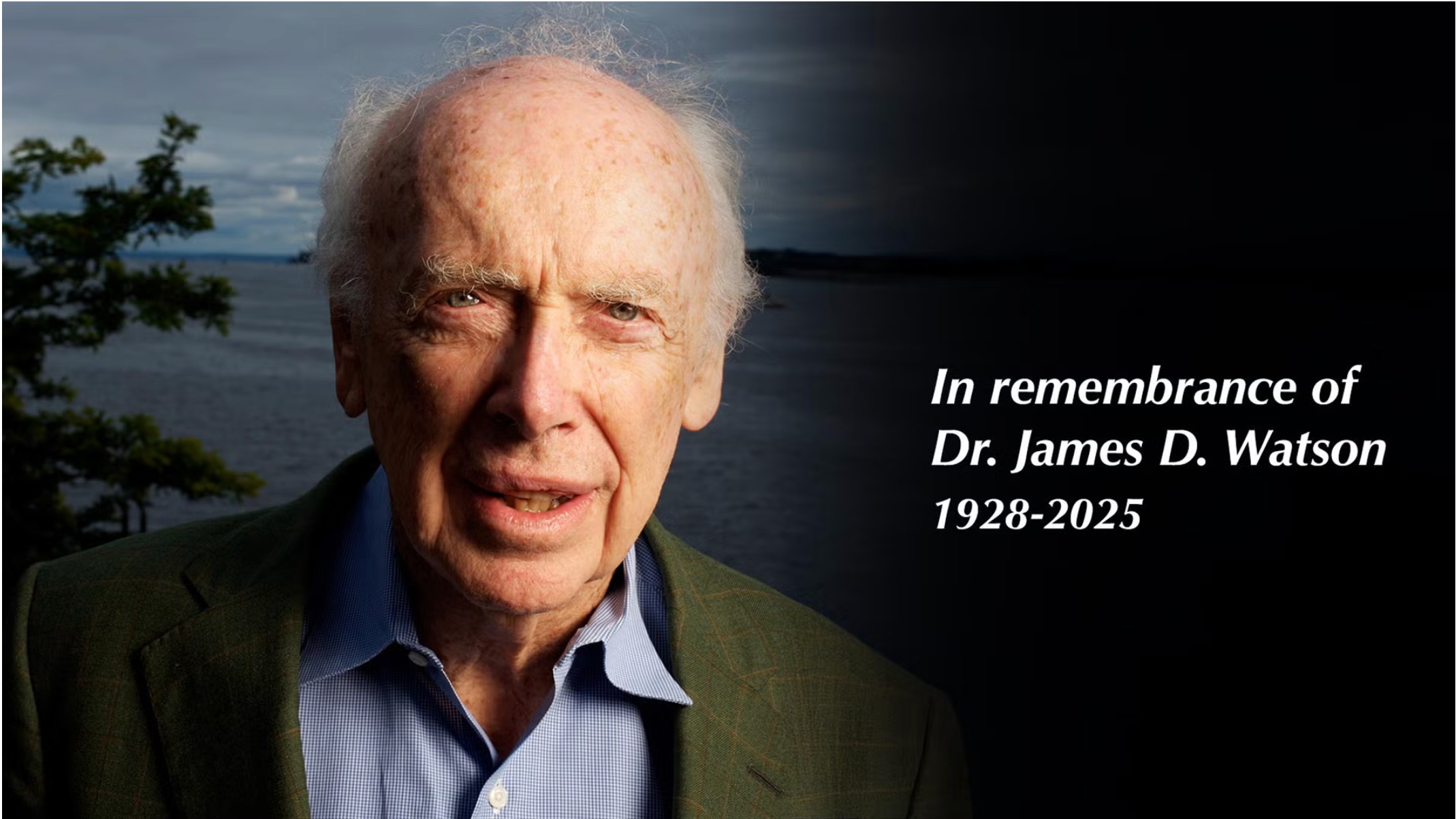

2025年11月6日、分子生物学の創始者の一人、ジェームズ・ワトソン(James D. Watson)が95歳で逝去した。彼の死は、20世紀科学のひとつの時代の終焉を象徴している。DNAの二重らせん構造を発見した人物として、生命科学の中で伝説となっている(下記の写真は、CSHL(Cold Spring Harbor Laboratory)のHPから)。

しかし、その生涯は栄光だけでなく、論争や孤立にも彩られていた。私は、大学院で分子生物学を専攻し、ワトソンの成果を見て育った一人として、彼の人生について振り返ってみたい。

早熟の天才 ― 鳥類から分子へ

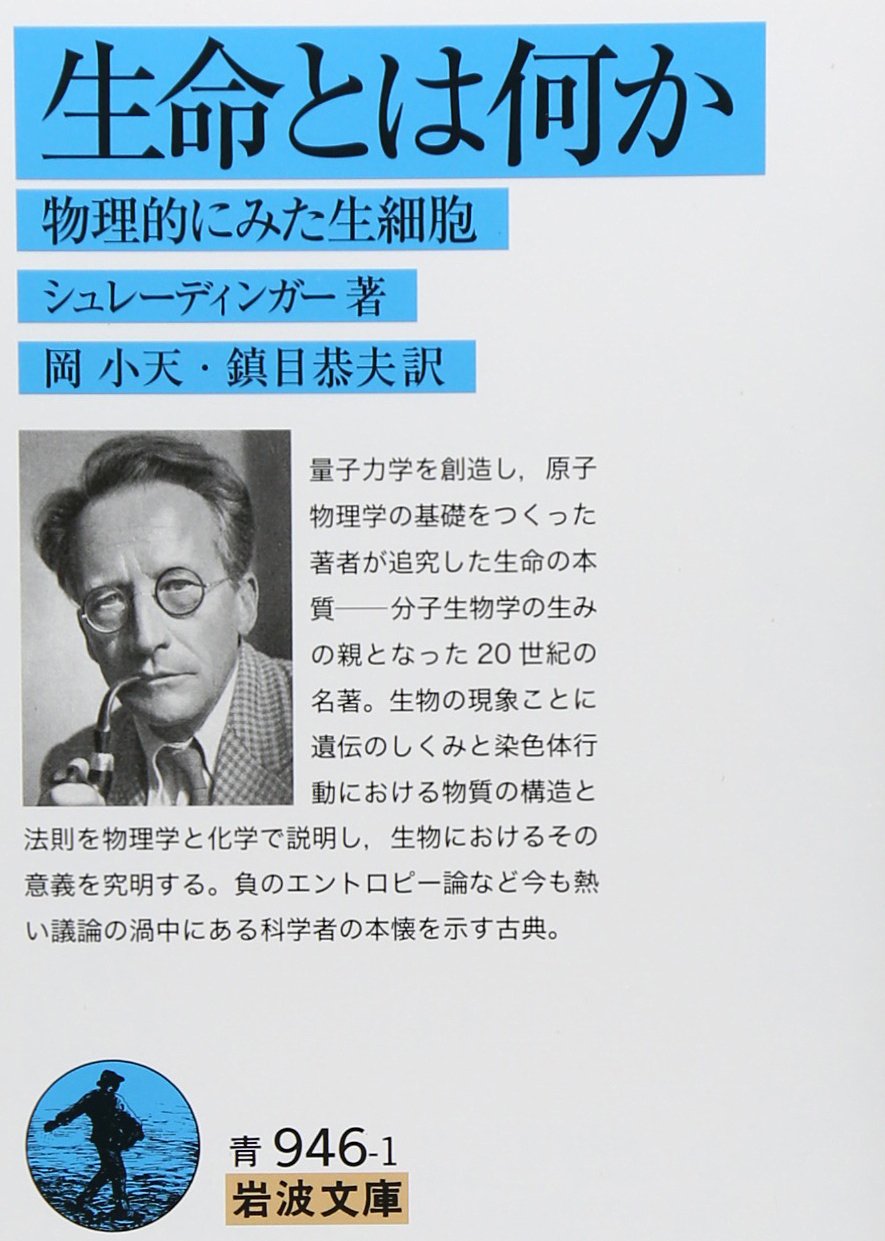

ワトソンは1928年、アメリカ・イリノイ州シカゴに生まれた。幼少期から鳥類観察を好み、自然科学への関心を早くから示していた。しかし大学在学中に読んだエルヴィン・シュレディンガーの著書『生命とは何か(What Is Life?)』が、彼の進路を決定づける。

「生命現象を物理学で説明する」という斬新な発想に衝撃を受けたワトソンは、生物を分子レベルで理解しようと志す。何と15歳!!!でシカゴ大学に入学、19歳で卒業。続いてインディアナ大学大学院でサルバドール・ルリア(Salvatore Luria)の指導を受け、博士号を取得した。

この出会いが後の「ファージ・グループ」への参加、そして分子生物学という新しい潮流への入口となる。

ファージ・グループと分子生物学の誕生

1940年代初頭、アメリカでは新しいタイプの研究集団が生まれていた。それが「ファージ・グループ(Phage Group)」である。中心人物は、ルリアと、ドイツ出身の物理学者マックス・デルブリュック(Max Delbrück)であった。

彼らは、当時の生物学を支配していた「観察と記述」のスタイルではなく、物理学的な思考と定量的実験によって生命現象を解き明かすという全く新しい発想を掲げていた。

物理学から生命へ ― 越境から始まった知の革命

デルブリュックは、かつてニールス・ボーア(Niels Bohr)のもとで量子力学を学んだ物理学者であった。彼は、生命現象の背後にも物理法則のような普遍的原理があると考え、戦後、研究の対象を生物へと移した。その思想的背景には、ボーアの講演「生物学と物理学の境界(Light and Life Lectures)」があったといわれる。

当時の生物学は複雑な多細胞生物を扱うため、現象が多様で再現性を欠いていた。それに対し、デルブリュックとルリアは「生命の本質を知るには、最も単純な生物から始めるべきだ」と語っている。

彼らが選んだのが、バクテリオファージ(細菌に感染するウイルス)である。

ファージはDNA(あるいはRNA)とタンパク質から成る単純な構造体で、数時間のうちに感染・複製・破裂という一連の過程を繰り返す。この「最小単位の生命」を使えば、生命現象を物理学の実験のように定量的に扱えると考えたのである。

ランダム変異の証明 ― ルリア=デルブリュック実験

1943年、ルリアとデルブリュックは歴史的な実験を行った。細菌がファージ感染に耐性を持つようになる過程を追跡し、その発生頻度を統計的に解析した結果、耐性は感染という環境刺激によって起こるのではなく、あらかじめランダムに生じた突然変異によることを明らかにした。これが有名なルリア=デルブリュック実験である。

この成果は、生物進化の「変異と選択」という概念を分子レベルで裏づけただけでなく、生命現象に確率論的な視点を導入したという点で革命的であった。ここに、「分子生物学の夜明け」が訪れたのである。ご興味のある方は、ルリアの「分子生物学への道」の本に詳しくまとまっているので、チェックください。

ファージ・グループがユニークだった理由

ファージ・グループの革新性は、単に扱う対象がウイルスだったという点にとどまらない。それは、科学の方法と文化そのものを変えたという点にこそあった。

単純系による「定量的生物学」

当時の主流であった発生学や形態学が複雑な個体を扱っていたのに対し、ファージ・グループは細菌やウイルスという「最小の生命モデル」に焦点を当てた。この転換によって、生命を測定可能な物理現象として扱うことが可能になった。複雑さから単純さへ、観察から解析へ――生物学のパラダイムが転換したのである。

オープンで非階層的な科学文化

ファージ・グループには明確な上下関係がなかった。学生や若手研究者が自由に議論し、アイデアを出し合い、実験材料を共有した。論文の著者順や研究の所有権よりも、「どの問いを解くか」という好奇心が最も重視された。

この“非権威主義的”なスタイルは、後のケンブリッジ大学やコールド・スプリング・ハーバー研究所(CSHL)に受け継がれた。

国際的ネットワークの形成

ファージ・グループは特定の大学や研究機関に所属する組織ではなく、カリフォルニア工科大学(Caltech)、インディアナ大学、ウィスコンシン大学、そしてCSHLなどにまたがるネットワーク型共同体であった。

夏に開催される「ファージ・ミーティング(Phage Meeting)」には、学生からノーベル賞級の研究者までが集まり、最新の結果を自由に交換した。この「対話と共有の文化」が、分子生物学という国際的ムーブメントを生み出したのである。

ワトソンにとってのファージ・グループ

若き日のワトソンは、博士課程でルリアの研究室に所属し、このファージ・グループの一員として育った。

彼にとってこの経験は、単なる実験技術の修得ではなく、「科学とは問いを共有する共同体である」という新しい価値観の獲得であった。

階層を超えて議論が交わされる自由な空気、仮説を恐れずに立てる精神、そして生物を定量的に理解する姿勢――これらが、後にケンブリッジでクリークと出会い、DNAの構造を模型で想像するという大胆な発想へとつながっていった。

ワトソンは後に次のように述べている。

“We were not just doing experiments; we were creating a new language for biology.”

(私たちは実験をしていたのではない。生物学の新しい言語をつくっていたのだ。)

まさにファージ・グループこそ、分子生物学という新しい「科学の言語」を生み出した共同体であった。

分子生物学の誕生へ

こうして、ファージ・グループの活動を通して育まれた物理学的思考・ネットワーク文化・定量的手法が、次世代の研究者たち――ワトソン、クリーク、ハーシー、ブレンナー――へと受け継がれていった。

1950年代初頭、これらの流れがケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所のMRC分子生物学ユニットに合流し、DNA二重らせん発見へと結実する。つまり、ワトソンとクリークの発見は、天才のひらめきではなく、ファージ・グループという自由で学際的な文化が生んだ必然的成果だったと言えるだろう。

ケンブリッジでの出会い ― クリークとの共同研究

1951年、ワトソンは英国ケンブリッジ大学キャヴェンディッシュ研究所に留学し、物理学者フランシス・クリークと出会う。この時期、その研究所では1947年に英国医学研究評議会(MRC)が支援して「MRCユニット(MRC Unit for Molecular Biology)」が設立されていた。

MRCユニットは大学の学部制度とは一線を画し、研究者が自由にテーマを選び、研究グループ単位で資金が継続的に保障されるという、極めて“自由”かつ“非階層的”な組織構造を有していた(詳しくは「DNA二重らせんの発見──キャベンディッシュ研究所と「傍流の力」」参照)。

この環境が、物理・化学・生物学の交差点として活発な探究を促し、ワトソンとクリークがDNA構造を発見するための“傍流”の道を拓いた。

二人は、当時の科学界における常識――DNAは単なる構造物質であり、遺伝の本体はタンパク質であるという見解――を疑い、DNAこそが遺伝情報の担い手であると直感していた。

当時、ロザリンド・フランクリンとモーリス・ウィルキンスが行っていたX線回折解析の成果を参照しつつ、紙模型と金属ワイヤーを用いて、分子の立体的配置を試行錯誤で構築していった。

1953年、Nature誌に発表された論文「Molecular Structure of Nucleic Acids」は、DNAが二本の鎖からなる二重らせん構造を持つことを示した。アデニンとチミン、グアニンとシトシンがそれぞれ対を成すことで、遺伝情報が精緻に複製される――この仕組みは生命の本質を見事に説明していた。

彼らの発見は、「既成の権威に縛られない若い科学者たちの直感」がもたらしたものであり、科学史上まれに見る“創造的な越境”であった。

Cold Spring Harbor Laboratory(CSHL) ― 科学の聖地とその影

分子生物学の拠点としての発展

ワトソンは1950年代後半から、ニューヨーク州ロングアイランドにある Cold Spring Harbor Laboratory(CSHL)に関わるようになった。CSHLは1890年に設立され、当初は高校や大学教員の夏期講習所として出発したが、20世紀半ば以降、分子遺伝学・ウイルス学・がん研究の世界的中心地となった。

特に1940〜50年代には、ファージ研究の拠点として「分子生物学の揺籃(ようらん)」と呼ばれ、多くの若手研究者がここで議論を交わした。

CSHLのもう一つの象徴が、毎年開催される Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology(通称“レッドブック”) である。ここで研究成果を発表することは、分子生物学者にとって極めて名誉なことであり、世界の研究者がその登壇を目指した。

発表記録は赤い装丁の論文集として出版され、そこに名を連ねることは、まさに「分子生物学のメッカ」で認められることを意味していた。この伝統は現在も続いており、CSHLは世界中の科学者にとって「知の巡礼地」とされている。

組織としての特徴

CSHLの研究体制は、大学のような階層構造を持たず、少人数の独立した研究グループで構成されている。

研究テーマは研究者自身の関心に基づいて自由に設定され、異分野間の交流や共同研究が自然に生まれるよう設計されている。

また、年間数百件に及ぶ国際会議や研修コースが開催され、博士課程・ポスドク・若手研究者が世界中から集う。この「研究・教育・国際交流」を一体化したシステムは、ワトソンが1968年に所長として導入したものであり、自由と創造を核とする“ラボ文化”の原型となった。

さらに、CSHLは物理・数学・情報科学を融合した量的生物学(Quantitative Biology)を早くから重視し、理論と実験の往復を促す学際的環境を育ててきた。この運営モデルは、今日のバイオインフォマティクスやゲノム科学にも継承されている。

優生学の暗い歴史

一方で、CSHLの歴史には忘れてはならない暗い過去もある。

1910〜1939年、同研究所には Eugenics Record Office(優生学記録局) が設置され、人間の家系や遺伝的特徴を分類・記録する活動が行われていた。その目的は「社会的に望ましい遺伝形質を広め、望ましくない形質を排除する」というものであり、米国の強制不妊政策や移民制限法の正当化に利用された。

さらに、その思想的影響はドイツにも及び、ナチスの人種衛生政策に理論的根拠を与えたとされる。

今日、CSHLはこの歴史を公式に認め、博物館や教育プログラムで優生学の過ちを伝えている。つまり、CSHLは「分子生物学の聖地」であると同時に、「科学が倫理を失ったときの教訓」を象徴する場所でもある。科学の発展が社会的価値観と切り離せないことを、CSHLの歴史そのものが教えている。

栄光と論争 ― 晩年のワトソン

1962年、ワトソンはクリーク、ウィルキンスと共にノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、著書『The Double Helix(二重らせん)』を発表し、研究発見の舞台裏を赤裸々に描いたことで世界的ベストセラーとなった。

しかし晩年には、人種や知能に関する差別的発言が問題視され、Cold Spring Harbor Laboratoryから名誉職を剥奪されるという厳しい批判に晒された。2014年には、自らのノーベル賞メダルをオークションに出品するという行動でも注目を集めた。

科学的功績は揺るぎないものだが、その発言は社会の尊厳と多様性を損なうものであり、科学者の倫理的責任がいかに重いかを示す事例となった。

おわりに:科学の創造と倫理のあいだで

ジェームズ・ワトソンの人生は、科学の創造力と人間の限界が交錯する物語である。DNAの二重らせん構造の発見は、生命を情報として理解する新しい世界を切り開いた。しかし、Cold Spring Harbor Laboratoryの歴史が示すように、科学は常に倫理と社会的文脈の中で省察されなければならない。

CSHLでの「レッドブック」発表が科学者にとって最高の名誉であったように、科学には人々をつなぐ“文化”がある。同時に、優生学の歴史が語るように、科学は人を分断し得る“力”も持っている。科学の自由は尊い。しかし、その自由を支えるのは人間への敬意である。

ワトソンの死を契機に、私たちは科学の創造と倫理のバランスをどう取るかを問われている。DNAの二重らせんのように、発見と省察という二つの螺旋を絡ませながら、未来の科学を紡ぐこと――それこそが、彼の残した最大の問いである。