【B#232】DNA二重らせんの発見──キャベンディッシュ研究所と「傍流の力」

Table of Contents

はじめに

こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

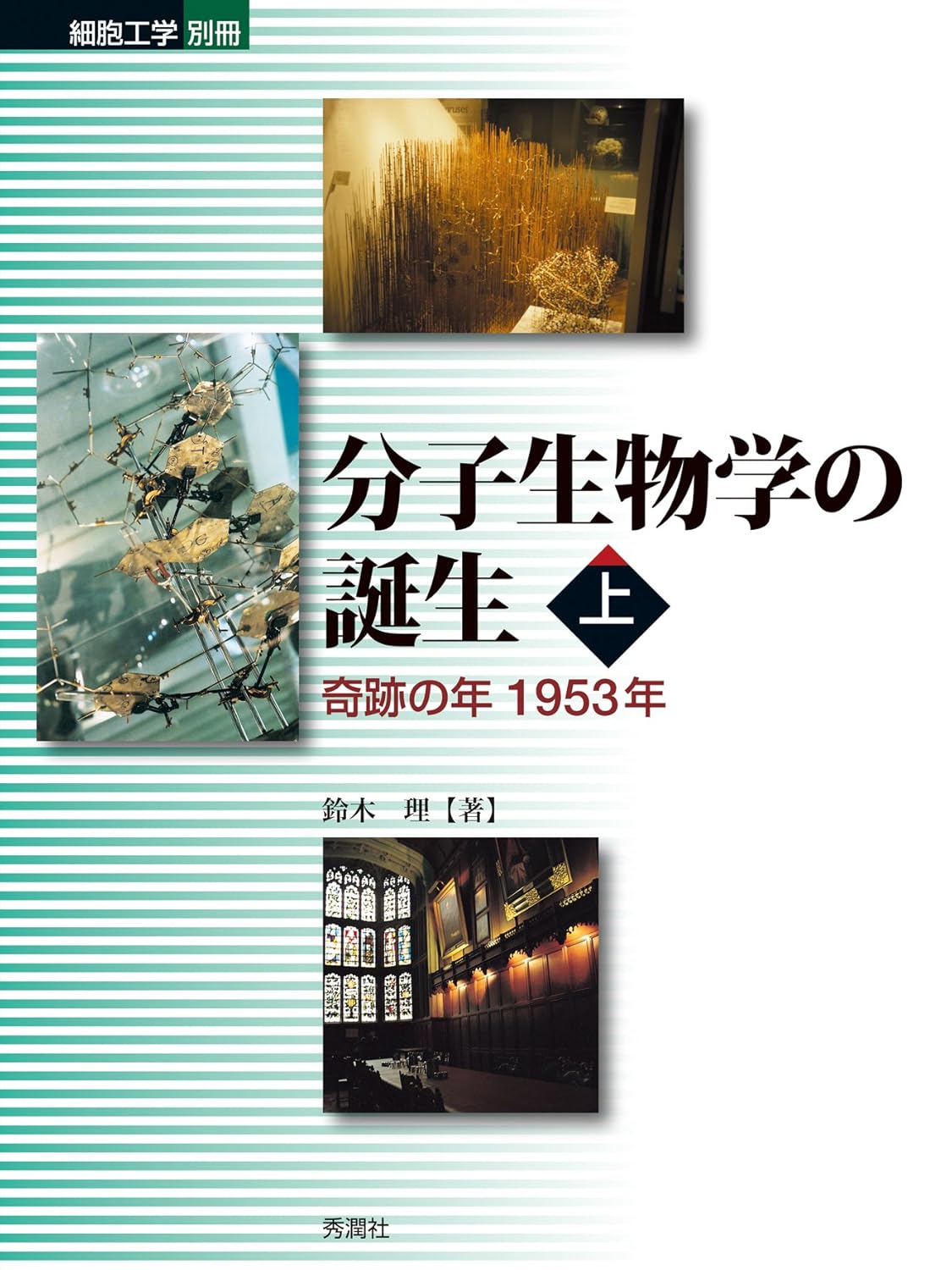

私は、科学のイノベーションが生まれるのは、研究組織をどのように作るかによって決まると思っている。今回は、分子生物学において、最大の成果、DNAの二重らせん構造がどのような背景で生まれたのか?鈴木理著「分子生物学の誕生」を元に、ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所の組織構造から迫ってみたい。

二重らせん構造の発見

1953年、ジェームズ・ワトソン(James Watson)とフランシス・クリック(Francis Crick)が発表したDNAの二重らせん構造は、生物学の概念を根底から変えた。

興味深いことは、この革命的な発見は「主流の研究機関」ではなく、当時の英国ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所という、物理学と化学の狭間に位置する独特な環境から生まれたものであった。

当時、生物学の中心は依然として「生体はタンパク質によって構成される」という常識に支配されていた。DNAが遺伝情報を担うという発想はまだ周縁的で、半ば異端とさえ見なされていたのである。

MRCユニットとキャベンディッシュ研究所の組織文化

1947年、マックス・ペルーツとジョン・ケンドリューが中心となって、英国医学研究評議会(Medical Research Council, MRC)の支援のもと、ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所内に「MRCユニット(MRC Unit for Molecular Biology)」が設立された。

MRCとは何か

MRC(英国医学研究評議会)は、第一次世界大戦後の1913年、国家レベルで公衆衛生と基礎医学研究を推進するために創設された英国政府の研究助成機関である。

もともとは結核や感染症の制圧を目的として設立されたが、次第にその範囲を「生命現象の根本的理解」へと広げ、物理学・化学・生物学の最先端研究を国家戦略の一部として支援するようになった。

MRCは、大学の学部組織や教授会とは異なり、学術的自治と長期的な国家資金を両立させる独特のシステムを持っていた。研究者は官僚的な管理を受けず、研究テーマを自由に設定できる代わりに、成果ではなく「探究の質」を重視した査定が行われた。

また、設備や研究員の給与は国費で保障され、プロジェクト単位ではなく「研究グループ単位」で資金が継続的に提供されるという特徴があった。この仕組みによって、若手研究者が大学制度の階層構造に縛られず、自由な発想で研究を展開することができたのである。

MRCユニットの成立と意義

このMRCの枠組みを利用して、ペルーツとケンドリューは「生体分子の構造解析」を目的とするユニットを立ち上げた。

当初の年間予算は約1万ポンドと決して潤沢ではなかったが、国家予算からの安定した支援によって、研究者たちは設備や人件費を気にすることなく、長期的な視点で実験と理論の往還に専念できた。

MRCの理念に基づき、ユニットは大学の枠組みから独立し、研究者同士がフラットに議論を行う「自由研究共同体」として運営された。こうした環境の中で、キャベンディッシュ研究所には「自由」と「非階層性」という独特の文化が育まれていった。

若手研究者は教授や部門長に許可を求める必要がなく、関心の赴くままに実験や議論を展開できた。ワトソンとクリックが毎日のように“イーグル亭(The Eagle)”のパブで議論を重ねたのも、こうした形式にとらわれない自由な雰囲気の象徴である。

他大学、特にオックスフォードやキングス・カレッジのような伝統的研究機関では、教授権限が絶対的で、研究方針は上層部の決定に従うことが求められた。それに対し、キャベンディッシュでは「誰が正しいか」よりも「何が面白いか」が重視され、上下関係に縛られない横断的な対話が日常であった。

この自由な文化の背景には、所長の交代という大きな転換があった。

それまでキャベンディッシュ研究所を率いていたアーネスト・ラザフォードは、原子核物理学を中心とする厳格な実験主義者であり、生物学的探究には懐疑的であった。彼は「生命や宇宙の起源のような思弁的研究は研究所にふさわしくない」と語り、生命科学的テーマを明確に退けていた。

しかし、彼の死後に所長となったローレンス・ブラッグは、若くして父ヘンリーとともにX線回折法を確立し、結晶構造解析を物理学・化学・生物学を横断する学問として発展させた人物であった。

ブラッグはラザフォード時代の「物理学中心主義」を修正し、構造生物学・分子生物学という新分野を積極的に導入した。その結果、キャベンディッシュ研究所は、生物学・化学・物理学が交差する革新的な研究の拠点へと変貌したのである。

物理学者と生物学者の境界を越えて

ワトソンとクリックは、どちらも「生物学者」ではなかった。ワトソンはシカゴ大学で動物学を学び、博士号取得後はインディアナ大学でサルバトーレ・ルリアとともに研究した。

ルリアは、ドイツ出身の物理学者マックス・デルブルックとともに「ファージグループ」と呼ばれる前衛的な研究集団を率い、ウイルス(バクテリオファージ)を通して遺伝の物理的メカニズムを探究していた。

このグループでは、分子レベルで生命現象を理解するという「生物物理学的視点」が形成されており、ワトソンはこの経験を通じてDNAこそが遺伝の本体であるとの確信を深めていた。

一方、クリックは物理学出身で、第二次世界大戦中には音波探知技術(ソナー)の研究に従事していた。実験よりも理論とモデル構築を重視する彼の発想は、キャベンディッシュ研究所の自由な気風に見事に適合した。

この研究所では、学問の境界を越えたコラボレーションが奨励され、化学者のトッド、物理学者のブラッグ、そして生物学者のケンドリューらが分野を越えて交流していた。

当時、アメリカ・カリフォルニア工科大学のライナス・ポーリングが世界的なカリスマとして影響力を持っていたが、ブラッグとポーリングの対立が結果的にケンブリッジ勢を独自の方向に向かわせた。権威の外にいたからこそ、彼らは自由に考えることができたのである。

「傍流」から生まれるイノベーション

二重らせんの発見は、MRCユニットという“実験室の傍流”にいた人々が、異分野の知識を融合させた結果である。

ワトソンとクリックの背後には、物理学的構造解析(ブラッグ、ペルーツ)、化学的理解(トッド)、そしてX線回折データ(フランクリン)の多層的な知が集積していた。この異なる分野の「交差点」で、DNAという生命の構造が姿を現した。

のちにMRCユニットは「MRC分子生物学研究所」として独立し、クリックやアーロン・クルーグ、シドニー・ブレンナーらが集い、次々とノーベル賞級の成果を生み出す温床となった。

そこに共通していたのは、「境界を越える自由」と「失敗を許す文化」である。

ある研究者は後年こう語っている──「1953年当時のケンブリッジは、世界から適度に孤立していたからこそ、あらゆる制約から自由でいられた」。

まとめ──孤立と独創の系譜

キャベンディッシュ研究所は、決して華やかな中心ではなく、むしろ「周縁」にあった。だが、その周縁性こそが、主流の学説に囚われない想像力を育んだ。

DNA二重らせんの発見は、天才個人のひらめきではなく、「自由を許容する組織文化」と「異端を受け入れる研究環境」が生んだ集団的創造の成果だったのである。