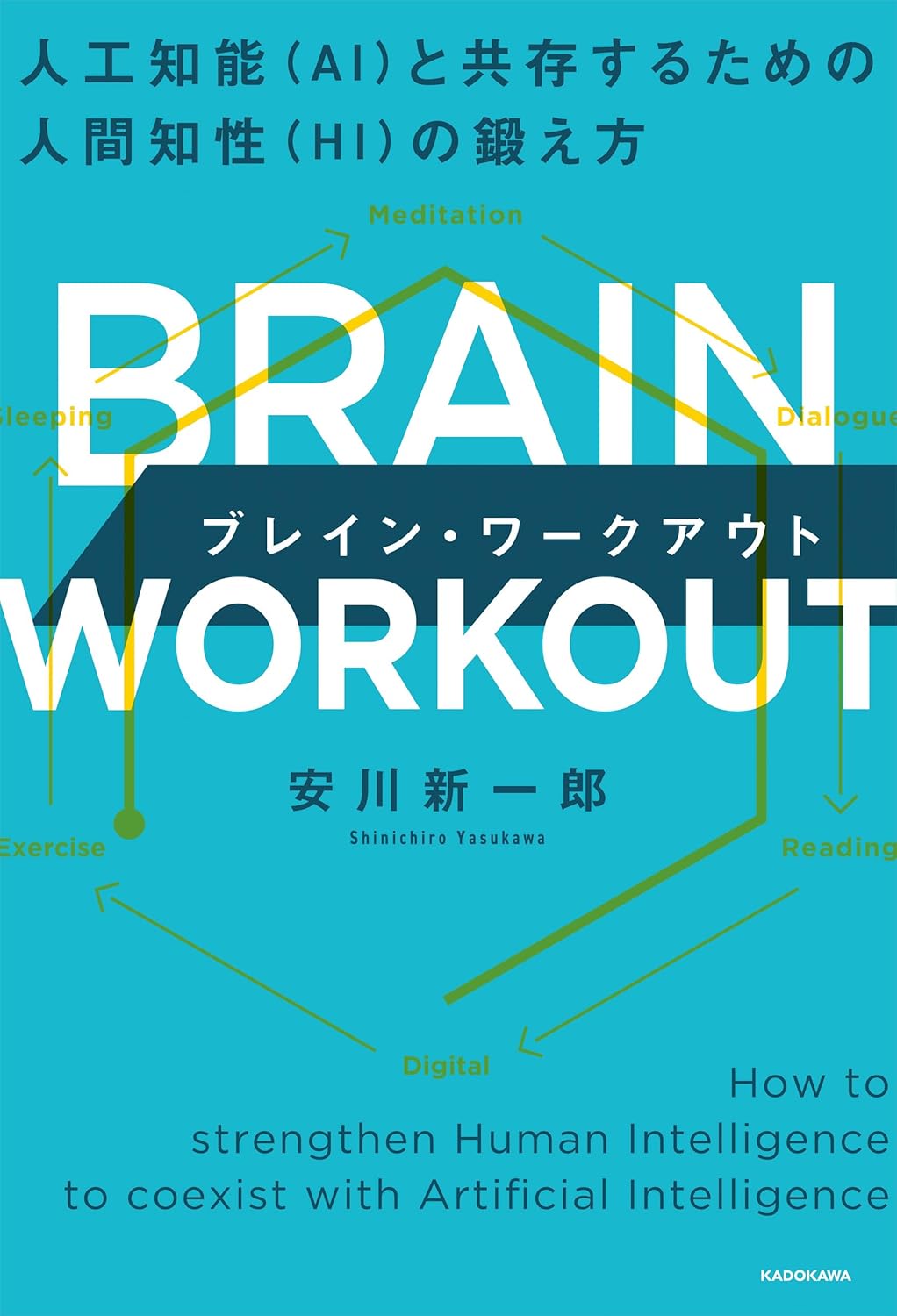

【B#226】AI時代に問われる「人間の知性」とは?『BRAIN WORKOUT』の示す答え

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

「BRAIN WORKOUT」という本との出会い

2025年9月21日、都内で開催されたアインシュタインのドキュメンタリー動画(NHKスペシャル・アインシュタイン・ロマン)の上映会に参加した。15名近くが集まり、以前その模様をブログに書いたことがある。その際に初めて出会ったのが、安川新一郎さんだった。

DVD鑑賞後に感想をシェアする時間があり、特に印象的だったのは安川さんが主催する講座の受講者たちのコメントの質の高さであった。その場で知ったのが、安川さんが「BRAIN WORKOUT」という本を出版していたこと。内容は面白いに違いないと感じ、その日のうちにKindle版を入手した。

脳科学をどのような視点でまとめるか?

読み進めるうちに、まるで脳科学関連の専門書を10冊近く読んでいるような錯覚に陥るほど内容が濃いと感じた。人類学、脳神経科学、認知科学、生命科学、瞑想や読書術、AI技術などを横断し、研究者ではなく、コンサル業界やIT企業の経験者の視点で「脳科学をどう活用できるか」をまとめている。

特に興味深いのは、生成AIの登場を背景に「人間の役割」「人間にしかできない知能の働き」について掘り下げている点である。著者は次のように述べている。

自然科学をはじめとする学術研究は、各専門分野の特定の研究テーマを掘り下げており、諸学問を横断的に、全体の相互関係を含めて俯瞰して解説しているものはあまりない

様々な情報やツールを全体としてどのように使いこなせれば良いかについて体系的に記した本がありません

この空白を埋めようとする試みとして、とても刺激的だった。

脳のアップグレード:ベネットの本との違い

本書のユニークさは、人類の脳の進化を「6つのモード」に整理し直し、知能のアップグレードを語っている点にある。ここで思い出すのが、起業家・神経科学者であるマックス・ベネット(Max Bennett)の著書『A Brief History of Intelligence』(邦訳なし)だ。

ベネットは人類の知性進化を5つのブレイクスルーとして整理し、それぞれをAI発展と結びつけて論じている。一方、安川さんの本は「人間知性(HI)」がどのように人工知能に至り、それをどう活かすかを提示している。進化史と知性史を見渡す視点は非常に面白い。

ご興味のある方は「神経科学 × 進化生物学 × 人工知能:知性の本質を探る5つの視点」にまとめたのでチェックいただきたい。

安川さんの6つのモードは、大変興味深かったので、順番に取り上げていきたい。

1.運動 ― 狩猟民族としての動物知能(=動物誕生)

人類の脳はまず「動物」としての運動から進化したということ。採集時代、人類は生き延びるために走り、跳び、獲物を追い、危険を避ける必要があった。運動や移動によって、どのように脳を刺激し、記憶強化につながっていくか?についても触れている。

興味深いのは、ジェフ・ホーキンス著「脳は世界をどう見ているのか」で述べている「Thousand Brain」の仮説を紹介していること。それは、脳が物体の位置とその変化を記述する「座標軸」を持ち、移動するごとに、脳(大脳の皮質コラム)の予測モデルが新しい環境を学習・予測し、思考と体験を生む考え方だ。

ポイントは、人間の脳は、場所の移動に伴って神経系が働き出し、思考と行動がそれに伴うということ。つまり、外に出て移動し、運動をし、様々な刺激と出会うことで、脳の動きが最も活発になるように、人間の脳が作られているということだ。

「人類は「歩いて広がり、つながって進化した」─『人類の起源』から読み解くホモ・サピエンスの旅」に書いたが、人類(ホモ・サピエンス)は、約20万年前にアフリカで誕生し、約6万年前にアフリカを出る。ユーラシアを横断し、最終的には南米最南端のパタゴニアへと到達した。

この移動距離は地球半周、すなわち約2万kmに及ぶ。平均的な歩行速度を時速約5kmと仮定すれば、直線的に移動すれば4年ほどで踏破できる距離である。しかし実際には、氷期・寒冷期・地形的障壁など多くの困難を乗り越え、約5万年の歳月をかけてこの旅を成し遂げた。

このようなことから、人類は運動・移動の旅の歴史を経ていると。そして、移動や運動によって、重要な場所を記憶して、記憶と思考に関する仕組みも強化していったのではないかと、著者は語っている。

2.睡眠 ― 生物共通のバイオリズム(=原始革命)

次に睡眠と覚醒。地球上の多くの生物が持つ昼夜のリズム、休息と活動のサイクルをもつ。このサイクルをもつことで、脳の機能を安定させ、記憶や学習を統合するメカニズムを進化させてきた。特に覚醒と睡眠との関係について知ること大事になる。

覚醒している時の脳は、意識的に集中して思考や発言をしている時だけではなく、ボッーと何も考えていない時(や睡眠時)にも活動していることが知られている。

2001年、ワシントン大学の神経科学者、マーカス・レイクル(Marcus E. Raichle)教授は、意識的な活動をしてない時にも脳が働いていないことを発見している。このような神経系のネットワークのことをデフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network、DMN)と呼んだ。

DMNは、大脳皮質の各部分を古い脳(記憶・感情などを含むより深い部分)とつなげる、重要な脳活動の中心的なハブ的な役割を果たしている。要は、DMNは、「安静時」に「何も考えていない時」、つまりデフォルト・モードの時に活動する部位である。

物事に集中するときに使われる「セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク」(アテンショナル・ネットワーク、あるいはタスクポジティブネットワーク)と対照的な働きをして、一方が働く時、一方が抑えられる(詳細は「脳・ADHD・ドーパミン〜脳内のネットワーク」参照)。

興味深いのは、脳のエネルギーは、議論・読書等の意識的な活動は5%で、意識的な活動をしていない時に60%-80%使われていることだ。実は、仕事よりも何も考えていない時の方が、仕事をしている時の20倍もエネルギーを使っていることになる。

睡眠は、身体の疲れをとるだけではなく、脳のパフォーマンスを向上させる。深い睡眠で記憶を固定化し、浅い睡眠で感情を整理することや、「脳の掃除機」(グリファティック・システム)が機能し、老廃物を取り除く(詳細は「睡眠こそ最強の“脳トレ”──レム・ノンレム、神経伝達物質、そして生活習慣から考える」参照)。

3.瞑想 ― 自己との対話による理解(=認知革命)

そして「自己」を理解するために意識が登場する。何と!ここでは、私も昔、読んだことがある、ジュリアン・ジェインズ(Julian Jaynes)の「神々の沈黙」の2分心(bicameral mind)考え方を紹介。人類は、脳は命令を下す神の囁きを聞く部分と、それに従う人間の部分の2つの領域があり、自己や意識という感覚がなかった。

ジェインズは、ギリシャ神話「イーリアス」「オデュッセイア」や、聖書などの言葉を詳細に分析。人類の意識は3000年前に発生。その時期に、古典で使われる用語も変化。神の囁きが聞こえなくなった。心や意識が生まれるようになり、悩みや不安から救う、宗教も登場する。

我々の脳は、ボッーとしている時に、DMNが活発に活動している。実は、外部環境で何か起きていなくても、心の内面で起きる時に活性化されることが知られており、自我、他人の立場に立って考える、メタ認知等に関わっている。

人間は、大人になるにつれて「自我を確立」し、DMNを発達させ、内省や論理的思考を生み出すことができるようになった。DMNは良いところもあり、発想やアイデアを思い浮かぶのに適している。

一方で、内省が強すぎると、DMNがさらに強まりどんどん世界から閉じこもる。結果的に、うつ病、依存症、強迫性障害、摂食障害など、思考パターンが過剰に固定される精神疾患になると考えられている。

実は、瞑想実践者が自我を越える時に、DMNが沈黙することが報告されている。つまり、自我が一時的に消え、我々が認識している自己と世界、主観と客観の区別がなくなるのだ(詳細は「うつ病、臨床試験の進捗、デフォルトモードネットワーク仮説」参照)。

特に著者は「無心になって家事をする」ということの重要性を説く。例えば、ビル・ゲイツとジェフ・ベソスは、毎晩、夕食後に皿洗いをするという共通点があるという。しかも二人はそれが好きで、他の人にやらせないという。瞑想と同じようにDMNを鎮静化させ、アイデアが出てくることを期待しているのかもしれない。

4.対話 ― 他者との関わりによる深化(=精神革命)

自己との対話の理解から、他人との対話。そこで、登場するのが「言葉を用いた対話」。人類は、集団を形成し、知識を共有し、文化を築いていくのだ。

著者は、他人との対話=コミュニケーションについて、4つあることを説明。

- 討議(Discussion);テーマと論点、徹底的に、ありとあらゆる角度から叩き、結論を出すためのもの

- 討論(Debate):討議の一つの方法だが、加えて自分の意見を第三者に認めさせるもの

- 会話(Communication):共通の話題を見つけ共通の価値観を確認

- 対話(Dialogue):お互いが違う意識と人格を尊重し、自分の考えや意識が変化するという前提で話す

中でも、興味深いのが、著者は、Dialogue(対話)の意味について深い洞察を与えていることだ。Diaは「通して」、logueが由来するlogosは言葉。要は、言葉の意味の相互理解を通じて、参加者が共通の価値観や新たな気づきは発見に近づいていくものを意味する。

物理学者のディビッド・ボーム(David Bohm)は「On Dialogue(ダイアローグ)」という面白い本がある。私も何度か、この本を読み、相手の考え方を尊重する大切さを学ばさせていただいている。

この本には以下の言葉がある。

対話の目的は、物事の分析ではなく、議論に勝つことでも意見を交換することでもない。いわば、あなたの意見を目の前に掲げて、それを見ることなのである

この言葉は、相手の相違点を受け入れ、一つの身体や一つの心の感覚を得ることの重要性を感じさせる。

5.読書 ― 知性の拡張(=印刷革命)

「読書」は、人類の知性を飛躍的に拡張させた。印刷革命によって知識が爆発的に広がり、誰もが過去の知恵にアクセスできるようになった。結果として、近代社会の形成に必要な、批判的な思考や科学的な思考が手に入るようになったという。

認知神経学者の識字障害(ディスレクシア)の研究者のメアリアン・ウルフ教授は「プルーストとイカ」で、読字回路は、何を読むか(書かれている形態・内容)、どう読むか(印刷物か電子)?そしてどう回路を形成するか(学び方・どのような教育を受けたか)?に大きな影響を受けると述べている。

このように読書(読む力)は、後天的に学ぶスキルの一つと言える。

脳の記憶の仕組みは、7〜9の情報の断片を保持する短期記憶と、ほぼ無限大の長期記憶に分けることができる。そして、短期記憶から長期記憶への移動に際しては、作業記憶がその機能を発揮している。

自分のペースで黙読、文字から得られる情報を咀嚼することで、長期記憶へ移動。それによって作業記憶の容量を拡張、深く思考しながら、読み進めていく能力を鍛えていくことができるのだ。私は1年間の読書のテーマを決めて本を読むことを実践しているが、まさしく、このことを実感できる。

6.デジタル ― 知的生産の効率化(=情報革命)

最後は「デジタル」。これは人類史上、かつてない速度で進む知性の拡張と言っていい。著者は、デジタルツールにより、インプットとアウトプットの効率が飛躍的に高まっていること。しかも、生成AIによって、知識検索、文章生成、データ解析の自動化が進んでいること等も挙げている。

著者の知的生産の技術の活用法について色々と紹介されていたが、自分の勉強のためのメモを整理し、様々な学問分野を横断する内容をまとめてファイリングしていくプロセスで、今回の本が完成したこと。継続することは力になるんだと実感した。

まとめ

『BRAIN WORKOUT』は、脳科学を学術的に掘り下げるのではなく、進化・歴史・文化・AIを横断して「人間の知性をどうアップグレードするか」を示す実践的な書である。

運動・睡眠・瞑想・対話・読書・デジタルという6つのモードを通じ、人間が培ってきた知性の軌跡と、その未来を体系的に捉えることができる。AIが加速度的に進化する今だからこそ、人間知性(HI)をどう鍛え、活かすかを考える上で、本書は大きな示唆を与えてくれる一冊である。

ぜひ、脳をどのように活用したらいいのか?脳科学にご興味を持っている方にはお勧めしたい一冊だ。