【J#122】自分の道をまっすぐゆこう──朗読とピアノ演奏の午後に想う、坂村真民の生き方〜愛媛・高知の旅⑤

Table of Contents

はじめに

こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

昨日(2025年8月6日)に無事、羽田空港に到着。旅を終えることができた。今回は、旅の最終日。

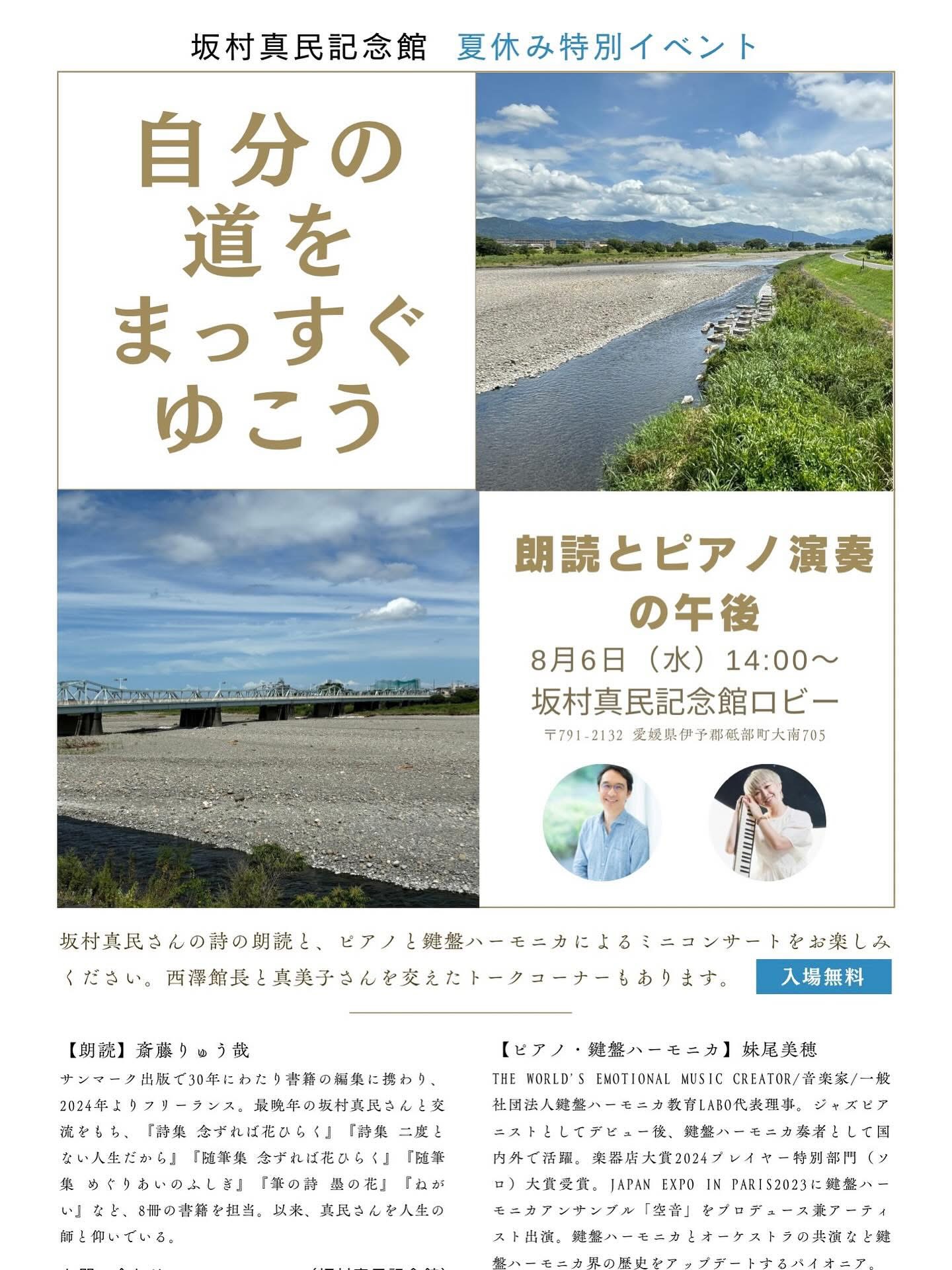

2025年8月6日、愛媛・砥部町の坂村真民記念館にて、「自分の道をまっすぐゆこう」と題された特別イベントの模様について紹介したい。

詩の朗読は元サンマーク出版編集者の斎藤りゅう哉さん、演奏は世界的鍵盤ハーモニカ奏者の妹尾美穂さん。詩と音楽が交差する美しい午後の時間だった。

「詩を生きた」人のことば──斎藤りゅう哉さんの朗読から

りゅう哉さんは、坂村真民の詩集・随筆集を含む8冊すべてを編集された方。もともと音声配信アプリ「Clubhouse」で真民さんの詩の朗読を継続してきたことがきっかけで、美穂さんとのコラボが始まり、昨年に続き記念館での開催となった(昨年の模様についてはこちらから)。

りゅう哉さんの詩の朗読と美穂さんのピアノ演奏のBGMで会は開始。朗読の冒頭で語られたのは、こんな言葉だった。

グラグラ、バカにされようとも、笑われようとも、自分の道をまっすぐゆこう。

そして続けて、坂村が人生をかけて説いてきた「足の裏の尊さ」について語っていた。

尊いのは足の裏である。頭でもなく、手でもなく、足の裏である。

頭ではなく足の裏で人生を歩む──目に見えない足を大切にするこの感覚が、坂村の詩の核にある、地に足がついた「実践の精神」そのものであり、まさに“読む”のではなく“生きる”、そして、身体で死を感じる詩人の姿を感じた。

毎月の祈り──手書きで届けられた『詩国』

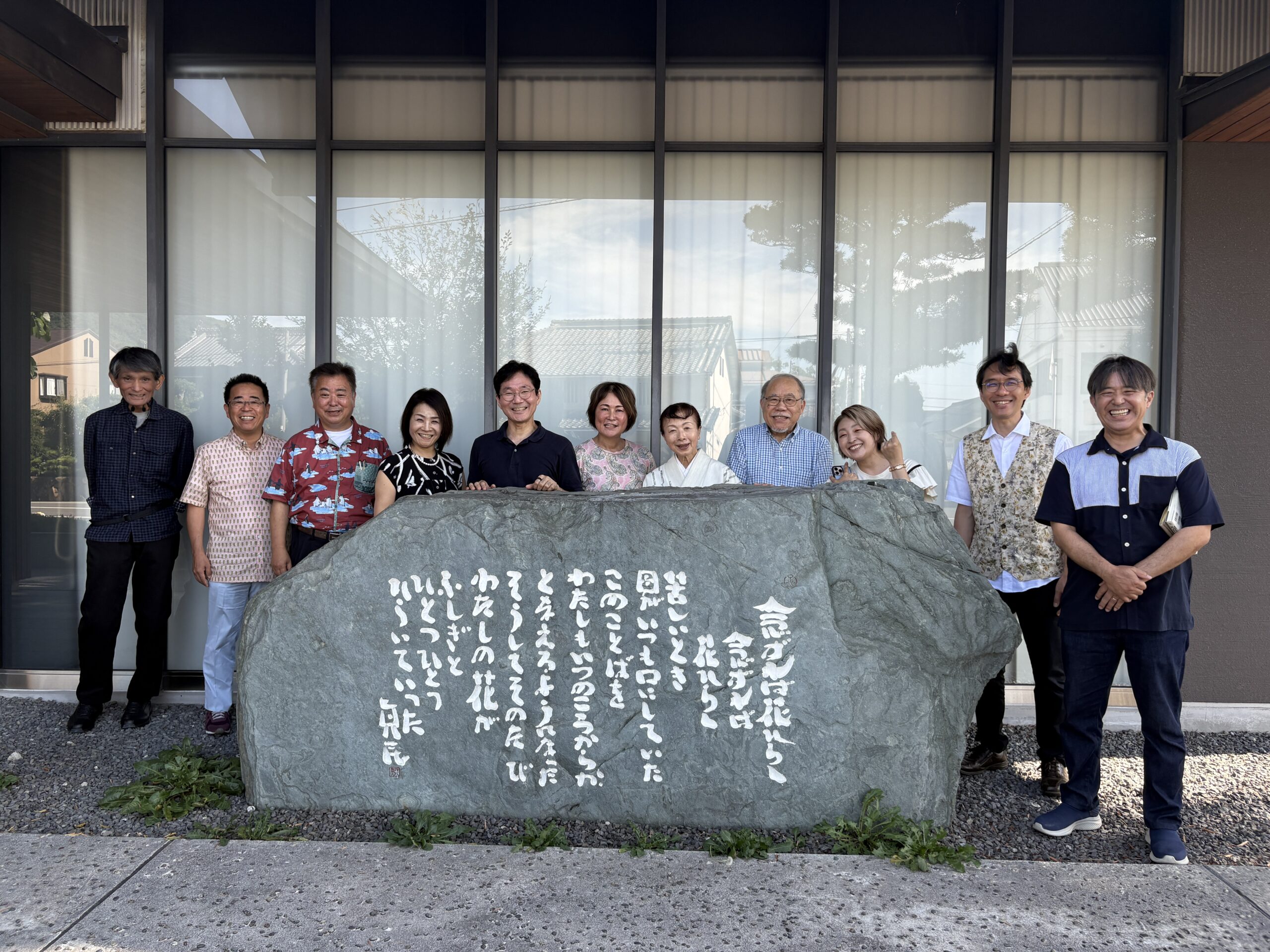

第一部を終えたあと、坂村真民記念館の館長・西澤孝一さんと真民さんの三女・真美子さんとりゅう哉さんによる鼎談が行われた。興味深い話を聞くことができたので、紹介したい。

真民さんが生涯にわたって続けていた営みの一つに、小冊子『詩国』の発行がある。そこには毎月1200通、すべて手作業で封入し、宛名を書き、切手を貼り、最後にひとつひとつ印を押して仕上げるという、まさに修行のような行があった。

真美子さんによると、

封筒に押す印鑑の下には、ある本を必ず敷いていたんです。

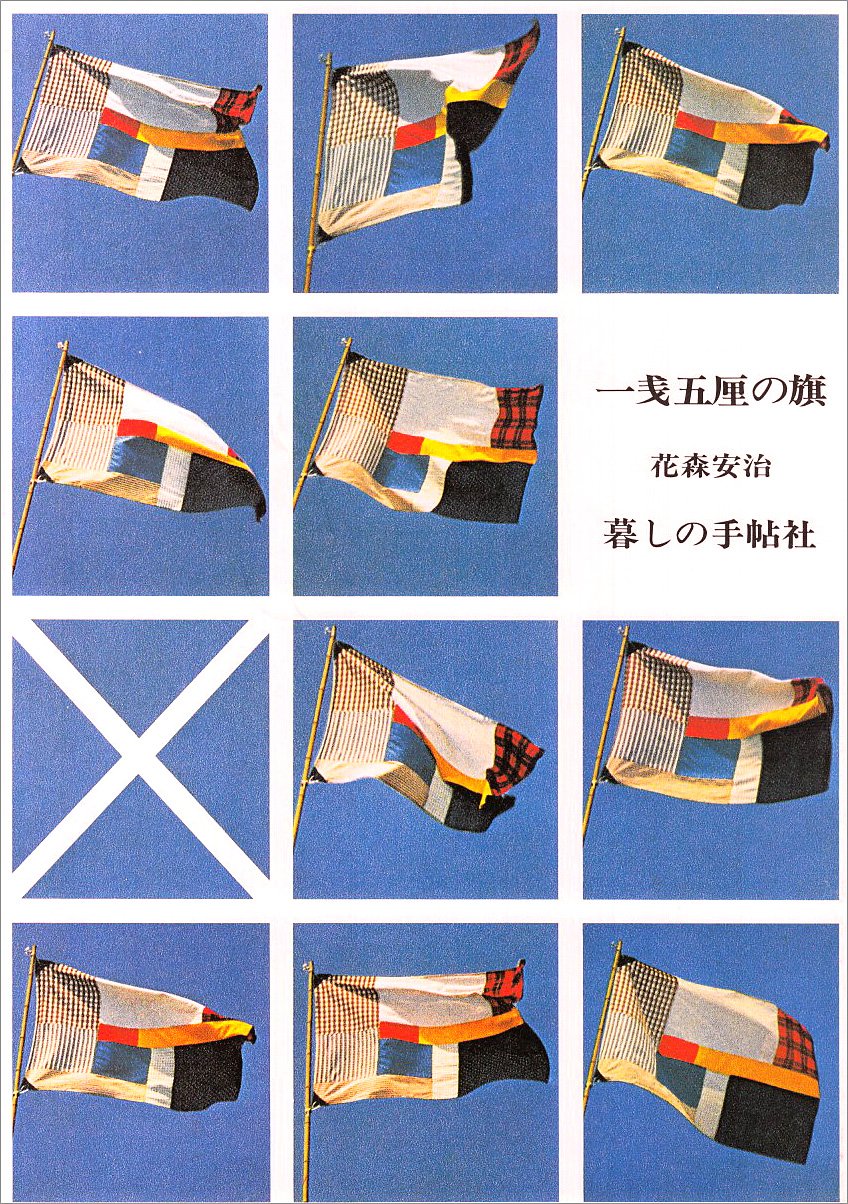

その“本”とは、戦時中の徴兵制度の象徴とも言える一冊、花森安治による『一銭五厘の旗(暮らしの手帖社)』であった。

一銭五厘とは、戦地に若者を送り出すための赤紙──召集令状にかかる郵便料金である。国家が「たった一銭五厘」で人の命を動かしていた時代、その理不尽さと悲しみ、そして犠牲になった人々の魂を、真民さんは忘れなかったという。

かつて一銭五厘で命が召し上げられた。今、私はその命への祈りとして、印を押す。

詩を書くことが“文芸”ではなく、“行”であり、“祈り”であり、“供養”であったという坂村の姿勢が、この一連の作業に深く滲み出ていると思う。

さらに真美子さんによれば、坂村がこの作業を行うとき、徹底的に「一人で」行っていたという。

家族には内容も場所も言わず、一人で黙々と、真珠を柄杓ですくうように封入していたんです。

この「真珠を柄杓ですくう」という表現は、真民さん自身が仏典から好んで引用したものだという。どれだけ非効率に思えても、0.000…の努力を重ねて、いつか1になる日を信じる。たとえ今、何も得られなかったとしても、それでもなお積み重ね続けるという意志。それが『詩国』の発行という“祈り”に昇華されていた。

修行として詩を書く。出家ではなく在家として、地に足をつけて、誰かの苦しみに寄り添う詩を。

この想いは、戦後の平和を願う真民の祈りでもあった。「詩国」には、花や風や子どもを詠んだ詩とともに、戦争を二度と繰り返さぬようにという切なる願いが込められている。

まさに、祈りのように、詩のように、静かに続けられたコツコツの積み重ね。それは、坂村真民という詩人の“生きざま”そのものだったことを感じさせる。

覚悟を決めた人──森信三先生との出会い

真民さんが「覚悟を決めた」人物との出会い──それが、教育哲学者・森信三先生との邂逅である。

森信三先生は、「国民教育の師父」とも呼ばれ、戦後の日本において「一人一人が天命に生きる」ことを説いた教育者である。真民さんは、詩人としての道を深めていく過程で、森さんとの出会いを通じて、言葉の重さ、生き方の覚悟を再確認したという。

真民さんが初めて森さんと出会ったのは、昭和34年(1959年)6月18日(当時、真民さんは50歳)。

「真民日録」(真民の思索ノート)によると

昨夜森信三先生と初めてお会いする、先生気骨の人たり。先生の気骨に触れただけでも嬉しかった。なぜなら、こんな人にはめったに会わないからである。森先生に会って感じたことは、学問の深さよりその気魄であった。“相呼ぶ魂”という言葉があるが、いつかお会いしようと思っていた人に自然に結び合うということは、実に嬉しいことである。

森さんも実践人第40号(昭和34年7月)の中で

坂村真民氏は現存の日本の詩人中最も尊敬措く能わざるの人。予想に反してカラリとした明るき人柄に、初対面にも拘わらず、何の遠慮もなく話すをえて心の清々しさいく計りなし。

と、書いている。

そして、昭和37年(1960年)6月24日に再び講演のため宇和島を訪れた森先生とお会いし、26日、27日と3回会い、真民さんの人生を大きく変えることになる。

6月24日、26日、27日の3度の會いは私に一生の大決定を与えた記念すべき日だ。森先生にお会いしなかったら、一番大事な晩年を台なしにしてしまったかも知れぬ。森先生は私に生涯の大決定を言いに来られたのであった。24日の夜は詩人としての私に大覚悟を、26日の夜は人間最後の日の私の大覚悟を、私は二つとも先生に仰せに対して確約した。

と「たんぽぽ堂日記」にまとめている。

この出会いを契機に、真民さんの詩作は大きく変化する。詩を書くという行為が、単なる表現ではなく、仏教的な意味での「行(ぎょう)」──すなわち、自己修養であり、他者への祈りであるという自覚が、ますます深まっていったようになる。

前述のように『詩国』を毎月発行することが、真民さんにとっての“修行”であり、“祈り”となっていったのである。

自分は、一遍上人のように、地を這うように詩を届けたい。

真民さんが敬愛した一遍上人は、南無阿弥陀仏の名号札を配りながら全国を歩き、人々の救済を願った時宗の開祖。その精神に深く感銘を受けた真民さんは、自身の詩を名号のごとく封筒に詰め、ひとつひとつ丁寧に印を押し、祈るようにして人々に届けていた。

今回の旅で訪れた宇和島の大乗寺もまた、一遍ゆかりの地である。真民さんが修行したこととして知られている大乗寺に立ち寄ったことが、この「覚悟」の原点に立ち返る時間となったことは言うまでもない。

平和と祈りを音にのせて──妹尾美穂さんの演奏

妹尾さんは岡山を拠点に世界で活躍する鍵盤ハーモニカ奏者。小学校での音楽教育から、カンボジアの子どもたちへの演奏支援まで、幅広い活動を展開されている。

この日も、詩の朗読に即興演奏で寄り添い、最後はピアノと鍵盤ハーモニカで独奏を披露。会場は深い静寂と共鳴に包まれた。

カンボジアでの演奏時、現地で突然和平が成立したというエピソードには、「音楽の力」「祈りの力」を信じたくなるような感動があった。

「コツコツ生きる」という贈り物

このイベントを通じて、坂村真民の詩が語る「愛と祈り」「歩くこと」「小さな積み重ね」が、まさに今を生きる私たちへの贈り物であることを再確認した。

本気に本気になると、世界が変わってくる。自分が変わってくる。

そう坂村が語るように、変化の鍵は、外ではなく内にある。小さな1日1日の歩みの中に、私たちの人生が照らし出されていく──そんなことを感じた夏の午後でした。

まとめ

今回の5泊6日の旅は、神社仏閣巡りが中心だったが、さまざまなご縁をいただき、充実した旅となった。日本には素晴らしい観光地がたくさんあるので、これからも時間の許す限り、色々と巡っていきたい。