【J#123】大人の寺子屋・余白〜滋賀県・大津市の旅〜ビビンバに秘められた「混ぜて分かち合う」精神

Table of Contents

はじめに

こんにちは。渋谷でロルフィング・セッションと脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

2025年10月26日、の早朝(午前6時20分)羽田空港発の伊丹空港着(午前7時40分着)のANAのフライトに搭乗。一泊二日の滋賀県・大津市への旅に行ってきた。

「余白」とは?:美術家ミヤケマイさんが主宰する学びの場

「余白」は、今年知人を通じて知り合った美術家、ミヤケマイさんが主宰している。大人を対象に、日本文化を深く多角的に学ぶことをコンセプトとしており、3つのテーマで構成されている。

- 天(てん): 宗教と美術について学ぶ

- 地(ち): 環境と食について学ぶ

- 人(ひと): 私たち人間を動物から分化する文化について学ぶ

私が「余白」の存在を知ったのはわずか2ヶ月前でしたが、ご縁とタイミングもあり、2025年10月26日、27日の日程で参加することができた。

驚きと発見に満ちた講義:韓国の歴史と食文化

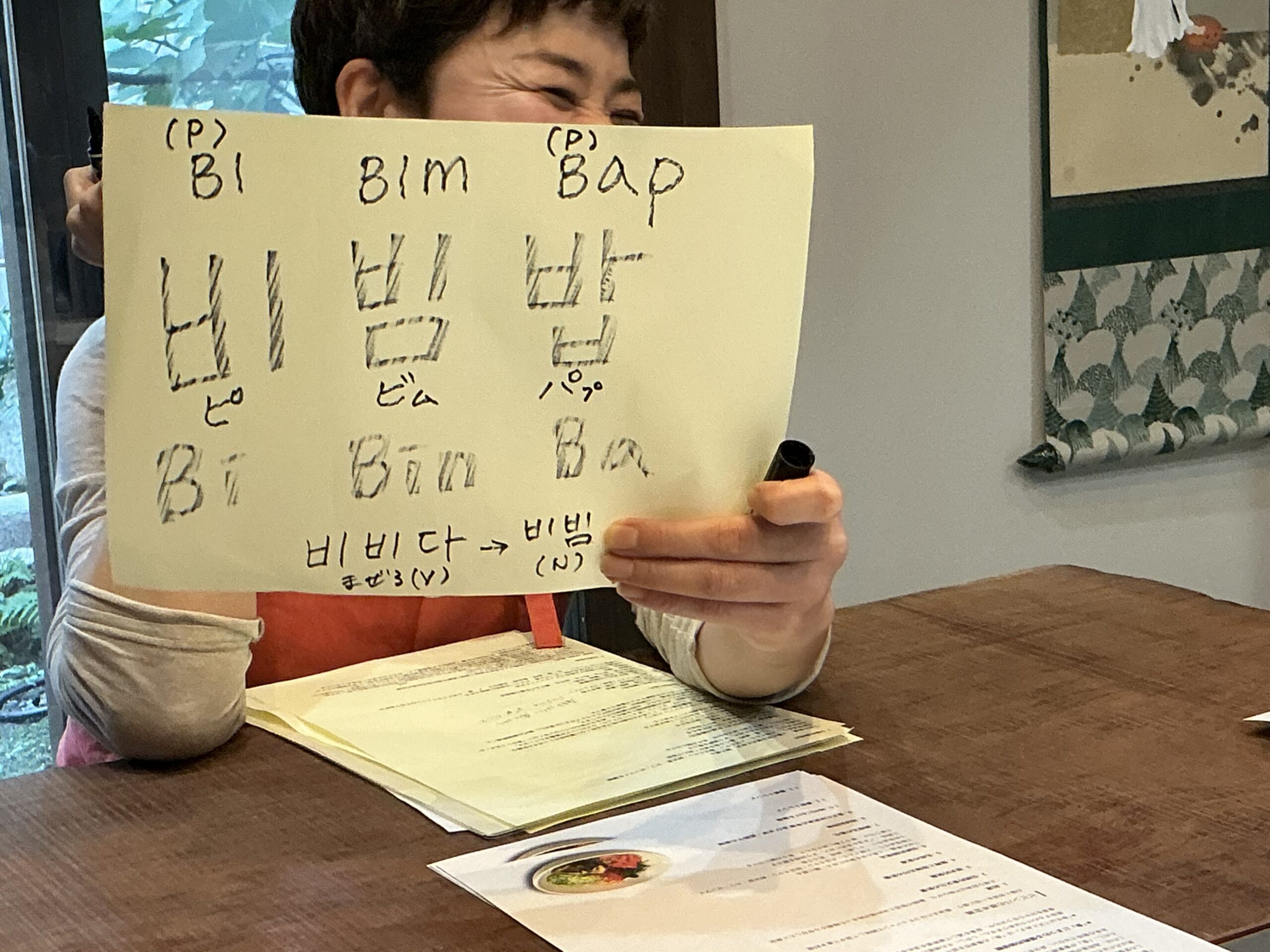

中でも特に興味深かったのが、コリアンフードクリエイターのChinsugi先生による「韓国の歴史と食べ方にまつわる授業〜みんなでピビンパを作ろう〜」だった。

この授業では、私たちが普段「ビビンバ」と呼ぶ料理に込められた深い文化と精神性を学ぶことができた。さらに、韓国と日本は食文化で共通する部分もあることも理解が深まった。

ビビンバに秘められた「混ぜて分かち合う」精神

- 正しい発音: 実際の発音は「ピビムパ」。

- 全州(チェンジュ)ビビンバ: 牛肉を使わず、30品目の具材を混ぜるヴィーガンのビビンバである点。

- 食文化の精神: ビビンバの核心は「混ぜて分かち合う」という精神。

- 日本の吉野家の牛丼が、かつて「混ぜずに食べてください」と推奨したことで短期間で撤退した歴史は、この「混ぜる」という韓国文化との対比として非常に興味深い。

- この共同体精神や儒教の精神は、ちゃんこ鍋や托鉢の僧侶の習慣にも通じる「混ぜて分かち合う」文化として引き継がれている。

- 混ぜ方の流儀: 「米粒が赤くなるまで混ぜなさい」という儒教の流れを汲む教えがあり、これは共同作業を象徴している。

- 祭事との関連: 神へのお供物を皆で分かち合う際、不公平にならないよう「混ぜる」という行為が重要視されている。

陰陽五行論と料理

李氏朝鮮の時代には、陰陽五行論に基づき、世界の全てを構成する五色(五行)を料理に取り入れるレシピ(是義全書:宮廷料理)が開発された。日本でも正倉院に同様の宮廷料理の本があり、この思想は日本の住宅、祭事、衣服、茶道などにも反映されているとのことだ。

- 「コミョン」(飾り付け): 栄養学に基づき、色でバランスを整えるコミョン(飾り付け)ができないと叱られるほど重要視されていたとのこと。

文化の伝播

- 地域差: 朝鮮半島では、北でユッケ、南で牛肉が入ったビビンバが好まれるなど地域差があるそうだ。

- 外来文化: とんかつ、のり、おでん、たくあんなどは日本から朝鮮半島に伝わった食文化であり、コチュジャンも唐辛子の伝来という外来文化によって初めて開発された。

- 「さます」文化: ビビンバは、ご飯を冷ますことで旨みが出る文化であり、宮崎の冷や飯など、日本にも似た文化があることが紹介された。

まとめ

この旅は、単に美しい場所を訪れるだけでなく、食文化という切り口から、歴史や精神性を深く学ぶ、まさに「大人の寺小屋」の名にふさわしい体験だった。最後にご用意いただいた具材を使って、混ぜ合わせて完成。美味しくいただくことができた。

食を通じて知る日本及び周辺文化。これからもこのような視点で、文化について考えていきたい。

少しでも、この投稿が役立つことを願っています。