【E#271】斎藤りゅう哉・文章術講座②〜「語る者」と「書く者」──伝えたい言葉が本になるとき

Table of Contents

はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

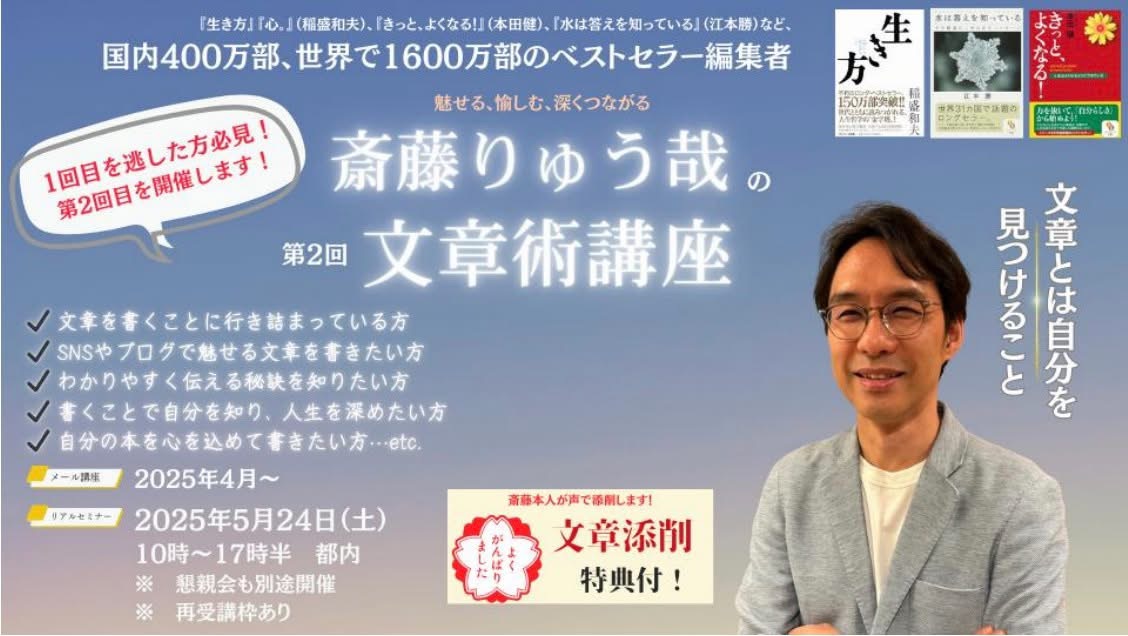

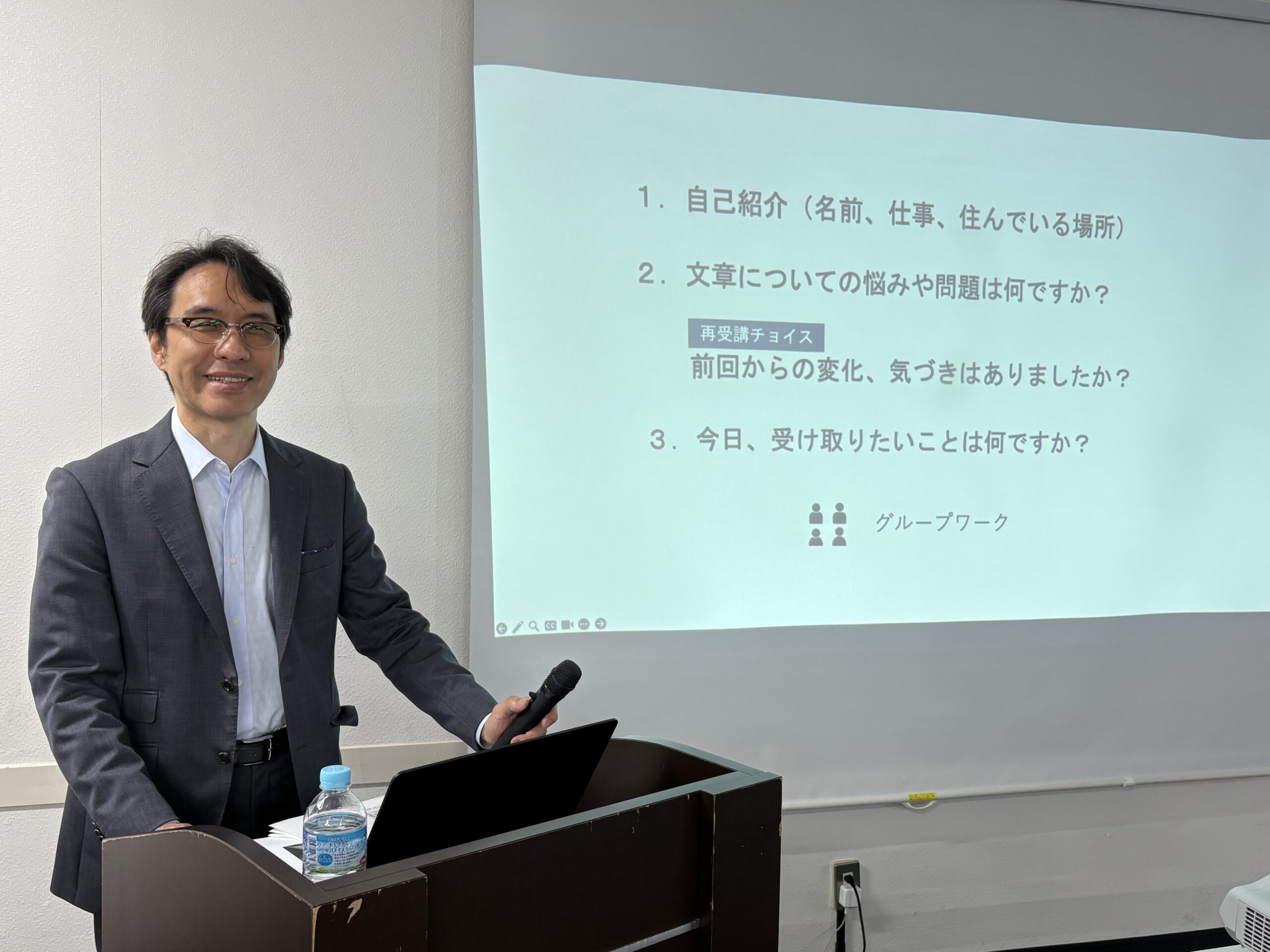

2025年5月24日、スタッフの一人として「斎藤りゅう哉・文章術講座」に参加した。今回で2回目の参加となる。前回も多くの気づきがあったが、今回は参加者との質疑応答に多くの時間が割かれ、そのやりとり自体が非常に示唆に富んでいた。

特に、「著者とライターの役割分担」「AI時代の言葉の見極め方」「語る力と本づくり」といったテーマが深く掘り下げられ、聞き手として多くの学びが得られた。

本ブログでは、その内容を中心に、自身の気づきを交えながらまとめていきたい。

「書きたい」のに「書けない」──それは能力の問題ではない

「伝えたいことはある。しかし書けない」。多くの参加者がそのような葛藤を抱えていた。

印象に残ったのは、りゅう哉さんの次の言葉である。

「著者はコンテンツのプロであり、ライターは文章のプロです」

すなわち、著者とは「語るべきもの」を持っている存在であり、ライターはそれを読者に伝えるために言葉を選び、構成するプロフェッショナルであるということだ。

著者がすべての文章を自ら書かねばならないという思い込みが、多くの人の筆を止めているのかもしれない。

第三者が関わることで、著者の“核”がより明確になる──この視点は、自分を含め出版を考えている者にとって、心理的なハードルを下げてくれるものであった。

二人三脚の本づくり──ライターは「言葉の編集者」

著者とライターの関係は、山を見てきた人と、その山の魅力を地図に描く人のようなものである。著者が語る体験や感情を、ライターが言語化・構成することで、読者に“届く力”が宿る、このように私は解釈した。

りゅう哉さんの言葉を借りれば、

「もしかしたら自分で書くよりも、ライターさんがその人のコンテンツをしっかりまとめてくれて、

表現してくれるっていう可能性がありますよね」

文章を誰が書くかではなく、何をどう伝えるかが重要であるという本質が、ここにある。

AIは道具か?共作者か?──「これは自分の文章か?」と問い直す目

生成AI(ChatGPT、Gemini、Claudeなど)を使って文章を書く人が増えている。講座では、ある参加者から次のような問いが出た。

「どこまでが自分で、どこからがAIなのか、よく分からなくなってきます」

それに対して、りゅう哉さんはこう応じた。

「どこまでが自分で、どこまでが自分じゃないかっていうのは、それはやっぱり自分でしかわからない。

それがわかるっていうのが、人間とAIとの違いだと思うんですよ」

さらに続けて、

「“これって自分の文章?” “これは自分のメッセージを的確に伝えている?”っていうのを判断できる“目”を持つことが、人間の役割だと思うんですよ」

AIを使いこなすには、自分自身の「声」や「軸」を見極める感性が不可欠である。

「これが自分の言葉だ」と確信できる基準を持つことが、これからの時代にはますます重要になると感じた。

話が面白い人は、10年後も面白い

面白さの本質とは、エピソード・驚き・納得・共感・空白の5要素

出版の世界では、「SNSのフォロワー数=出版力」という図式は成り立たない。

りゅう哉さんが重視していたのは、語りの質と奥行きである。

「話が面白い人は、やっぱり売れる本を作るんですよね。

ビジネスの世界では10年後にどうなっているかわからないけど、話が面白い人は10年後になっても、やっぱり話が面白い」

では、話が「面白い」とは何か?

りゅう哉さんは、以下の5つの要素を挙げていた。

- 実体験に基づいた具体的な話

実話や体験談には、唯一無二のリアリティが宿る。 - 驚きがある

常識を覆すような発見が、読者の関心を引き寄せる。 - 納得できる

驚きに加えて、理にかなった構成であることが読者の信頼を生む。 - 共感できる

「わかるわかる」と感じられることで、読者との心理的な接続が生まれる。 - 空白を受けてくれる

読者の中にある未解決の問いを、あえて解決しすぎずに委ねてくれる語り。

これらが揃うと、「読まされる」文章ではなく、「読みたくなる」文章が生まれる。

りゅう哉さんはこうも語っていた。

「私は、話が面白いなと思った人の本を出したいと思います」

さらに編集者としての視点から、こうも述べていた。

「面白い話は、ただ入れるだけじゃなくて、“目立つ場所”に配置する必要がある。

素材は同じでも、どこに置くかで“読後感”がまったく変わるんです」

書くことは、未来を描くこと

講座の終盤、りゅう哉さんが語った言葉が強く印象に残っている。

「文章からの究極の意味というのは、自分の一番奥にある真実の結晶を掘り起こすということじゃないかなと思うんですよね」

その結晶が形になることで、単なる情報発信ではなく、自己の存在の再確認と未来への対話が始まる。

たとえSNSの投稿であっても、誰かの心に届き、記憶に残ることがある。

「書くこと」は、自分自身の内面を掘り下げ、未来とつながる行為でもある。

書けなくてもいい。伝えたいものがあるなら、書ける。

「書けない」と感じている人は多い。だが、それは「著者になれない理由」にはならない。

ライターやAIの力を借りてよい。構成が苦手でも、話すのが得意ならその形で構わない。

大切なのは、「何を伝えたいのか」というコアメッセージを持つことに尽きる。

今回の講座を通して、自分自身もそのことを深く実感した。

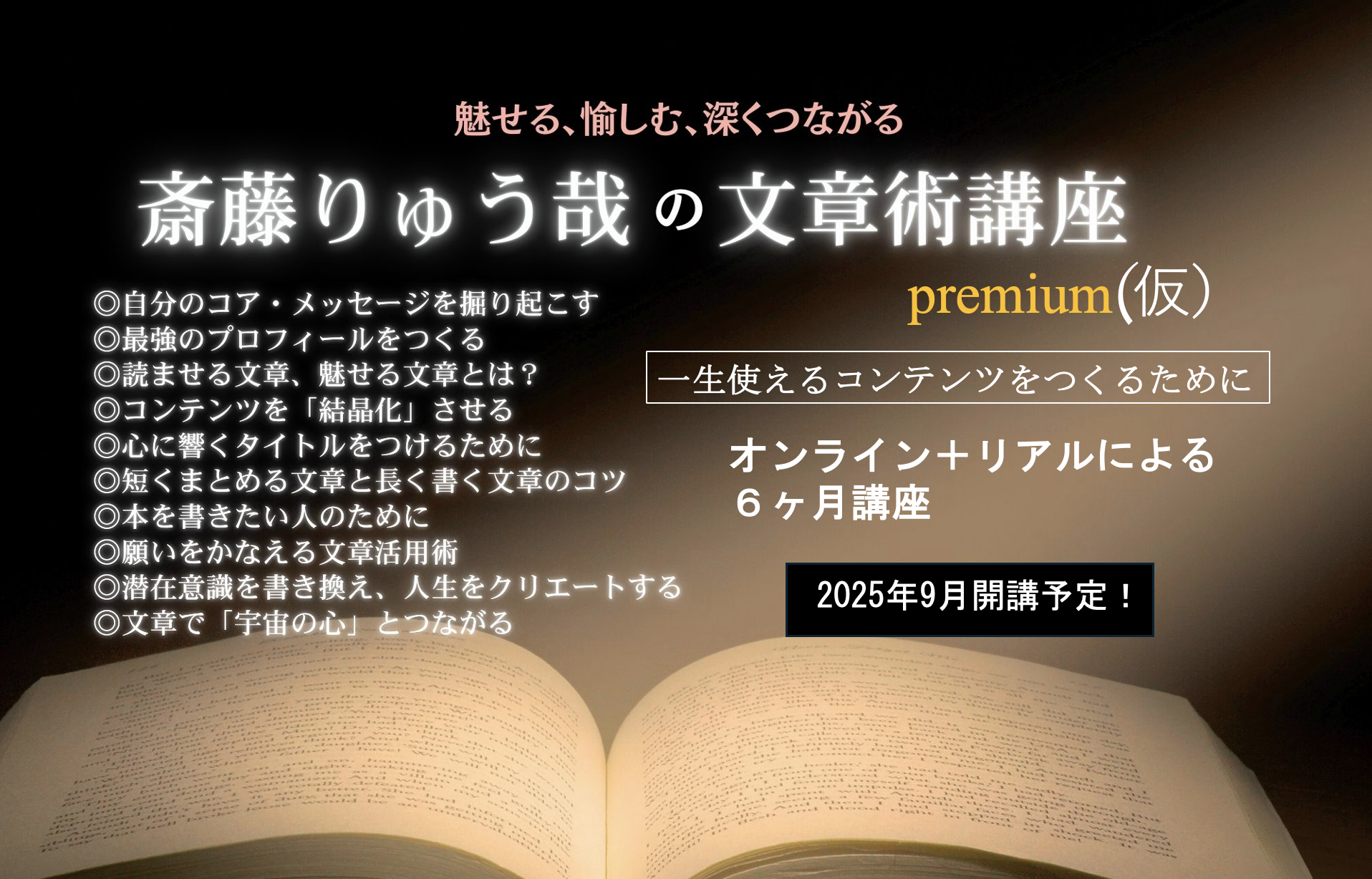

りゅう哉さんの6ヶ月プログラムも募集中

講座に続き、「自分の言葉」とさらに深く出会いたい人に向けて、

りゅう哉さんによる6ヶ月プログラムが現在募集中である。

書けないと思っている人、けれど伝えたい何かを持っている人にとって、

大きな転機になるに違いない。

興味がある方は、ぜひチェックしてみてほしい。

おわりに

今回、スタッフとして会場の空気を見守りながらも、改めて「書くとは何か?」を問い直す時間となった。

誰かと一緒に言葉を見つけていくこと──

それは、個人の内的な旅であり、同時に深い協働のプロセスでもある。

もし今、書くことに迷いや怖さを感じている人がいたならば、

この講座で得たエッセンスが、その背中をそっと押すものとなれば幸いである。