【B#223】介護されない未来を自分の手で作る〜健康寿命について考える

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

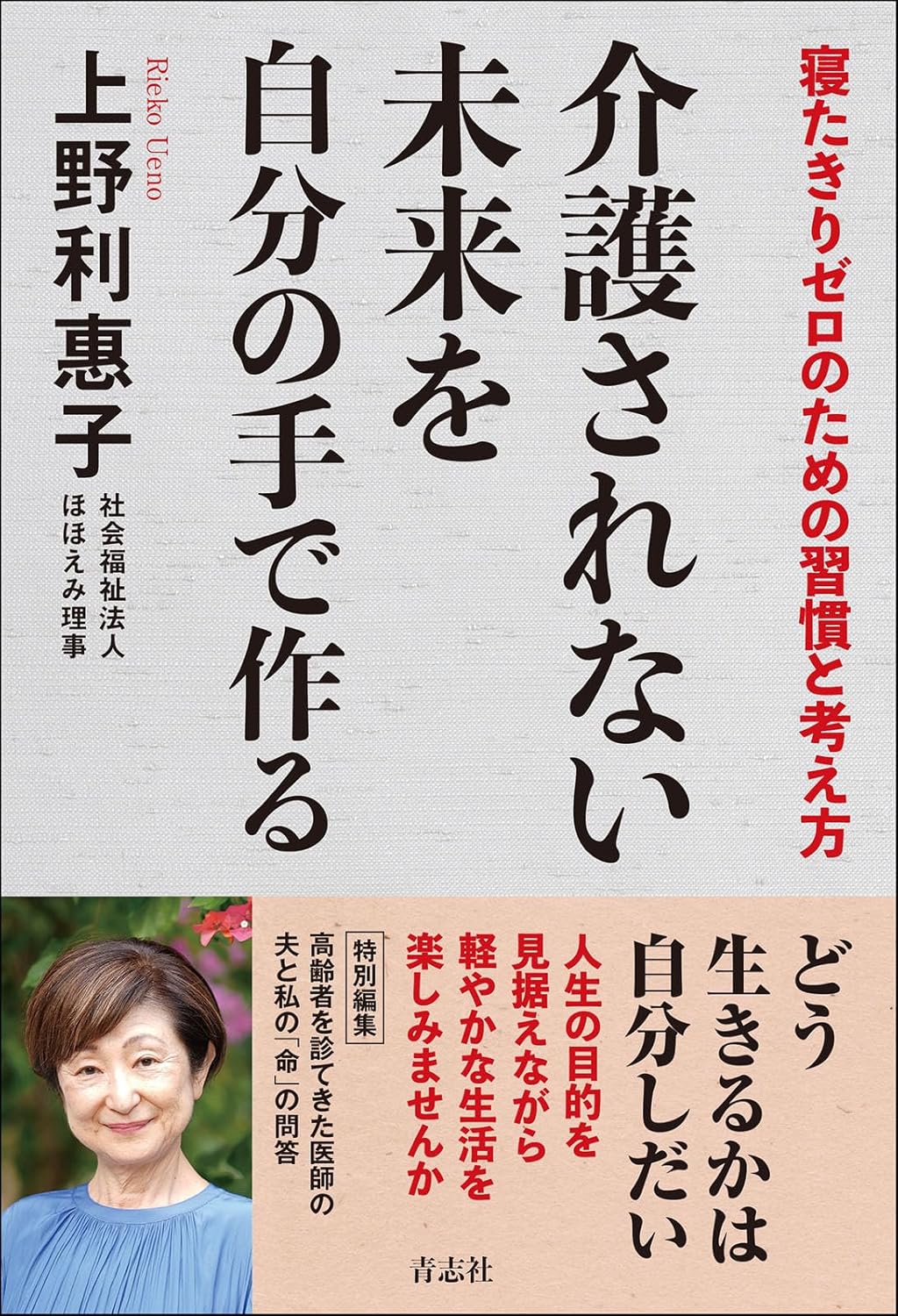

先日、「斎藤りゅう哉・人生を開花させる魔法の文章術(DAY1)」に参加した時に、上野利惠子さんの『介護されない未来を自分の手で作る・寝たきりゼロのための習慣と考え方』の紹介があった。そこでこの本を手に取ってみたところ、内容の深さに感銘を受けた。

そこで、私自身「健康寿命」になぜ興味を持っているのか?今回の本でどのような点、面白いと思ったのか、紹介できればと思っている。

健康寿命に興味を持ったきっかけ

私自身、本格的に、健康寿命を延ばすことの重要性に興味を持つようになったのは、40代後半から50代に入った2020年頃からだ。実は、2019年11月から年長者(70代〜90代)向けにヨガのレッスンを提供。高齢者と接するようになり、生き方について考えるきっかけを与えてくれたからだ。

幸運なことに、幼少期に米国・ロサンゼルスに7年間(1977年7月〜1984年8月)滞在。帰国子女であることや、博士研究員や製薬会社として医学の研究や製薬の開発の経験を通じて、欧米の最新の英語で発信している医療情報をどのようにして入手したらいいのか?色々と考える機会があった。

その後、「2本のポッドキャスト紹介〜2023年を振り返って」に書いたように、コロナ禍の頃、健康長寿の専門家・医師のPeter Attiaさんのポットキャスト(The Drive)と出会い、有料会員になり、定期的に拝聴。健康寿命を全うするための知識を身につけることができた。

The Driveでは、2〜3時間の枠で必ず専門家のゲストを呼んで、対談を行なっている。

テーマは、「快適な睡眠の方法」「長寿に効果のあるサプリメント」「運動の方法」「心血管疾患の予防」「がんの最新治療の現状」「神経変性疾患の予防」「糖尿病」「老化」「どのように生きるのか?」「死の迎え方」等、多岐にわたっている。

欧米では、健康寿命をどのように全うするのか?本が何冊か出ており、代表的なものについては「健康寿命を延ばすヒントとなる4冊の本」や「健康寿命を延ばすための「戦略」と「戦術」──未来を逆算する思考法」に書いた。

このようは背景の下、たまたま手に取ったのが、前述の『介護されない未来を自分の手で作る・寝たきりゼロのための習慣と考え方』という本だ。

誰もが「できるだけ長く元気に、自立して生きたい」と願っているが、そのために何をすべきかを体系立てて教わる機会はほとんどない。これは、海外でも一緒。この本は、その空白を埋めてくれる貴重な一冊であり、まさに「健康寿命を自分の手で伸ばすための実践書」と言える内容だった。

今回は、上野さんの本を通じて、改めて健康寿命について考えていきたい。

なぜ健康寿命を伸ばすことが大切なのか

現代の日本は世界有数の長寿社会。しかし「寿命=健康寿命」ではない。平均寿命と健康寿命の間には約10年の差があるといわれ、この期間、多くの人が要介護状態に陥る。

健康寿命を伸ばすことには3つの意味があります。

- 自分らしい人生を全うできる

誰かに頼らず、最後まで自分の意思で生活できることは大きな尊厳につながる。 - 家族や周囲の負担を軽減する

要介護状態になれば、家族の時間や経済的な負担が増大します。健康寿命を延ばすことは、家族への最大のギフトでもある。 - 社会全体の持続可能性に寄与する

医療や介護費用は国家財政を圧迫しています。一人ひとりが健康寿命を伸ばすことは、社会全体の課題解決にも直結する。

長生きの仕方は誰も教えてくれなかった

著者さんはこう述べている。

「長生きの仕方」は誰も教わってこなかった。

ほんの小さな心の持ち方、日々の暮らしの選び方。そして、「老いを受け入れる勇気と覚悟」があるかどうか。

本書の素晴らしい点は、抽象的な理論ではなく、「暮らしの中で実際にできる工夫」を数多く紹介しているところがいい。

悪循環を断ち切るための視点

興味深いことに、加齢に伴って起こる体と心の変化を、著者さんは「悪循環」というシンプルな言葉で表現している。

- 悪循環の体:動かない → さらに動かない → 足腰が弱る

- 悪循環の心:付き合い減 → 心のハリがなくなる → 孤立

この流れは誰にでも起こり得るもの。しかし、だからこそ逆の「好循環」を作る工夫が大切になる。

「出かける」「人と話す」が介護予防になる

本書で強調されていたのは、難しい健康法や特別なトレーニングではない。

「出かける」「人と話す」という行動が「介護予防」になる。

「めんどくさい」を超えた先にこそ、心の若さが続いていくという。

ちょっとしたお出かけや会話の積み重ねが、脳と心を若く保つ。これは、脳科学的にも正しく、交流や刺激は認知症予防に効果的であることが分かっている。

外出したくなる心を育てる工夫

本書で、外出を促す具体的な習慣づくりが提案されている。

- 小さな楽しみをスケジュールに入れる

- 身だしなみを整える習慣をつくる

- 誰かと会う約束を入れておく

さらに著者は、「おでかけしたくなるお手頃おしゃれセット」を持つことを勧めている。

おしゃれは老後も心のハリを保ってくれる大切なお薬。

このようなアドバイスは抽象的な精神論ではなく、生活に密着した実践的な工夫である点が魅力の一つになっている。

知能の二面性をどう活かすか

私は以前のブログ(「健康寿命を延ばすヒントとなる4冊の本」)で「流動性知能」と「結晶化知能」について触れた。

- 流動性知能(Fluid Intelligence)(思考、理性)(若い頃に強い、処理能力やスピードに関わる)

- 結晶性知能(Crystalize Intelligence)(知ること)(年齢を重ねても発揮される、知識や経験の積み重ね)

加齢により流動性知能は低下すると言われてるが、結晶化知能は熟成し、人生に厚みを与える。本書で語られる「老後は走り続ける時期ではなく、味わう時期」という視点は、結晶化知能を活かした生き方と重なる。

老後は「味わう時期」

著者の以下の言葉が心に残った。

老後は走り続ける時期ではありません。味わう時期。

他愛もない会話こそ、幸福感を味わえる最高の時間。

ここに「介護されない未来」の本質があると思う。日々を「走り続ける」のではなく、立ち止まって味わい、人と関わり合う。その積み重ねが健康寿命を延ばし、人生をより豊かにしていくような気がする。

まとめ

『介護されない未来を自分の手で作る』は、「健康寿命をどう伸ばすか」という大きなテーマを、誰にでも実践できる生活の工夫に落とし込んだ本。

- 外出や会話といった日常の行動が介護予防になる

- 「おしゃれ」や「小さな楽しみ」が心にハリを与える

- 老いを受け入れる勇気が、人生を味わう力になる

こうした提案は、誰にとっても明日から実践可能です。健康寿命を伸ばすことは、単に長生きするためではなく、「最後まで自分らしく生きるため」の挑戦なのだと、本書は教えてくれる。

ぜひ、高齢者に限らず、若い人にもこの本を手に取ってほしい。誰もが高齢者になり、死を迎えてくわけで、人生を深めていくための叡智は、本書に散りばめられているから。