【N#211】アインシュタインのドキュメンタリー「アインシュタイン・ロマン」鑑賞会に参加

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィング・セッションや脳科学をベースにした講座を提供している大塚英文です。

アインシュタイン・ロマンの鑑賞会に参加するきっかけは?

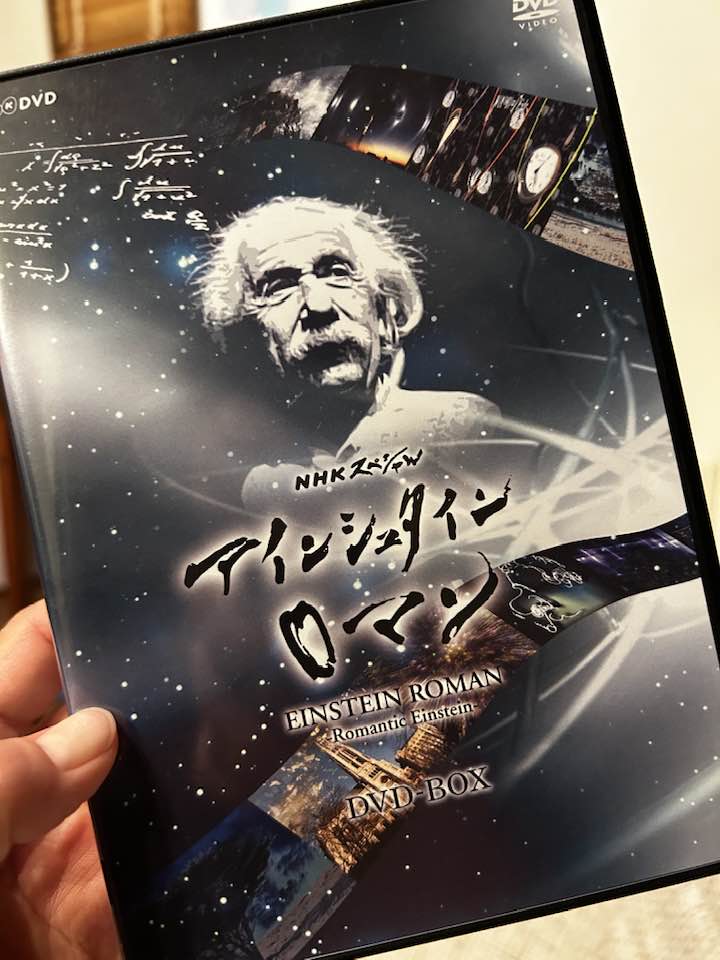

昨晩(2025年9月21日)、都内のとある場所で、アインシュタインのドキュメンタリー動画(NHKスペシャル・アインシュタイン・ロマン)を鑑賞する機会に恵まれた。

本イベントの主催者の一人はボディワーカーの小笠原和葉さん。今回初対面だったのだが、同じボディワーカーということもあり、Facebookでは友人として繋がっていた。今回、和葉さんのタイムラインで、DVDを上映する会を開催するよ、というご案内があった。

以前より、アルバート・アインシュタインについては興味を持っていたので、日程が合えば、参加しようと考えた。無事、日程が調整できたので、参加することになった。

和葉さんの言葉を借りると、

高校生の時見て夢中になり、VHSのテープがヨレヨレになる程見ていたNHKスペシャル、アインシュタインロマン。

今年DVDのボックスセットを買って改めて見たところ、

35年前のNHKスペシャルいろいろすごいぞ?!

となって呼びかけたところ、徐々に大きな話になり、

過日、麻布十番の会員制バーを貸切にしての鑑賞会となりました。

と本イベントの開催のきっかけをFacebookにシェアしている。

科学者とは何か?アインシュタインの凄さとは?

アインシュタインロマンの第1話の一部始終を拝見するところからスタート。非常に長い動画のように感じたが、1991年放映当時、今のようなCG技術のない状況で、どのように相対性理論を表現するのか?限られたリソースでの表現に、別の意味で感動した。

科学者とは?

科学者が誕生したのが、19世紀の半ば。ここで科学者の意味は、国家から支給される研究費で研究を行う人たちのこと。昔は、金持ちの道楽として科学は営まれていたが、国家が積極的に科学に対して支援。科学にお墨付きを与えた形になった。

そして、教育は、上流階級のものだったのだが、国民全員が普通教育を受ける必要性を感じられるようになってから、一般の人たちにも、義務教育という形で科学が登場するようになる。

背景となったのは、産業革命だ。国家についって、経済発展や軍事には、科学と技術の発展が不可欠だったことが認識されるようになったのが大きい。過去には、上流階級(王族(ハプスブルグ家、ブルボン家、イギリス王族)や英国のジェントリー階級)がパトロンとなったが、国家がその役割を引き継ぐ。

アインシュタインが登場する20世紀の初頭は、高等教育を受ける機関(大学・大学院)の仕組みがある程度完成する時期に重なる。そして、若き日のアインシュタインもETH(スイス連邦工科大学)の学生時代、多様な政治的・民族的背景をもつ学生に囲まれていた。

アインシュタインの凄さは、そこで教育を受けるのだが、落ちこぼれて、一旦は特許庁に勤めた点だ。特許庁で、既存の仕組みに影響を受けることなく、自由に発想を展開できたことだった。

ウィーン精神とアインシュタイン

私は、10年前(2014年7月〜2015年6月)世界一周したとき、旧オーストリア・ハンガリー帝国の都市(ウィーン、ブタペスト、プラハ)を訪れ、その街の雰囲気に魅了された。

旧帝国内にはドイツ系、ハンガリー系、スラブ系、ユダヤ系など多様な民族・宗教が共存し、その複雑な政治的・社会的緊張が「アイデンティティとは何か」「人間とは何か」という根源的な問いを人々に突きつけられたのではないかと感じられる。

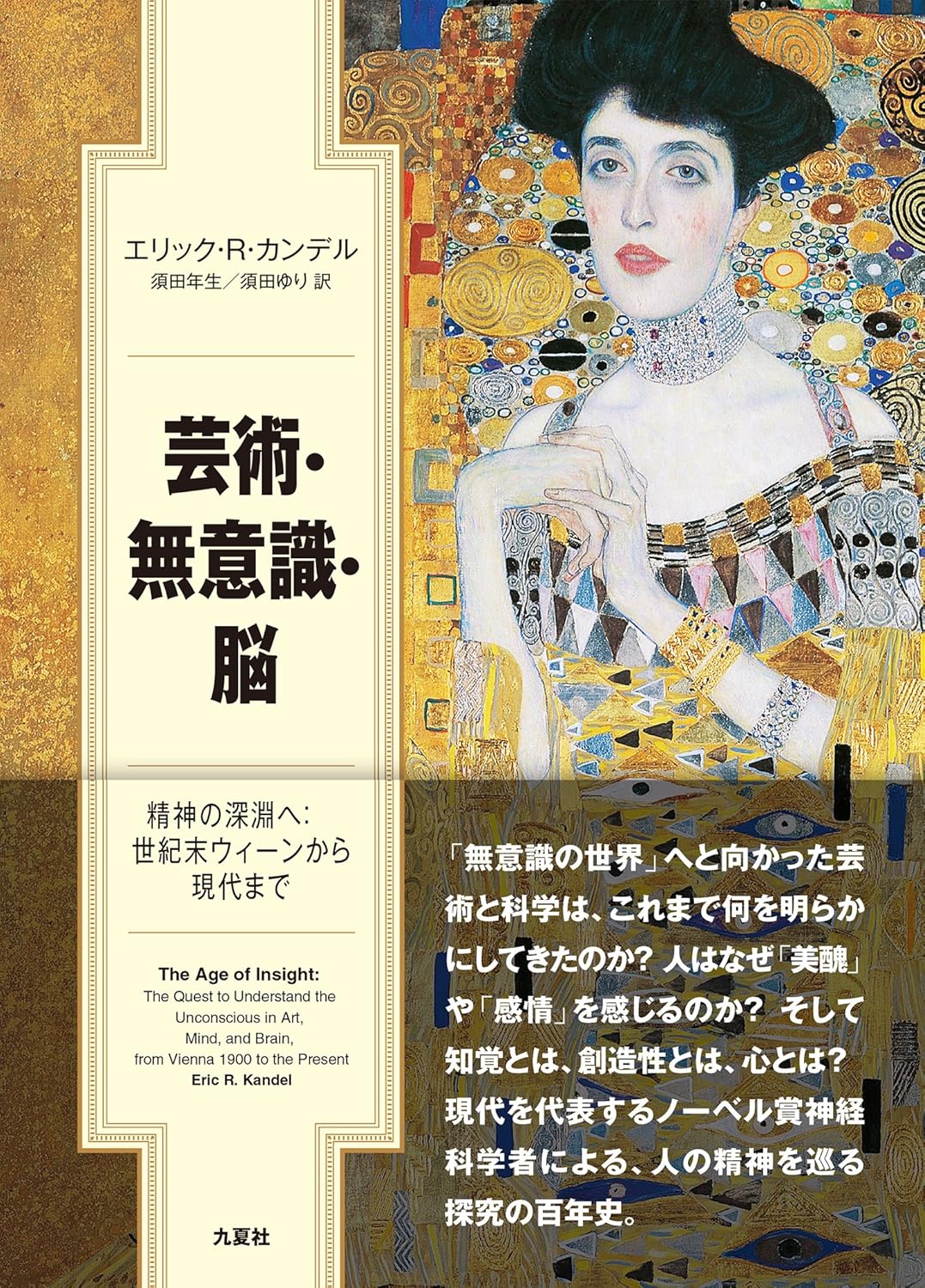

ウィーン出身で、ノーベル賞受賞者の神経科学者のエリック・カンデル博士は、The Age of Insight (邦訳:「芸術・無意識・脳」)は、宮廷の庇護とブルジョワ階級の台頭により、芸術・音楽・文学・科学が活発に発展したこと。

多層的背景のもとに形成された独自の文化的雰囲気を醸し出した「ウィーン精神(Viennese Modernism)」について詳しく書いている。

このウィーン精神の大きな特徴は、知的サークル(ドイツ語で「Kreis(クライス)」)にあった。芸術家・科学者・哲学者・文学者がコーヒーハウスやサロンに集い、専門の垣根を越えて議論を交わしたことで、学問が過度に専門分化するのを防ぎ、横断的かつ創造的に発展することを可能にしたのである。

アインシュタインは、特許庁勤務の時代、哲学科のモーリス・ソロヴェーヌ、数学科のコンラート・ハビヒトとともに「アカデミー・オリンピア」というサークルを結成し、旧帝国の研究者たち(エルンスト・マッハやルードヴィヒ・ボルツマン)の論文を読み議論を重ねたという。これが後の相対性理論への発見につながった。

そして、1905年にアインシュタインは代表となる論文を発表。徐々に科学者に認められるようになり、科学界の世界初のスーパースターになる。

その背景を知りながら、動画に臨んだので、科学とは何か?研究者はどのように営んでいるのか?国家との関係はどうか?なぜ科学はモラルを語ることができないのか?を含め、色々と考えさせられた。

まとめ

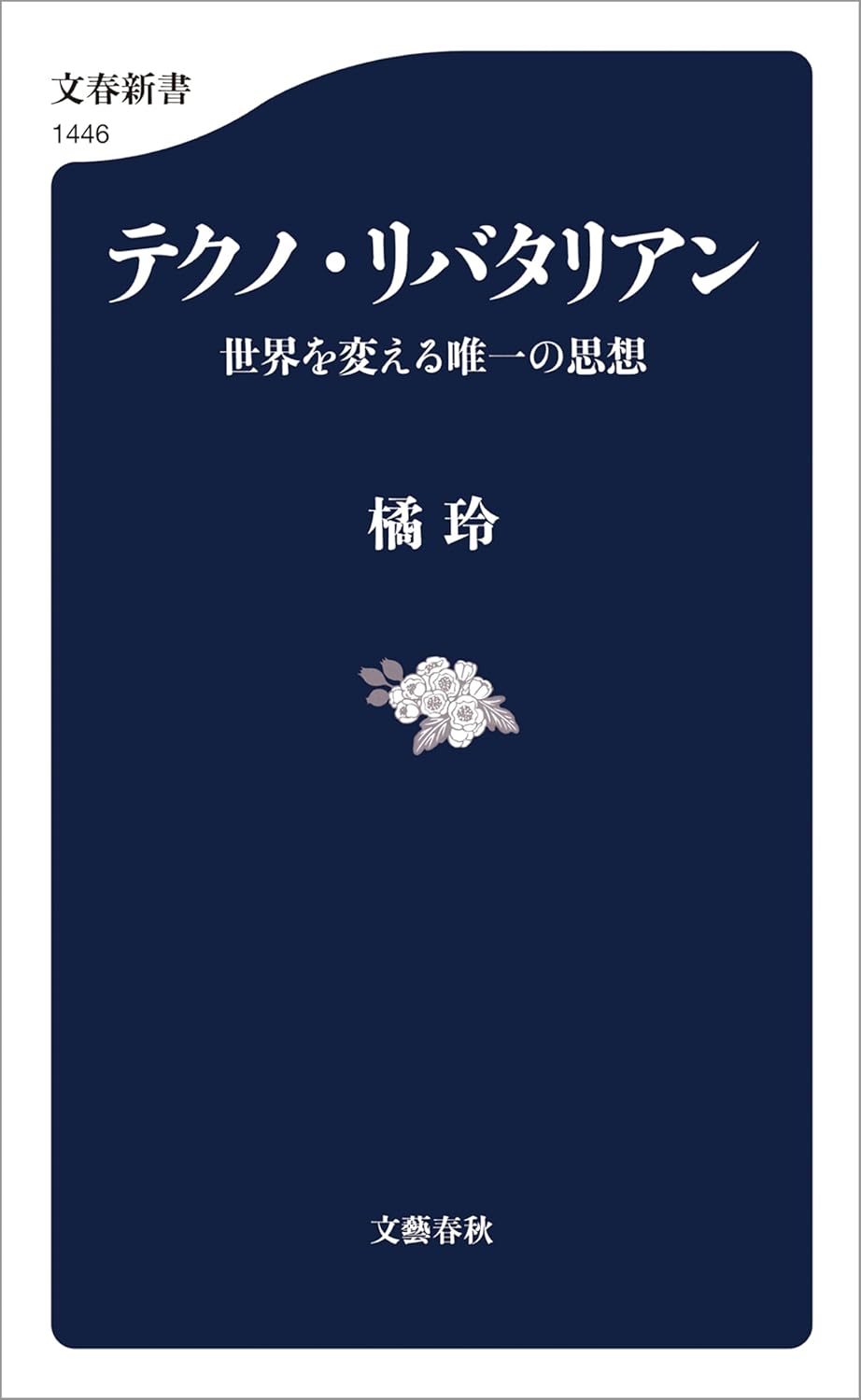

今回、初対面だった安川新一郎さんが主催する講座に参加する方々と今回お会いする機会があり、物理学について真摯にさまざまな意見を述べているのが印象的だった。

継続的に、鑑賞会を開催していくとのこと。日程が合えば、また参加してみたいと思っている。このような素晴らしい企画をしていただいた、和葉さん、安川さん、初対面にも関わらずよくしていただき、感謝しています!