【W#179】2014年7月〜2015年6月──26カ国・65都市をめぐって学んだこと【総括編】

Table of Contents

はじめに

こんにちは!東京・渋谷でロルフィング・セッションと栄養・タロットカウンセリングを提供している大塚英文です。

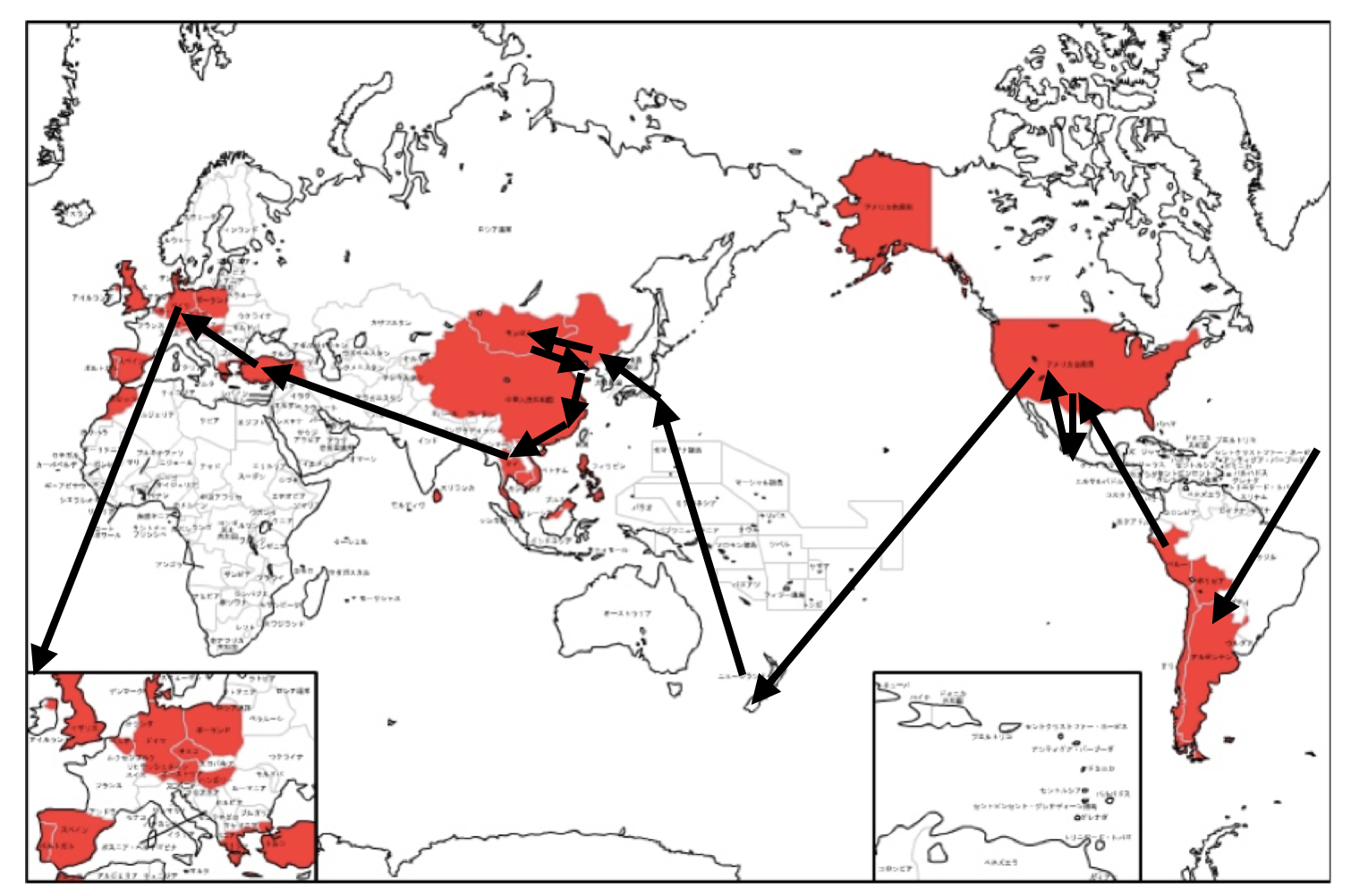

今回は、10年前(2014年7月から2015年6月)までの約1年間にわたって行った「世界一周」の旅についてまとめる。スターアライアンスの世界一周券をベースに、格安航空券・バス・四駆自動車などを組み合わせ、合計26カ国・65都市を訪れた。

- アジア:ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ、スリランカ、マレーシア

- ヨーロッパ:トルコ、ドイツ、ポーランド、スペイン、ポルトガル、ハンガリー、ルーマニア、デンマーク、ベルギー、オーストリア、イギリス

- アフリカ:モロッコ

- 南北アメリカ:チリ、アルゼンチン、ペルー、ボリビア、アメリカ合衆国

旅のきっかけ──「やり尽くした感」と新しい挑戦

2013年頃、スキューバダイビングや茶道、ヨガなど様々な趣味を楽しむ中で、世界一周を経験した数名の話を聞き、「いつか行ってみたい」という思いが少しずつ具体化していった。

そんな中、書道の石川徳仁先生から「世界一周した、面白い人がいるよ」と紹介されたのが横畠文美(あや)さんだった。あやさんの話は実体験に基づいており、説得力があるだけでなく、情熱的で聞く人の心を温かくする。

友人の小日向素子さんが主催する「ココロウタブックラウンジ」で、その世界一周の体験談を聞く機会があった。

あやさんは波瀾万丈な人生を経て、30代前半にパートナーとサンディエゴへ語学留学。帰国後は高齢者に関わる仕事に就き、「人には老いと死がある」ことに気づく。

そして、「今死ぬとしたら後悔することは何だろう?」と自問し、8年前にサンディエゴで出会った人たちを訪ねるために世界一周を決意。

7カ月の旅から得た学びとして、

1)高齢者が明るく元気な地域には、身近な人への優しさと思いやりがあること

2)幸せに年を重ねる共通点として「年齢を言い訳にしない」「自分で選択する」「パートナーを大切にする」こと

3)多くの国を訪れることで比較基準が増え、世界観が広がること

を挙げていた。

その姿勢に大きな刺激を受け、「いつか」ではなく「近い将来、必ず世界一周を実現させる」という思いが強まった。

そして、製薬業界で12年勤め、やりたいことをやり切った2014年春。5月末に退職し、「世界一周しながらロルフィングの基礎トレーニングを受ける」という新たな挑戦に踏み出した。

製薬業界で12年勤め、やりたいことをやり切った2014年春。5月末に退職し、「世界一周しながらロルフィングの基礎トレーニングを受ける」という新たな挑戦を決めた。

世界一周券の手配とルート作り

2014年6月、世界一周券専門の「世界一周堂」に依頼。約2カ月かけてルートを策定した。

企画時に考えた6つのポイント:

- 出発日と期間

- 航空券の種類とクラス

- 出発地・帰着地

- 予算

- 世界一周のテーマ

- 行きたい国と優先順位

ANA加盟のスターアライアンス世界一周券を利用し、途中でバス・レンタカー・格安航空券も組み合わせる柔軟な計画にした。

行きたい国と優先順位

計画する際、まず始めたことは、どの国に行きたいかどうかのリストアップ。行きたいと思うところの各大陸別の優先順位づけを行った。例えば、アジアよりも日本から離れた欧州や南米に向かう、等。飛行機については、世界一周堂さんに相談しながら、世界一周の航空券のルートを決めた。

そこでカバーできない箇所は、LCC(格安航空券)を使用することになった。

今回の旅で知りたいことは、2つあった。

第一に、医療といえば、薬でもって対処する療法が主流。製薬会社に勤めていた頃、薬価を高く取ることや売上を伸ばすことを考えていたのだが、先進国の共通の悩みとして医療費の高騰が挙げられる。

欧米でも日本と同じような問題を抱えていると思うので、西洋医学ではカバーできないこと、あるいは、薬以外のアプローチについては、日本同様、模索していると思う。そこで、代替医療(オステオパシーやボディワーク、アロマセラピー等)どれだけ進んでいるのか?欧州とアメリカで住んで現状を知りたいと考えている。

ボディワークの一つ、ロルファーの資格取得にも繋がるが、いろいろな手法とも出会い、体験したいと思っている。

第二に、スペイン語圏に行って、言語を学ぶこと。南米や中南米は全く行ったことがなく、恐らく自分から進んでいかなければ、仕事でも行かないと思う場所。

せっかくなので、南米と時間があれば中南米に住んでみたいとも考えていた。異文化を知るということは、自分の文化をより深く知るための一つの手段。全く違った世界で自分はどう変化するのか?を楽しみたいというのを想定していた。

実際は、下記のルートで世界一周した。

荷物と出発準備

もっとも悩んだのは荷物をどこまで減らせるかだった。

- バックパック(13kg):夏冬両用の服

- ヨガマット(3kg):旅先での練習用

- リュック(9kg):PC・カメラ・電子機器

- 合計25kg以内

服はMontbellの軽量アウトドアウェアをベースに、重ね着で対応。

参考に、衣服について必要だったもの:

下着・ソックス9日分、長袖シャツ4枚、短袖シャツ4枚、フリース2枚、軽量ダウン1枚、ウィンドブレーカー1枚(夏対応、上・下)、ジーンズとスボン合計で3枚、室内用スボン2枚、運動着2セット、サングラス

旅中の天気は予想するのが難しい。特に寒暖差が激しいところでは、何枚か重ねて着ることで対応するのがベストだった。サングラスはアジアや南米、米国での旅中では必須。このようにして、ヨーロッパの冬(-10℃)から東南アジアの夏(37℃)までカバーできるようにした。

ホテルは2週間先まで予約し、その後は現地で調整することになる。

国境審査から見える「世界の表情」

ドイツ

2015年1月30日、再び日本からドイツ・ミュンヘンへ。デュッセルドルフ経由で運良くANAのBoeing 787の快適な空を楽しみましたが、到着時の国境審査で「滞在期間は?」と聞かれ、少し驚いた。

ドイツ入国時にこうした質問を受けたのは初めてだった。背景にはパリのテロやイスラム国の台頭による警戒強化があったのかもしれません。荷物検査にも米国TSAと同型の最新機材が使われていました。

米国

最も警戒度が高いと感じたのは米国。ESTAでの事前申請(12ドル)のほか、入国カード記入、住所の提示が必須。質問も細かく、入国まで1時間以上かかることもありました。靴やベルトを脱ぐ厳格な検査が行われました。

アジア

- 入国カード必須:モンゴル、中国、タイ、カンボジア、フィリピン

- 不要:マレーシア、ベトナム

カンボジアは特に厳しく、写真と20ドルでVISA申請後、10人近い係員がパスポートを回覧。指紋全指+親指の採取、写真撮影まで行われました。フィリピンでは出国時に550ペソ(約12.25ドル)の出国税が必要だった。

ヨーロッパ

シェンゲン協定内は一度入国すればパスポートチェックなしで国境通過可能。鉄道やバス移動も国内移動のような感覚になった。

南米

アルゼンチン、ボリビア、ペルー、チリの4カ国すべてで入国カードが必要。特にチリは果物や食品持ち込みに厳格で、必ずX線検査を実施しました。一方で滞在理由や期間を聞かれることはほとんどなかった。

国境審査はその国の文化・政治状況を反映しており、「国を見る」もう一つの窓口であると感じることができた。

大陸別・通貨と支払い事情

アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ──3つの大陸を旅して実感したのは、「買い物や食事の精算方法が大陸ごとに異なる」ということ。旅の安心感や行動の自由度は、通貨・支払い手段の準備次第で大きく変化する。

アジア:日本円+現地通貨+クレジットカード

米ドル、日本円、ユーロをある程度持参したが、アジアでは日本円から現地通貨への両替がもっとも効率的で、レートも悪くなかった。CitiBankのキャッシュカードはほとんど使わず、現金は両替で確保。クレジットカード(VISA)が使える場所も多く、現金とカードの併用でスムーズに対応できた。

ヨーロッパ:ユーロ中心、国による現金・カード文化の違い

トルコからドイツに入った際はユーロ現金が主力。理由は、ATMでの日本円→ユーロ換算で5%、両替では20%近い手数料がかかったためだ。最も有利なのはクレジットカードのキャッシング即返済(手数料2%以内)ですが、海外からの振込が必要で手間がかかる。

ドイツは現金主義が根強く、カード使用頻度は低め。一方、英国はほぼどこでもカードが使え、中欧諸国ではユーロから現地通貨への両替で対応可能だった。

南米:ATM引き出し中心、米ドルの威力

南米に入るとカード利用は激減(手数料5%以上が多い)。ボリビア、ペルー、チリではATMで現地通貨を引き出すのが基本。ペルーとボリビアでは米ドル引き出しも可能で、ボリビアは100ドル単位、ペルーは20ドル単位でした。ペルーでは米ドル払いができる店もあり重宝した。

現金持参ならユーロか米ドルが有利。日本円はレートが悪く、例えばペルーでは実勢40円のところ両替では47円。アルゼンチンでは公定レートよりも「ブルーマーケット」(闇レート)のほうが有利で、しかも紙幣が大きいほどレートが良くなるという現象も体験した。

安全のための工夫

- クレジットカード:2枚(紛失時の予備)

- キャッシュカード:2枚(紛失時の予備)

- 米ドル・ユーロ現金の併用

私はカンボジア滞在中にMasterCardを紛失した経験があり、このとき予備カードが役立った。もし、次回世界一周する場合には、アメックスのゴールドを持参することを考えている(紛失した時は、現地に届けてくれるカードのため)。

通貨と支払い手段の確保は、SIMカードによる通信確保と同じくらい重要。安心して旅を続けるための生命線と言える。

旅で得た気づき──価値観の多様性

最も印象的だったのは、国ごとの価値観の違いだった。

- 節約重視(ドイツ、スペイン)

- 通貨不安(アルゼンチン)

- その日を楽しむ(南米諸国)

- 経済発展途上(ベトナム、タイ)

- 医療ツーリズム重視(スリランカ)

- 外資誘致(マレーシア)

自分の「当たり前」は、世界の「当たり前」ではない──それを肌で学部ことができた。

印象に残った街・景色ベスト5

特に印象に残った場所を挙げるとすれば、次の5つになる。

スペイン・バルセロナ

心が落ち着く雰囲気を持つ街。1992年のバルセロナオリンピック以降、観光客に優しい都市づくりが進み、空港から市内まで30分以内でアクセス可能。ホテルでは地図と観光案内が配布され、路線バスも20分おきに運行

カタルーニャ語、スペイン語、英語の案内が整い、アクセスに困らない環境が整っている。

見どころは、ガウディ設計のサグラダ・ファミリア、グエル公園、美術館(ミロ美術館、ピカソ美術館)、そして歴史を感じさせるゴシック地区。サッカーファンにはFCバルセロナの存在も魅力だ。

ベルギー・ゲント

世界遺産に登録されていないのが不思議なほどの美しさ。街の中心には古城「The Castle of the Counts」があり、その周囲を中世の建物が取り囲んでいる。

戦災を免れた歴史的街並みは学生の街としても活気がある。最大の見どころは、ファン・エイク兄弟による「ゲントの祭壇画」。北方ルネサンスの美を知る絶好の場所であり、フィレンツェを思わせる雰囲気も魅力だ。

チリ・トーレス・デル・パイネ国立公園

南半球の最南端近くに位置し、1959年に国立公園として開園。年間約15万人が訪れ、その半数以上が外国人。夏でも気温は16度前後と涼しく、湖や滝の美しさが圧巻。

短期間の滞在だったが、登山も可能で、再訪して時間をかけて山に挑戦したいと思わせる場所だった。

この地域は、アルゼンチン・パタゴニアとして知られているが、ペリト・モレノ氷河へトレッキングも可能。標高0mの位置する氷河は珍しい。

ペルー・マチュピチュ

インカ文明の象徴ともいえる世界遺産がマチュピチュ。天空都市とも呼ばれる遺跡は、実際に訪れるとそのスケールと立地の驚異を体感できる。

トルコ・イスタンブール

東西文明の交差点として歴史的建造物と文化が融合する都市。アヤソフィアやブルーモスク、グランドバザールなど、見どころは尽きない。

まとめ──軽やかに旅するために

世界一周を終えてわかったのは、ほとんどの荷物は不要だということ。目的に必要なものだけを持てば、旅も生活も驚くほど自由になる。これからも「必要最小限」の視点を大切に、軽やかに世界を歩きたいと思う。