【B#176】原子爆弾の開発(マンハッタン計画)から学ぶ〜創造的な組織の作り方

Table of Contents

はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

私は毎年、テーマを決めて集中的に本を読む習慣を持っている。2025年は、量子力学と脳の記憶のメカニズムを中心に手に取って本を読んでいる(詳細は「私の読書の方法〜2024年〜」参照)。

自己実現やスピリチュアルの世界で何かと話題になる量子力学だが、その成果は「原子爆弾」という形で応用されたことは意外と知られていないのではないかと思う。

今回は米軍の極秘プロジェクトの「マンハッタン計画」によってどのように「原子爆弾」が誕生したのか?プロジェクトの成功を導いたのは、創造的な組織の作り方との関わりが深い。参考に、2024年3月29日には、マンハッタン計画を主題とした映画「オッペンハイマー(Oppenheimer)」が公開された。

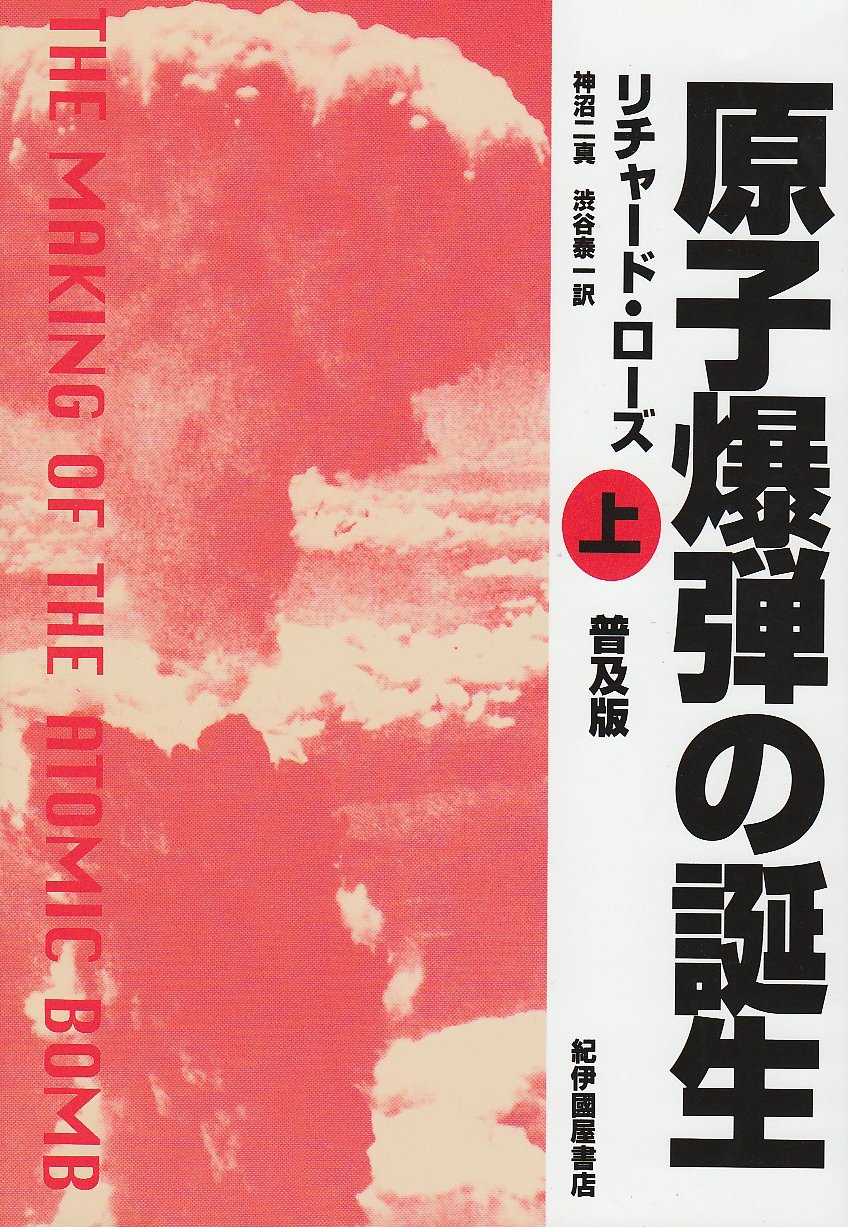

そこで、リチャード・ローズの「原子爆弾の誕生」と山田克哉さんの「原子爆弾・その理論と歴史」を参考にしつつまとめたい。

マンハッタン計画とは?

マンハッタン計画は、第二次世界大戦中に米国陸軍が主導した原子爆弾開発プロジェクト。1942年から1945年にかけて進められた。1945年8月に広島と長崎に使われたが、個人的にはこの計画から学ぶことが多いと考えている。

マンハッタン計画には、理論物理学、実験物理学、工学、化学など、多様な分野の科学者や技術者が結集し、膨大な資金と国家の支援のもとで進行した。

予算と人員は以下の通り。尚、関わっていた科学者の平均年齢は26歳とも言われている。

- 予算: 約20億ドル(当時の価値、現在の価値に換算すると数百億ドル規模)

- 参加人数: 約130,000人(科学者、技術者、労働者を含む)

創造性を発揮する組織〜異なる専門分野を統合・課題解決へ

原子爆弾の開発は、単なる軍事プロジェクトではなく、創造性と組織力が極限まで発揮された科学技術の大規模な実験としても知られている。

様々な研究者との間の学際的な協力

マンハッタン計画には、ロバート・オッペンハイマー(Robert Oppenheimer)を中心に、理論物理学者、実験物理学者、化学者、エンジニアが集結した。異なる専門分野の知識を統合し、複雑な課題に対処することが求められた。

特に物理学者の役割が重要で、以下のメンバーが大きな役割を果たした。

- オッペンハイマーは、異なる分野の科学者をつなぎ、アイデアをまとめ上げる能力に長けていた。

- リチャード・ファインマン(Richard Feynman)は、独自の数学的センスで問題解決に貢献した。

- ハンス・ベーテ(Hans Bethe)は、爆縮理論の発展に寄与し、計算の精度を高めた。

- ジョン・フォン・ノイマン(John Von Neumann)は、爆縮レンズの設計において数学的な理論を提供し、最適な形状を決定するのに貢献した。

- エドワード・テラー(Edward Teller)は、水素爆弾(テルラー・ウラム設計)の理論を後に発展させるが、マンハッタン計画でも爆縮に関する理論的貢献を行った。

- エンリコ・フェルミ(Enrico Fermi)は、世界初の核反応実験(シカゴ・パイル1)を成功させ、核分裂の連鎖反応を制御する方法を確立した。

- レオ・シラード(Leo Szilard)は、アルバート・アインシュタインとともにルーズベルト大統領に原爆開発の重要性を警告した人物であり、ウランの臨界質量や連鎖反応の研究にも貢献した。

トップダウンとボトムアップの融合

オッペンハイマーの指導のもと、科学者たちは自由に議論し、アイデアを交換できる環境が整えられていた。一方で、米軍と政府の管理による厳格な指揮系統が並存し、効率的な決定が行われた。

米軍の方は、レズリー・グローヴス(Leslie Groves)将軍の指導により、プロジェクト全体の進行が軍の管理下で厳密に監督され、計画の遅延を防ぐことができた。

極限状態での問題解決能力

予測不可能な技術的課題に直面する中で、研究者たちは試行錯誤を繰り返しながら新たな手法を開発した。たとえば、プルトニウムの臨界問題に対しては、急速圧縮を利用する爆縮レンズの発明が行われた。ウランの精製を開発していく過程で「テフロン」が開発された等。

物理的・精神的な閉鎖環境

ロスアラモス研究所は外部との接触が制限され、研究者たちは一つの目標に集中することが求められた。これにより、科学的な創造性を最大限に発揮しつつ、機密保持も維持された。

前例のない産業規模の生産能力

マンハッタン計画の最も驚異的な側面の一つは、理論から大規模生産までの過程を短期間で実現した産業的能力にある。

- オークリッジのウラン濃縮施設: テネシー州オークリッジに建設された施設は、当時の米国の電力消費量の約10%を使用する巨大な工場群となった。以下の3つの方法が並行して開発が進められる。

- ガス拡散法: K-25工場は、当時世界最大の建物の一つとなり、数千の拡散段階を経てウラン235を濃縮した。

- 電磁分離法: Y-12工場では、巨大な電磁石(カルトロン)を使用して同位体を分離し、莫大な量の銅が必要とされた(銅不足のため、財務省から銀が借用された)。

- 熱拡散法: S-50工場では、液体六フッ化ウランを熱勾配にさらし、同位体を分離する革新的方法が採用された。

- ハンフォードのプルトニウム生産施設: ワシントン州ハンフォードには、わずか18ヶ月で3基の原子炉と化学分離施設が建設された。

- 世界初の大規模原子炉(B、D、F原子炉)が建設され、ウランからプルトニウムを生産した。

- 高放射性物質を扱うための遠隔操作システムが開発された。

- 当時としては前例のない廃棄物処理システムが構築された。

これらの施設は、科学的理論を実用的な生産システムへと転換する組織的能力の象徴であり、通常であれば数十年かかるはずの工業化プロセスがわずか数年で実現された。米国の生産能力の凄まじさを感じさせる。

ドイツの原爆開発の失敗との比較

アメリカのマンハッタン計画と対照的に、ナチス・ドイツの原子爆弾開発は成功しなかった。要因として、以下の点が挙げられている。

組織の分裂とリーダーシップの欠如

- マンハッタン計画では、オッペンハイマーが科学者たちを統率し、軍と協力しながら効率的な研究体制を築いた。

- 一方、ドイツではヴェルナー・ハイゼンベルク(Werner Heisenberg)らが研究を進めたが、統一された指揮系統がなく、研究が分散していた。

優れた科学者の存在があったにもかかわらず、開発の失敗

- ドイツにはハイゼンベルク、カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー(Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker)、オート・ハーン(Otto Hahn)、フリッツ・シュトラスマン(Fritz Strassmann)、リーゼ・マイトナー(Lise Meitner)など世界的に著名な科学者が揃っていた。

- ハーンとシュトラスマンは1938年にウランの核分裂を発見、マイトナーは、核分裂の理論を確立。原子爆弾開発の理論的基盤となった。

- 残念なことに、ドイツの研究は一貫性がなく、国家の支援が不十分だった。

- ナチスの反ユダヤ政策により、多くの有能な科学者(アインシュタイン、シラード、フェルミなど)が国外に流出し、マンハッタン計画に参加した。

資源とインフラの不足

- アメリカは莫大な予算と人材を投入し、大規模なウラン濃縮施設やプルトニウム生産施設を建設した。

- ドイツは戦況の悪化により資源が不足し、必要な大規模施設を建設する余裕がなかった。

- ドイツの原爆計画の予算: 約200万ライヒスマルク(当時の米ドル換算で約70万ドル程度)

- 参加人数: 数百人規模の研究者・技術者

- ドイツは実験室規模の小さなウラン濃縮実験に留まり、アメリカのような産業規模の施設を構築ができなかった。

政治的影響と軍の関心の低さ

- アメリカではルーズベルト政権が原爆開発を最重要課題の一つとし、全力で支援した。

- 一方、ナチス・ドイツではヒトラーや軍部が原爆の開発に対して積極的でなく、戦争の他の面に重点を置いていた。

まとめ

マンハッタン計画は、科学者が創造性を発揮する環境がいかに組織するか?が重要であるという実例の一つとなった。対照的に、ドイツの原爆開発は組織的な非効率性や政治的支援の欠如により停滞。

米国の計画が約20億ドルと13万人規模の国家的プロジェクトであったのに対し、ドイツはわずか数百人の科学者と限られた予算で行われ、成功には至らなかった。

マンハッタン計画の真の偉業は、単に原子爆弾を理論的に設計したことではなく、それを大規模に生産するための産業基盤を一から創り上げたことにある。

オークリッジとハンフォードの施設は、科学と工学と産業組織の力を組み合わせ、前例のない速さで実用的な成果を生み出した例として、今日でも組織的創造性の象徴となっている。

この比較からも、創造性を発揮する組織の在り方が技術革新の成否を左右。理論的知識だけでなく、それを実用化するための産業能力と組織力の重要性が浮き彫りになっている。

少しでも、この投稿が役立つことを願っています。