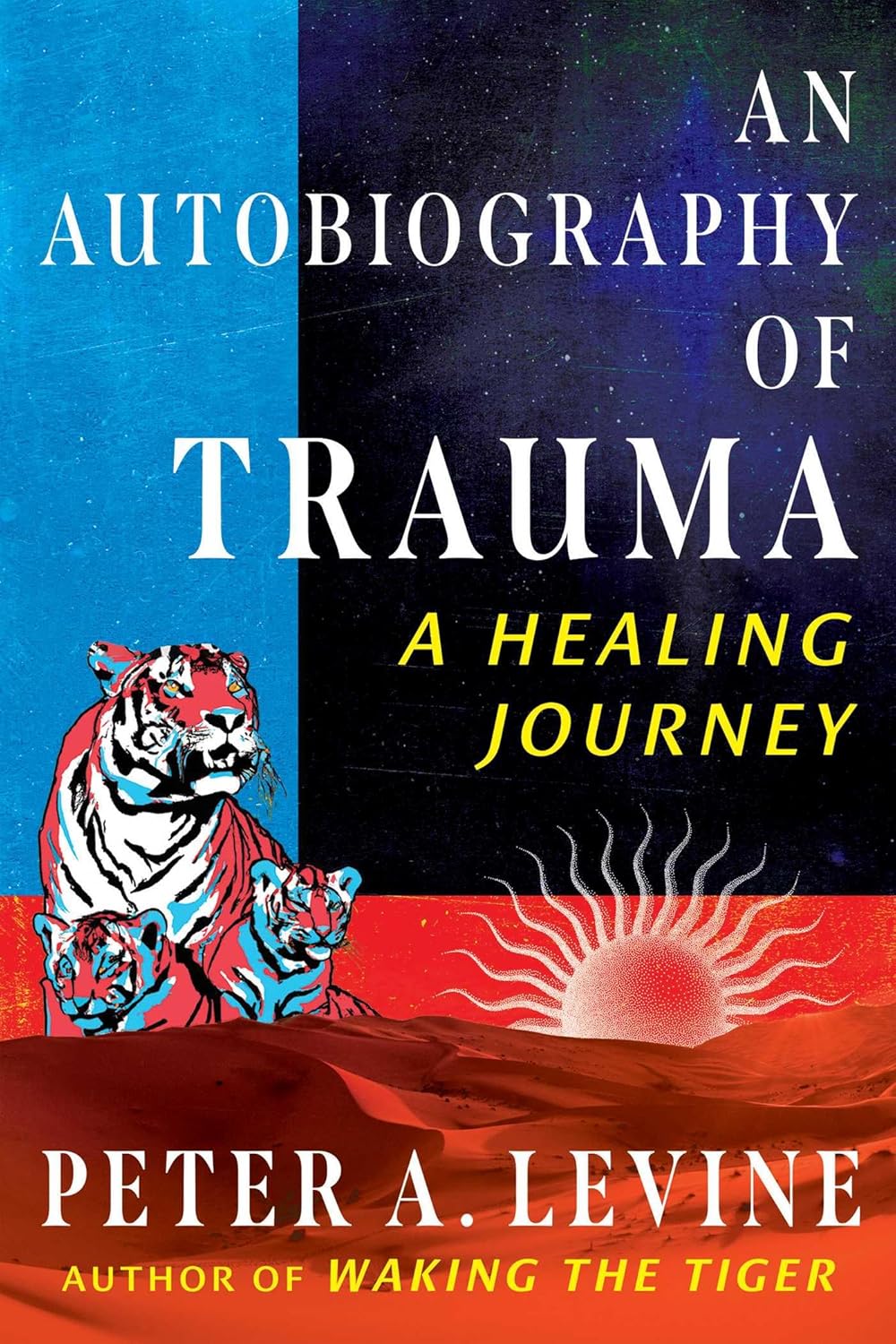

【B#206】身体とトラウマを一体化させるSEワークをどのように開発したか?──Peter Levine自伝『Autobiography of Trauma』を読む

Table of Contents

はじめに

こんにちは、渋谷でロルフィングと脳科学ベースの講座・セッションを提供している大塚英文です。

今回は、ピーター・ラヴィーン(Peter A. Levine)の自伝『An Autobiography of Trauma』を読み終わり、感銘を受けたのでご紹介したい。

ラヴィーンは、「ソマティック・エクスペリエンシング(Somatic Experiencing、SE)」の創始者として有名だが、自らの人生、特にトラウマとの関わりを赤裸々に綴ったのが、今回初めて。身体と心、そして社会の中で、彼はいかにしてSEの手法を見出してきたのか?追体験すると色々と見えてくるのではないかと感じている。

幼少期──ユダヤ社会、父の怒り、そして暴力団の影

ラヴィーンは、第二次世界大戦後のアメリカにおけるユダヤ系移民社会で育った。彼の家庭は宗教的でありながら、家庭内には抑圧や暴力が潜んでいた。特に、父親の怒りは暴力的で、しばしばラヴィーンに恐怖を与えた。

衝撃的なエピソードとして、父が地元の暴力団に脅されたことを紹介している。ある晩、父の経営する店に暴力団関係者が現れ、保護料を要求。拒んだ父は数日後に殴打され、店も荒らされたという。

この事件は、幼いピーターに「力のない者が脅かされ、傷つく」という深い印象を残し、その後の「安全」と「回復」に対する強い欲求につながっていく。

内なる感覚と“癒し”の芽生え

ラヴィーンにとって、救いとなったのは自然とのふれあいであった。公園、動物、空の色──静けさの中で彼は“安心”を感じ、自らの感覚に注意を向けることの大切さを無意識に学んでいた。

この“感覚に戻る”という態度は、後にSensory Awarenessやロルフィングなどのボディワークと出会うことで、治癒の技法として明確な形を取っていく。

意識の扉を開く──幻覚剤体験とシャーマニズム

大学時代、彼は幻覚剤(LSDなど)の使用を通して、身体と意識の分離、そして再統合を体験する。これらの体験は時に恐ろしく、時に啓示的であり、「身体に戻ることが癒しの第一歩である」という直観的理解を深めていった。

また、メキシコやネイティブ・アメリカンのシャーマンたちとの出会いも決定的であった。彼らは“震え”“涙”“揺らぎ”を、身体が自然に解放されるプロセスとして尊重していた。この伝統的な知恵は、後のSEにおける「ディスチャージ(解放反応)」の理論的支柱となっていく。

4人の女性、4人の男性──学びと導きの出会い

女性たちからの学び──身体への感受性と“存在”のアート

Charlotte Selver(シャーロット・セルヴァー)

“今この瞬間にいる”という感覚──それをPeter Levineに初めて本当の意味で教えたのが、Sensory Awarenessの創始者シャーロット・セルヴァーである。

彼女は「何かをする前に、まず感じること」という原則を徹底し、五感と身体感覚を通して“生きている身体”とつながる技法を指導。ラヴィーンは、彼女の前でただ椅子に座って呼吸に耳を傾けることの深さに衝撃を受けたという。この出会いは、SEにおける「今ここ」の感覚(present moment awareness)の核となった。

Judyth Weaver(ジュディス・ウィーバー)

セルヴァーの弟子であり、ロルファーでもあるジュディス・ウィーバーからは、「タッチの質」と「セラピューティックな空間の取り方」を学んだ。

彼女の触れ方は、あくまで繊細で非侵襲的でありながら、深くクライアントの存在に関与していた。ラヴィーンは、彼女のタッチを通して、「セラピーとは介入ではなく、共鳴である」という態度を体感的に理解するに至った。

Mira Rothenberg(ミラ・ローゼンバーグ)

ユダヤ系の臨床心理士であり、重度の自閉症児との実践に長年携わったミラ・ローゼンバーグは、「治療とは行動を変えることではなく、安全な関係性を築くことである」という信念を持っていた。

ラヴィーンは彼女の下で働く中で、感覚刺激が過敏な子どもたちに対して、いかに“予測可能性”と“安全領域”を作るかが重要かを学んだ。SEにおける「リソースの確保」「フレームの設定」は、まさにこの実践から派生している。

Ida Rolf(アイダ・ロルフ)

身体構造の統合を探求したロルフィングの創始者、アイダ・ロルフとの出会いは、ラヴィーンにとって画期的であったという。彼女は「重力との関係性」を身体の統合基準とし、人間の“姿勢”を単なる外見ではなく、精神状態や意識の表現と捉えていた。

ラヴィーンは、彼女から“見る”ということの深さ──表層ではなく、テンションやライン、流れとして身体を観察する目を学んだ。この視点は、SEにおける“シグナルを読む力”と“構造の変容を見る力”の基盤となった。

男性たちとの出会い──科学と身体をつなぐ思考の架橋

Aharon Katchalsky(アハロン・カッチャルスキー)

イスラエルの生物物理学者であり、非平衡熱力学を身体に応用した先駆者。ラヴィーンは、彼の理論を通じて、「生命は恒常性ではなく、ダイナミックな平衡(dynamic equilibrium)によって維持される」という視点を得た。この洞察は、SEにおける“自己調整力”や“揺らぎの知性”の理論的裏付けとして機能している。

Ilya Prigogine(イリヤ・プリゴジン)

ノーベル賞を受賞した物理化学者であり「散逸構造理論」の創始者。彼は「秩序は混沌の中から生まれる」という理論を提唱した。ラヴィーンはこの視点から、トラウマの回復過程における“危機”や“崩壊”を、単なる後退ではなく、新しい統合の可能性と捉えるようになった。

SEの“漸進的な解体と再統合”という考えは、まさにこのプリゴジン理論に通じている。

René Thom(ルネ・トム)

フランスの数学者であり、カタストロフ理論の提唱者。彼の理論では、システムはある閾値を超えると、予測不能な変化(質的転換)を起こす。ラヴィーンは、この非連続的な変化の概念を、トラウマの“リリース”や“気づきの飛躍”に重ね合わせた。

セッション中に起こる“涙”や“震え”“呼吸の変化”などは、この閾値を超える瞬間のサインとして理解される。

Thomas Hanna(トーマス・ハンナ)

ソマティクス(somatics)という概念を提唱した哲学者・身体教育者。彼は「身体の盲点を教育によって再学習する」ことの意義を説いた。ラヴィーンは彼から、“無意識のパターンに光を当てる”というボディワークの知恵を学び、それをSEの「フェルトセンス(felt sense)」や「オリエンティング」の実践に取り入れている。

これらの出会いは、単なる知識の習得ではなく、“生き方”そのものへの問い直しでもあった。ラヴィーンの人生は、身体に耳を傾け、科学と感性をつなぎながら、トラウマという時空を超えた傷と向き合い続けてきた過程である。その豊かな学びの網の目が、Somatic Experiencingの根幹を形づくっているのである。

Somatic Experiencing(SE)に至る道

ラヴィーンは、こうした身体感覚の探求と生理学的理解を統合し、SEの構築へと向かっていく。特に、動物の「捕食→フリーズ→解放」という反応を人間のトラウマ回復に応用したことが革新的であった。

ラヴィーンによるSEは、決して一夜にして生まれた療法ではなかった。そこには、動物行動への観察眼、自身の深い身体体験、臨床での鋭敏な感受性、そして神経生理学への深い理解がベースとなっている。以下では、SEがどのように誕生したのか、その道のりを4つのフェーズに分けて紹介する。

動物の行動観察からの気づき

「野生動物はトラウマを残さない──なぜ人間は苦しむのか?」

この疑問こそが、ラヴィーンの旅の出発点である。ある日、彼はドキュメンタリー映像で、ガゼルがライオンに追われた直後の行動を目にした。ライオンの追跡を間一髪で逃れたガゼルは、安全が確保されると、その場で激しく身体を震わせ始めた。しばらくすると、まるで何事もなかったかのように歩き出していった。

ラヴィーンはここに重大なヒントを見出す。「動物は“トラウマ反応”を自然に身体を通して放出している。人間は、それを途中で抑え込んでしまうのではないか?」

この“震え”は、自律神経系、特に交感神経で溜め込まれたエネルギーを解放し、身体の均衡を回復するための自然な生理反応であることが、後の研究で裏付けられていく。SEはここから、「身体を通してトラウマを解放する」という発想を出発点とする。

自らの身体体験からの洞察

「凍りついた身体、解き放たれる感情」

ラヴィーンの理論は、単なる観察や知識から生まれたのではない。彼自身が、事故による身体の“凍りつき”と、幻覚剤体験による内面への旅を経て、身体と感情の連動を深く実感した。

ある交通事故後、ラヴィーンは衝突の瞬間を“スローモーション”のように感じ、身体が硬直し、時間感覚が歪むという典型的なトラウマ的フリーズ反応(凍りつき)を経験した。その後、自身の身体に意識を向けることで、少しずつ“震え”や“感覚の回復”が起こり、ようやく恐怖の記憶が解けていく感覚を得た。

また、幻覚剤の影響下で体験した「身体の内側からのエネルギーの放出」「感情の奔流」「空間との一体感」は、トラウマ解放における身体知の重要性を直感的に示していた。こうした体験は、SEにおける“フェルトセンス(felt sense)”や“オリエンティング”といった技法に深く関係している。

初期の臨床実践──クライアントの身体から学ぶ

「言葉を超えた“身体の語り”を聴く」

ラヴィーンが最初にSEの原型を臨床に応用したのは、慢性痛やパニック発作に苦しむクライアントへの対応だった。彼は、伝統的な言語中心の心理療法では変化が乏しいケースにおいて、身体の微細な反応──呼吸、筋肉の緊張、皮膚の色の変化、目線の動きなど──に細心の注意を向けた。

ある女性クライアントが、襲われた記憶を語る際に急に声が詰まり、身体が硬直する瞬間をとらえたLevineは、「そのとき、あなたの身体はどんなふうに感じていますか?」と問いかける。

彼女が「首が重い」「胸がドキドキする」と語ると、それに合わせて身体を支えるような呼吸や微細な動き、意識の誘導を行い、やがて深い震えとともに涙が溢れた。その瞬間、彼女の顔つきは明らかに変わり、“生気”が戻っていたという。

このような非言語的アプローチによる深い解放を目の当たりにしたラヴィーンは、「トラウマの癒しは身体との対話から生まれる」という確信を持つに至った。

学術的裏付けとSEの体系化

「神経系、ホルモン系、免疫系──ストレスの全身的な影響を統合する」

SEは決して“直感”や“代替療法”にとどまるものではない。Levineは、自らの体験と臨床実践を、神経科学、生理学、心理学の最先端の知見と照らし合わせながら理論化していった。

特に以下の点が重要である:

- ポリヴェーガル理論(Stephen Porges):副交感神経系の中でも“腹側迷走神経”と“背側迷走神経”という異なる役割を持つ経路が存在し、トラウマ時には背側迷走神経優位となり、フリーズや乖離が起こるという知見は、SEの技法に大きな影響を与えている。

- HPA軸とホルモン系:ストレスが視床下部-下垂体-副腎軸(HPA axis)に作用し、コルチゾールなどのホルモンを通じて、全身の生理機能に長期的影響を及ぼす。この過程が、慢性疲労や自己免疫疾患、消化障害などを引き起こす可能性があることも明らかになっている。

- 免疫系との連動:慢性ストレスは炎症性サイトカインを介して免疫機能を過剰または抑制的に変化させ、うつ病や心疾患との関連性も指摘されている。

ラヴィーンは、これらの生物学的モデルと身体の主観的体験とを繋ぐことで、**「身体に安全を取り戻す」=「神経系の再調整」**というSEの理論を完成させた。

SEの本質──“震え”と“回復”の知恵

SEでは、トラウマを「語る」のではなく、「身体で感じ直す」ことが求められる。そして、それが十分に安全な場で行われたとき、呼吸が深まり、筋肉が緩み、涙が流れる──それが、解放のサインである。

ラヴィーンはこう述べている。

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathic witness.”

「トラウマとは、出来事そのものではなく、共感的な証人の不在の中で私たちの内側に残るものだ。」

おわりに──“私たちの身体は、癒す力を知っている”

『Autobiography of Trauma』は、ラヴィーンという一人の探究者が、「身体の声に耳を澄ませる」ことで、いかにしてトラウマと生き、そこから新しい知恵を生み出してきたかを描いた記録である。

トラウマは、終わりではない。身体は、感じることで、ゆっくりと回復する力を取り戻す。大切なのは、急がないこと。そして、信頼すること。自分の中に、癒しの地図が眠っていることを。

“I did not study trauma. Trauma studied me.”

「私はトラウマを研究したのではない。トラウマが私を通して自らを学んだのだ。」

いずれ邦訳が出ると思うが、SEの実践者、トラウマにご興味を持っている方、ぜひチェックしていただきたい一冊だ。