【B#173】量子力学の発展〜創造的な組織の作り方〜コペンハーゲン精神、ゼミナール

Table of Contents

はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

私は毎年、テーマを決めて集中的に本を読む習慣を持っている。2025年は、量子力学と脳の記憶のメカニズムを中心に手に取って本を読んでいる(詳細は「私の読書の方法〜2024年〜」参照)。

今回は、量子力学の発展において「創造的な組織」作りが学問に与えた影響について、ヨーロッパでの発展、特にコペンハーゲン精神とゼミナールをキーワードに紹介したい。

量子力学はどのようにして生まれたのか?〜創造的な組織を作る

今回、量子力学の本を読み始めると、気になったことが出てきた。1925年に完成した量子力学は、2025年で100周年を迎える。驚いたことに、量子力学を開発したメンバーの平均年齢をChatGPTに計算させたところ、32.1歳だったのだ。主要な物理学者と1925年時点での年齢を調べると、以下の通りになる。

ヴェルナー・ハイゼンベルク (Werner Heisenberg) – 23歳

エルヴィン・シュレーディンガー (Erwin Schrödinger) – 38歳

パウル・ディラック (Paul Dirac) – 23歳

ニールス・ボーア (Niels Bohr) – 40歳

マックス・ボルン (Max Born) – 43歳

ヴォルフガング・パウリ (Wolfgang Pauli) – 25歳

ルイ・ド・ブロイ (Louis de Broglie) – 33歳

第一次世界大戦による戦死者が多かったため、研究機関で若い人がすぐに教授になれたという環境があったものの、どのような環境で量子力学が生まれたのか?創造性を発揮する組織を考えていく上で、気づきは多いのではないかと思う。

これを調べていく過程で、マンジット・クマール著「量子革命: アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突」とウェルナー・ハイゼンベルグの「部分と全体〜私の生涯の偉大な出会いと対話」の2冊の本と出会う。そこで、この2冊を参考にしつつ、どのような環境で量子力学が生まれたのか?考えてみたい。

コペンハーゲン精神とは何か?

量子力学の発展には、「コペンハーゲン精神」というキーワードが欠かせない。量子力学の創始者の一人、ニールス・ボーアが所長を務めるコペンハーゲンのニールズ・ボーア研究所(理論物理学研究所)には、理創造的な議論と自由な思考の文化が育まれたという。この精神のことを「コペンハーゲン精神」と呼ぶ。

コペンハーゲン精神は、以下の3つの特徴にまとめることができる。

自由な議論と創造性

- 研究所では、年齢や立場に関係なく、研究者たちが自由に議論し、新しい理論を提案し合える雰囲気があった。

- ハイゼンベルク、パウリ、ディラックなどの若手研究者が集まることで、創造的な新しい量子力学の理論が発展した。

- 1927年の「不確定性原理」は、ハイゼンベルクがボーアとの対話を通じてアイデアを洗練させていったもので、ハイゼンベルグの「部分と全体」にその詳細が紹介されている。

- 上記の本には、毎日のように行われた物理学と哲学についての長時間の議論が描写されています。ボーアは考えを明確にするために何時間も歩きながら話し合うことを好み、しばしば深夜まで議論が続いたことを紹介している。

直観と数学の融合

- ボーアは「相補性の原理」を提唱し、物理現象を一つの視点からではなく、相補的な視点(波動と粒子の二重性など)で理解すべきだと考えていた。

- 物理学における創造的なアプローチの一つの例であり、機械的な計算だけでなく、哲学的な直観も重視する文化を促すものだった。

- ボーアのメンターに当たる、J.J.トムソン(Sir Joseph John Thomson)やアーネスト・ラザフォード(Ernest Rutherford)のそれぞれの研究室で培った、「実験と理論の融合」という伝統を受け継いでいる。

国際的な交流〜ゼミナール制度と査読制度

- ボーアの研究所では、世界中の各地から物理学者が集まり、ゼミナールの場で議論を交わした。

- ゼミナール(Seminar)とは、研究機関において、科学者や学生が議論を交わしながら知識を深める場だが、量子力学の発展においては、討論の場が極めて重要だった。

- 興味深いのは、現代の論文を発表する際に、専門家によって「個別に論文を審査する」という査読制度よりも、研究者同士がゼミナール的な議論を通じて理論を発展・評価したことだ。

特に興味深いのは3つ目のゼミナール制度だ。

ゼミナールという制度

ゼミナール制度によって量子力学がどのように発展してきたのか?当時の3大拠点である、コペンハーゲン(ニールズ・ボーア)、ゲッティンゲン大学(マックス・ボルン)、ミュンヘン大学(アーノルド・ゾンマーフェルト)を例に紹介したい。

ニールズ・ボーア・研究所(コペンハーゲン精神)〜自由闊達な議論と創造的対立

ハイゼンベルグの「部分と全体」には、ボーアの研究所でのゼミナールについて詳細についてシェア。形式的な講義というよりも、活発な対話と批判的議論の場を提供。コペンハーゲン精神が十分に発揮される。

若い研究者たちは、最新の発見や理論について自由に発言し、ボーアのような重鎮もその考えを厳しく検証させることを受け入れる土壌があったという。

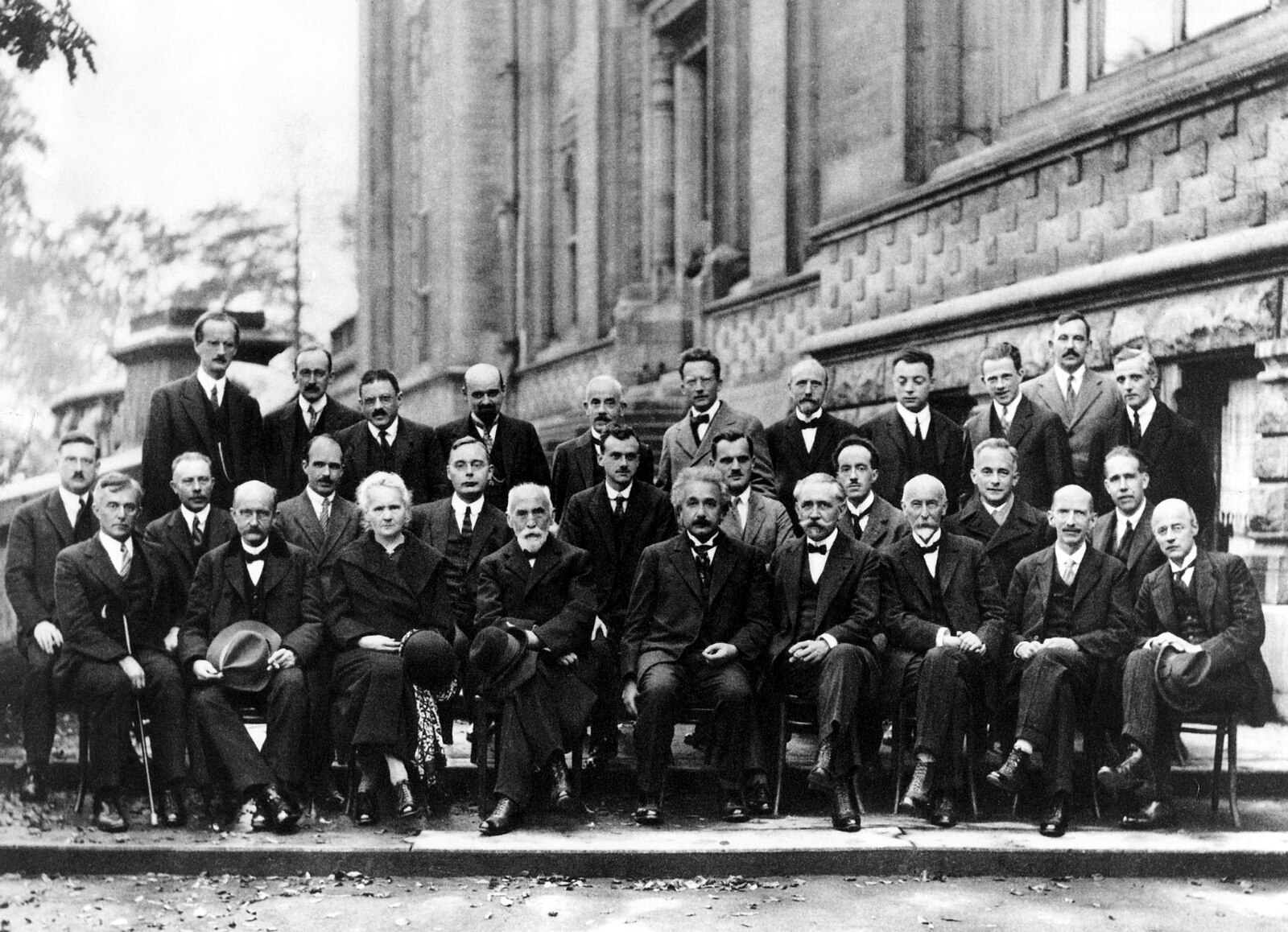

現に、1927年のソルベー会議では、コペンハーゲン文化の結晶が現れている。ボーアは、量子力学を「確率論的な理論」として考え、アインシュタインの「神はサイコロを振らない」という決定論的な考えと真っ向から対した会議として有名。

ボーアと若い研究者たちとの対話を通じて、科学の発展に必要な「創造的対立」が生まれ、量子力学を発展させる上で重要な役割を果たした。

ボーアのゼミナールでは、一人の天才による突破口ではなく、集団的な知性が重視された。ハイゼンベルグは、アイデアが提案され、批判され、改良され、時には完全に否定されるプロセスを通じて量子力学の概念が徐々に形作られていった様子を「部分と全体」に描いている。

しかも、専門の物理学以外にも、哲学、言語学、認識論にまたがる学際的な性格を持っていたらしく、量子現象を古典的な言語でどのように記述するかという問題について、多くの議論が行われたそうだ。

マックス・ボルン・ゲッティンゲン大学〜数学的・形式的なアプローチ

ゲッティンゲン大学のボルンは、数学者としての訓練を受けていた。そのため、数学的厳密性と形式主義が重視。ハイゼンベルグの行列力学の発展など、量子力学の数学的側面の多くがここから生まれた。

1920年代初めのゲッティンゲン大学は、ヒルベルト、クライン、ミンコフスキーといった著名な数学者の伝統を持っていたため、この数学的環境を物理学に応用する橋渡し的役割を果たした。

ボルンは特に、若い研究者たちとの共同研究を奨励。ハイゼンベルグ、ヨルダン、パウリなどとの共同研究が行われ、行列力学の基礎的論文の多くがこの協力関係から生まれた。

ゲッティンゲン大学では、新しいアイデアを自由に提案し議論できる雰囲気がありました。ハイゼンベルグはここで不確定性原理に関する重要な気づきを得ている。

アーノルド・ゾンマーフェルト・ミュンヘン大学〜問題解決のアプローチ

ゾンマーフェルトのゼミナールは、厳格な訓練と具体的な問題解決に焦点を当てていた。学生たちは原子スペクトルなどの実際の物理問題に取り組むことで物理的直感を養っていく。

ゾンマーフェルトの研究室は、「理論物理学の苗床」と呼ばれるほど多くの優れた物理学者を輩出。パウリ、ハイゼンベルグ、デバイ、ベーテなど、後にノーベル賞を受賞することになる多くの物理学者がここで訓練を受けている。

ゾンマーフェルトは『原子構造とスペクトル線』という影響力のある教科書を執筆。体系的な教育が行われた。この教科書は多くの若い物理学者の「バイブル」として愛読されている。

ミュンヘンでは理論と実験の連携が重視され、理論的予測と実験結果の比較検証が頻繁に行われたそうだ。

共通していること

ゼミナールの特徴として、共通しているのは、

1)若い才能の育成と国際的な研究者の受け入れ

2)量子理論に対する先進的な取り組み

3)自由な学術的議論の奨励

が挙げられる。

まとめ

今回は、量子力学の発展において「創造的な組織」作りが学問に与えた影響について、コペンハーゲン精神、ゼミナールの二つのキーワードを使って説明した。

少しでもこの投稿が役立つことを願っています。