【P#81】ADHDの診断基準、アデロール、リタリン、コンサータ、認知行動療法〜刺激薬の歴史②

Table of Contents

はじめに

東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。

ブログでは、3回に分けてADHD(Attention Deficit and Hyperactive Disorder、注意欠陥、多動性疾患)について取り上げている。第1回は、ADHDで使用される「精神刺激薬」の歴史、第2回目は、ADHDの診断の歴史、第3回は、ADHD患者の脳の中で何が起きているのか?についてまとめる。

今回は、2回目。ADHDの歴史と使用される治療薬の種類についてまとめたい。

ADHDの治療と課題

米国を含め全世界的に、血液検査、CTスキャンを使ってADHDを診断するという方法が取れないため、心理学者のキース・コナーズ(Keith Connors)が開発した「質問票」をもとにADHDが診断されている。問題になっているのは、安易に診断され、すぐに治療薬が処方される点だ。

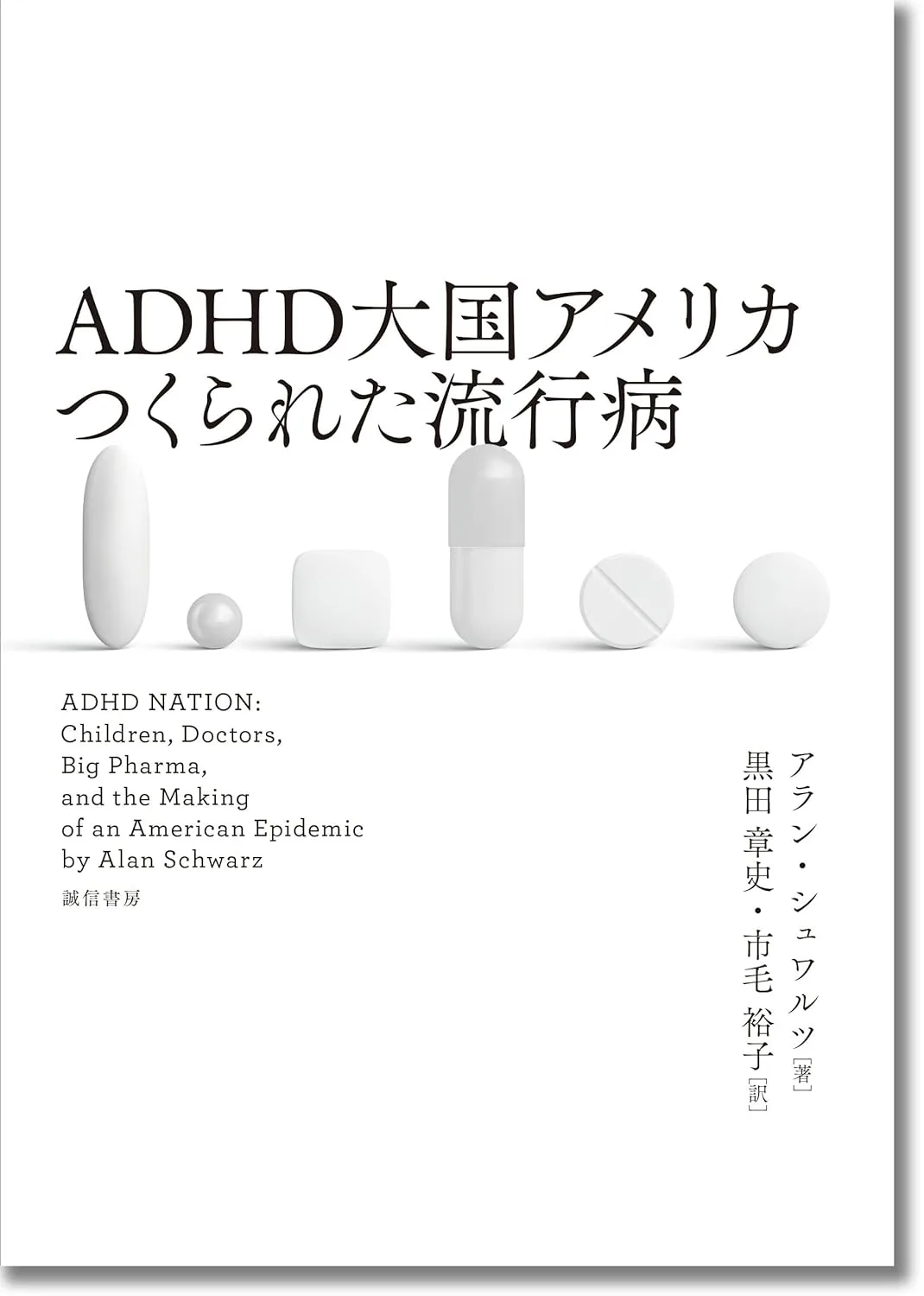

アラン・シュワルツの「ADHD大国アメリカ・作られた流行病」によると、ADHDの診断は数週間かけてじっくりと行う必要性が書いてある。そうはいうものの、

1)医師の診断時間が限られていること

2)超競争社会で親が子供に対し、勉強の集中力を増す手段=スマートドラッグとして医師にADHDの薬(刺激薬)を処方してほしい

3)高校、大学に入り、同級生・友人からの勧め、口コミで「刺激薬」を勧められ、使うようになる。

等など。

米国では、本来5%の小児がADHD患者のはずが、15%-20%にまで増加。過剰診断を受けたほとんどの人たちは、治療薬を摂取している上、どのようなリスクがあるのか説明を受けていない。過剰投与の結果、中毒、依存症、他の薬の依存症等、社会問題になっている。

今回は、ADHDの診断の歴史と共に、「精神刺激薬」の「覚醒剤」に分類される「アンフェタミン(日本では覚醒剤に分類)」と「メチルフェネデート(日本ではこちらも覚醒剤に分類、登録された医師しか処方できない)」が、治療薬として使用されるようになった背景についてまとめたい。

MBDからADHDへ

子供の多動や注意力の欠如は問題になっていたが、病名をつけるか否かで専門家の間で議論が行われていた。1900年の初期の頃は、微細脳損傷(Minimal Brain Damage)と呼ばれ、出生時か、出生後に脳炎が起き、脳に障害を負ったのが原因ではないかと考えられていた。

次第に微細脳損傷が間違っていることがわかり、1960年代には、微細脳障害(Minimal Brain Disfunction、MBD)に変更。1980年に、小児の「注意力」散漫が注目されるようになり、注意欠陥障害(Attention Deficit Disorder、ADD)に変更になる。

1994年から「多動性(hyperactivity)」も重要な要素になり、注意欠陥・多動性障害(ADHD、Attention Deficit and Hyperactive Disorder)の名前として病名が確立する(そもそも、このADHDは病気なのかどうかは、ひとまず置いておいて)。このように色々な変遷を経て、ADHDという名前になる。

以下、ADHDで統一して話を進めたい。

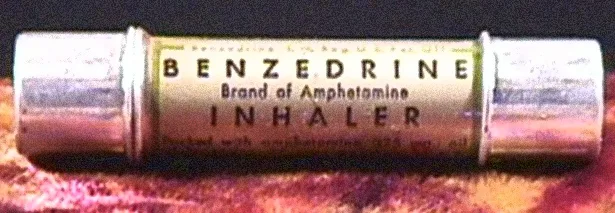

アンフェタミンの発売〜小児への使用の模索

1929年、製薬会社のSmith Kline and French社(SK&F、現GSK)でアレルギー性疾患の薬を開発していたゴードン・アレス(Gordon Alles)博士は、アンフェタミン(日本では覚醒剤に分類される、別名スピード)の合成に成功する。吸入器ベンゼドリン(Benzadine inhaler)として発売される。

1937年、精神科医のチャールズ・ブラッドリー(Charles Bradley)は、小児のADHD(4-15歳、当時の診断基準は曖昧に注意)に対し、ベンゼドリンを1週間投与する。頭痛は改善しなかったが、学校のへ興味を示し、理解力、頭の回転、正確性などが向上。投与初日から現れ、実験が終わった後、効果が消えたという。

数件の吐き気、不眠、不安症が認められたことから、使用の際は注意が必要だと「American Journal of Psychiatry」に報告している。ブラッドリーは、ベンゼドリンは、小児の注意散漫を低下させ、感情的な態度を改善し、業務の集中力を上げると結論づけている。

1938年には、新しい抗生剤(サルファー剤)に有毒物質が混入し、小児を含め多数の死者を出した事件が勃発。米国は、審査が必要だと痛感。政府の中に審査当局(FDA)ができ、新しい医薬品を販売するにあたって、製薬会社にその薬が安全かどうかを証明することが義務付けられた。

ハードルが高くなったことから、小児のADHDに対する研究も控えられるようになる。

小児のADHDへ〜リタリン処方開始、コンサータの開発

1960年代に、ジョンズ・ホプキンズ大学の精神科医・レオン・アイゼンバーグ(Leon Eisenberg)と心理学者のコナーズが、ブラッドリーの成果を再発見。信頼性の高い科学的な方法でブラッドリーの試験を再現することにした。注目したのは「覚醒剤」として規制されつつあるアンフェタミンではなくリタリン(Ritalin)だ。

リタリンは、CIBA(現ノバルティス)のレアンドロ・パニゾン研究員によって発見。名前の由来は妻のマルゲリータの愛称Ritaから取った。覚醒剤のイメージの強いアンフェタミンと差別化することを意識。メチルフェネデートの名前とし、1956年にRitalinが発売される。この薬は、ナルコレプシー、うつ、慢性疲労等に使用される。

アイゼンバーグとコナーズは、78人の問題児(ADHD)に対して10日間、リタリンと偽薬を使った臨床試験を実施。リタリンにより落ち着きを取り戻し、集中力を増すといったポジティブな結果が得られ、1964年に「American Journal of Psychiatry」に報告する。

この成果をもとに、リタリンは特許が切れる1970年代までADHDに対して処方される。リタリンの特許が切れた後、短期作用型のリタリンを改良するため、徐々に血流に有効成分を放出される徐放型のコンサータ(Concerta)を開発。1日3回の摂取が、1日1回の摂取で済むようになる。

ADHDの診断基準が明確になる〜コナーズの診断基準

コナーズは、1960年代末までに、ADHD(当時MBD)の症状を評価するための尺度を開発。標準的な評価尺度になり、診断マニュアルに掲載される。コナーズ評価尺度(Connors Evaluation Criteria)と呼ばれ、39項目からなる質問票で、後に10項目に単純化。診断基準が明確になる。

コナーズは、2時間から3時間かけて(場合によっては数回に分けて)患者にインタビューしてADHDの診断するという。しかし、医師の診療時間が限られている、健康保険的にどうか?といった問題もあり、だんだんと時間が短縮して診断されるようになり、安易に診断される、いわゆる「過剰診断」が問題になっていく。

アデロールの名前の由来、承認と発売

製薬関係の起業家が、体重を減らす薬として開発されたオベトロール(Obetrol)が、適応外でリタリンに対して効果がないADHDの小児患者に使用されていたことを発見。何とオベトロール自体、ベンゼドリンの錠剤版で「アンフェタミン」を含む(正確にはアンフェタミンとデキストロアンフェタミンの混合剤)薬剤だ。

これはお金になりそうだと感じた起業家は、当時の病名ADDの全て(ALL)の人に効果を示す「ADDERALL(アデロール)」の名前を思いつく(1993年)。一方で、アデロールは、安全性や有効性について示されていないと、FDAは難色を示す。息子がADHDの患者の上院議員がロビー活動を展開。1996年2月に承認される。

ADHDの診断基準が明確化され、治療薬も揃った。コナーズの診断基準の単純化による「過剰診断」の問題、製薬会社のマーケティング、親や同級生からの進めにより、ADHDに限らず健常人に対してもスマートドラッグとして治療薬が使われるようになった。

大人のADHDとビパンセの承認、現在の治療薬

小児のADHDの診断基準が確立した後、大人のADHDにも注目が集まるようになる。アデロールも長期作用型のアデロールXRが発売されたが、それも2007年頃に特許切れに。大人のADHDの市場のニーズに応えるために、ビバンセ(Vyvance)が発売になる(アデロールを若干改変した「リスデキストロアンフェタミン」が有効成分)。

ビバンセは、vitality(活力)の名前を思い起こさせるようなネイミングで、ADHDとは全く関係なく付けられた。2008年7月に発売され、積極的に大人のADHDの患者さんに使用されるようになる。

今回は、詳しく書かないが、アンフェタミンの中毒性、依存性やリスクのことを考え、

1)ノルアドレナリン再取り込み阻害薬のアトモキセチン(ストラテラ、Strattera)(atomoxetine))、ヴィロキサンジン(ケルブリー、Qelbree(viloxazine)、日本未承認)

2)α2Aアドレナリン受容体作動薬のグアンファシン(インチュニブ、Intuniv(guanfacine))、コロニディン(カパヴェイ、Kapvay、日本未承認)が

の治療薬が上市されており、選択肢が増えている。

これらの薬は、アンフェタミン類に比べ中毒性、依存性が低いと考えられている。

参考に、本邦では、ストラテラとインチュニブが主に使われており、コンサータ、ビバンセは、登録している医師しか使用できず、処方制限がかかっている。

ADHDにおける認知行動療法vs治療薬〜治療薬の地位確立

ADHDは、治療薬だけではなく、認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)も注目されている。1999年、米国精神衛生研究所(National Institute of Mental Health)が主導となり、認知行動療法とリタリンとの比較試験(Multimodal Treatment of Children with ADHD、MTA試験と呼ばれる)を行う。

試験の行なった期間が14ヶ月で、妥当かどうか(認知行動療法が効果を現すのに、この期間で大丈夫なのか?)はあまり検討されずに行なった結果、1999年12月に結果が発表される。

改善された順に数値化すると、

治療薬+認知行動療法:68%

治療薬のみ:56%

認知行動療法のみ:34%

いずれの治療を受けていない:25%

と、予想通りの結果となる。

マスコミを含め、治療薬が認知行動療法よりも優れていることを発信。ADHDにおいて治療薬の地位が確立する。

しかしながら、この実験には問題がある。

1)14ヶ月で認知行動療法の成果が上がるのか?

2)いずれの治療を受けていないグループは治療を受けており、主にリタリンを受けている

等が明らかになっている。

2)のことを考えると、認知行動療法とリタリンは同等のようにも見えると「ADHD大国アメリカ・作られた流行病」のアラン・シュワルツは述べている。

ADHDの過剰診断、治療薬の過剰投与

先述のように、本来5%の小児がADHD患者のはずが、15%-20%にまで増加してくる。過剰診断を受けたほとんどの人たちは、治療薬を摂取している上、どのようなリスクがあるのか説明を受けていない。過剰投与の結果、中毒、依存症、他の薬の依存症等、社会として大きくクロースアップされている。

ネットフリックスの「ティク・ヨア・ピル(Take your pill)」には、ADHDの過剰診断、過剰摂取の問題点について指摘しており、お勧めだ。

物事には、光もあれば闇もあると言われるように、治療薬の治療を開始すると、離脱できずに依存症へ。アルコール依存症、睡眠薬との併用等、他の薬剤との依存症が問題になっている。

まとめ

今回は、ADHD(Attention Deficit and Hyperactive Disorder、注意欠陥、多動性疾患)の歴史を中心に、治療薬として、覚醒剤に分類される「アンフェタミン」や「メチルフェネデート」が使われるようになった経緯、ADHDの診断基準の簡略化と、過剰診断と過剰投与を含め、米国で社会問題になっていることを紹介した。

このブログは情報提供に終始しています。医療的な相談を受ける場合には、必ず医師に相談してください。

少しでもこの投稿が役立つことを願っています。