【B#189】「人格(Character)」はどこから生まれるのか?―David Brooks『The Road to Character』を読んで

Table of Contents

はじめに

こんにちは。東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学を応用した脳科学活用(脳活)講座を提供している大塚英文です。

私は、ヨガのクラスを高齢者(80代向け)に提供しており、健康寿命とは何か?どのように生きたらいいのか?年齢を重ねるに並行して、どのように「人格」を磨いたらいいのか?考えさせられる。

現代人に欠けている「人格の奥行き」

世の中的には、若い人が「成功するにはどうすればいいか?」という問いに関する書籍が多く、社会が明快な答えを与えてくれている。例えば、スキルを磨き、人脈を広げ、自分をアピール等。しかし、「人格を育てるにはどうすればいいか?」という問いに答えてくれる本は少ない。

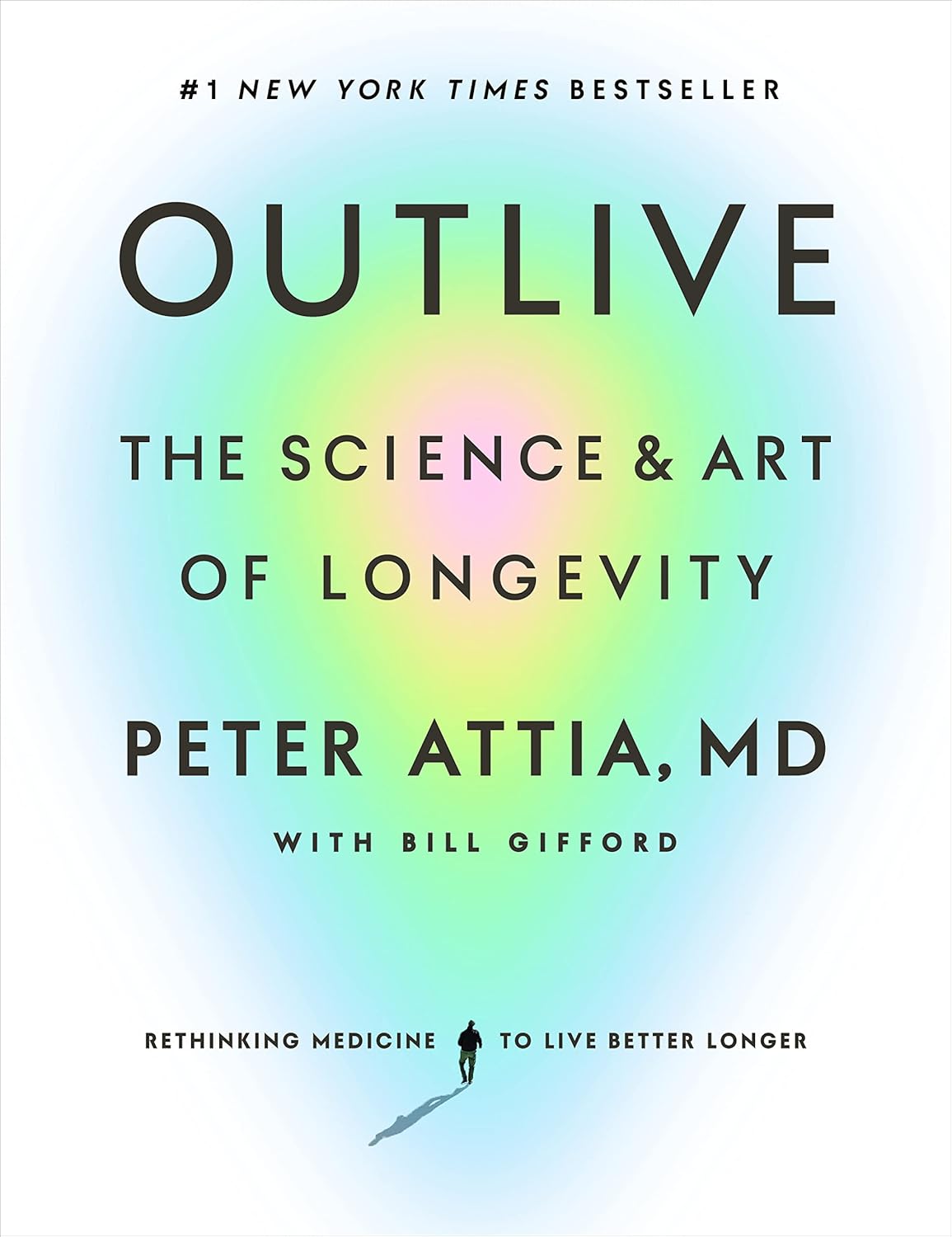

David Brooksはこの状況を憂い、本書『The Road to Character(邦訳:あなたの人生の意味(上)(下))』を書いた。この本は、洋書で読んだが、とにかく人生について色々と考えさせられ、学ぶことが多い。

現代社会は、成功、成果、自己表現といった(「アダム1(Adam I)」)的価値に強く傾いている。

一方で、人としての深み、謙虚さ、道徳的成熟といった(「アダム2(Adam II)」)の価値が忘れられつつある。

David Brooksはこう書いている。

“We live in a culture that encourages us to think about how to have a great career but leaves many of us inarticulate about how to cultivate the inner life.”

「現代の文化は、いかに素晴らしいキャリアを築くかを考えるよう私たちに促すが、内面的な人生をどう育てるかについては、私たちに言葉を与えてくれない。」

この「内面的な人生(inner life)」こそが、本書『The Road to Character』の核心であり、アダム2の成熟こそが、魂の豊かさへと続く道であるという。そこで、今回は、この本を取り上げ、どのようにアダム2を意識して延ばしていくか?考えるきっかけにしたい。

二人のアダム:Joseph B. Soloveitchikの思想

Brooksのアダム1/アダム2の概念は、ユダヤ教正統派の哲学者 ラビ・ジョセフ・B・ソロヴェイチク(Joseph B. Soloveitchik) の名著『The Lonely Man of Faith(信仰の孤独な人)』に基づいている。

ソロヴェイチクの二重アダム理論

彼は、創世記に描かれる2つの異なる「アダム像」に注目した。

- アダム1:創世記第1章に登場。世界を支配し、科学技術で自然を征服する「外向的・活動的な人間」。

- アダム2:創世記第2章に登場。神との関係、謙虚さ、道徳的成長を重視する「内向的・信仰的な人間」。

Brooksは、この神学的視点を現代社会に応用し、私たちの中にこの2人のアダムが共存し、しばしば葛藤することを描き出す。

“Adam I is the career-oriented, ambitious side of our nature. He wants to build, create, produce, and discover things.”

“Adam II is the humble side of our nature. He wants to embody moral qualities.”

(アダム1はキャリア志向で野心的な私たちの側面であり、何かを築き、創造し、生産し、発見しようとする。一方で、アダム2は謙虚な側面であり、道徳的資質を体現しようとする。)

この二重性こそが、人格の深化に不可欠な「緊張感」を生み出す源であり、成熟とはこの緊張とどう向き合うかにかかっているという。

Resume virtue(履歴書の徳)とeulogy virtue(追悼スピーチの徳)

Brooksは、アダム1と2を、履歴書の徳(resume virtue)と追悼スピーチの徳(eulogy virtue)という別の言葉で下記のようにも語っている。

“The résumé virtues are the skills you bring to the marketplace. The eulogy virtues are the ones that are talked about at your funeral — whether you were kind, brave, honest or faithful. We all know that the eulogy virtues are more important, but we live in a culture that builds on the résumé virtues.”

(履歴書の徳とは、あなたが市場に持ち込むスキルのこと。追悼スピーチの徳とは、あなたの葬儀で語られる資質のこと──親切だったか、勇敢だったか、誠実だったか、信仰深かったか。誰もが後者がより重要だと知っているのに、現代の文化は前者ばかりを育てている。)

【事例①】アダム2をどう成熟させるのか?

Brooksは、事例をあげ、アダム1(外的な成果志向)とアダム2(内的な人格形成)がどのように現れたかを明示的に分けて解説します。ここでは、代表的な事例を6つ紹介したい。

Frances Perkins:他者の痛みに目覚めた「奉仕のアダム2」

- Adam I(アダム1)

コロンビア大学で学び、経済・社会政策の専門家としてキャリアを積む。ニューヨーク州政府での要職やルーズベルト政権下のアメリカ初の女性労働長官として、キャリアの高みに到達する。彼女はアダム1の人物として、政策設計能力、政治的交渉力、リーダーシップを兼ね備えていた。 - Adam II(アダム2)

1911年のトライアングルシャツウエスト工場火災で146名が命を落とす場に直面し、その悲劇が人生観を一変させる。「これは神が与えた使命だ」と彼女は語り、労働者保護に生涯を捧げるようになる。個人的な名誉よりも、社会正義・弱者の声に応える倫理性を優先する生き方へと転換していく。

“I had to do something… It was not enough to be shocked. I had to act.”

Dorothy Day:自己中心から信仰と共同体へ

- Adam I(アダム1)

若い頃はジャーナリスト・活動家として自己表現に力を注ぎ、自由恋愛や政治運動にも没入。社会主義に共感し、変革者としての野心を持つなど、自己実現を求める典型的なアダム1的な人生を歩んでいた。 - Adam II(アダム2)

出産・洗礼という人生の転機を通じ、「他者と共に生きる信仰生活」に目覚める。カトリック・ワーカー運動を創設し、ホームレスや労働者との共同生活、暴力なき抵抗、生涯の貧困受容を選択する。目に見える成果よりも、共感・ケア・犠牲の精神を尊ぶ生き方へ。

“Don’t call me a saint. I don’t want to be dismissed so easily.”

(私を聖人と呼ばないで。そう言われると、あまりにも簡単に私のことを片付けられてしまうから。)

George C. Marshall:名誉より誠実さを選ぶ人物

- Adam I(アダム1)

アメリカ陸軍参謀総長として第二次世界大戦を指揮し、のちに国務長官・国防長官を歴任。マーシャル・プラン(ヨーロッパ復興計画)の発案者として世界的な業績を残す。軍人としての組織能力、戦略思考、決断力などアダム1の要素は極めて強かった。 - Adam II(アダム2)

D-Day作戦の総司令官に推薦されたが、名誉ある任務を自ら辞退してドワイト・アイゼンハワーに任せた。職務における「公正さと全体最適」を優先する人格。常に私欲を捨て、国家や他者のために働くことを道徳的義務とみなしていた。

“He was a man who could have used power for self, but chose instead to subordinate self to principle.”

A. Philip Randolph:孤独を引き受ける正義の闘士

- Adam I(アダム1)

高い知性と弁舌力を持ち、鉄道労働組合の創設者として、黒人労働者の権利向上に向けた卓越した組織力を発揮。大規模な集会や交渉でも指導力を示し、社会的インパクトを狙うアダム1の側面も大きい。 - Adam II(アダム2)

その一方で、ワシントン大行進の計画をはじめ、長年にわたり孤立と抵抗に耐えながら、非暴力・道徳的説得力に依拠した運動を展開。権力や政治的便宜を求めず、真に「正義そのもの」に忠実であろうとする姿勢において、アダム2の人格の化身であった。

Dwight D. Eisenhower:怒りのエネルギーを内面で統制する

- Adam I(アダム1)

ノルマンディー上陸作戦の総司令官、第二次大戦の英雄、第34代アメリカ大統領と、アメリカ史上屈指の成功者。軍事的戦略能力、政治的バランス感覚においてもアダム1的資質は圧倒的である。 - Adam II(アダム2)

若き日から強い怒りの感情に苦しみ、それを理性で押さえ続ける訓練をした。日々の手帳に感情を記録し、自己規律と信仰で内面を整えた。彼にとって「勝つこと」よりも、「正しくあろうとし続けること」が人格形成の中心だった。

“Freedom has been defined as the opportunity for self-discipline.”

Samuel Johnson:弱さを認め、義務と慈悲に生きた文人

- Adam I(アダム1)

イギリス文学史に名を刻む文豪・評論家。『英語辞典(A Dictionary of the English Language)』の編纂は、当時の知的プロジェクトとしては空前のスケールであり、彼の記憶力、構築力、勤勉さはアダム1的才能の象徴と言える。また文筆業や社交界でも名声を得ていた。 - Adam II(アダム2)

しかし彼の人生の本質は、「弱さとの静かな闘い」にあった。うつ病、怠惰への傾向、身体的な障害、信仰と罪悪感に揺れる内面……。その中で彼は、感情を制御する意志、他者への慈悲、道徳的義務への忠誠を養っていった。彼は、浮世の成功よりも、「正しい行いをしようとする意志そのもの」を尊重し、それを自身の人格形成の中心に据えた。

“Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.”

(誠実さのない知識は、危険で恐ろしい。知識のない誠実さは、弱くて役に立たない。)

【事例②】David Brooks〜孤立した自己の中で「人格」は育つ

最後に、Brooks自身のご経験を紹介している。

新聞コラムニストとしての成功

新聞コラムニストとして、著名な知識人として、講演者・評論家として──彼の人生は表面的には成功に満ちていた。しかし、その「小さい私(the little me)」を拡張し続ける人生の果てに、彼は深い「魂の空白(a moral and emotional hole)」を感じるようになったという。

Brooksは、現代社会を「The Culture of the Big Me(大きな私の文化)」と批判する。自己アピール、成功志向、選ばれし者としての特権意識──こうした価値観に自らも染まっていたことを認める。

“I was living for résumé virtues. I had built a career, but I had not built a soul.”

(私は履歴書の徳を生きていた。キャリアは築いたが、魂は築いていなかった。)

転機が訪れる

Brooksは、人生のある時期に大きな個人的な危機を迎えることになる。ブリガム・ヤング大学(BYU)のスピーチで以下のように経験を語っている。

“My marriage had ended. My friendships were in the conservative movement, and I wasn’t part of that movement anymore. I was living alone in an apartment, not having anybody over, trying to work my way through it. Workaholism is a very good way to avoid any spiritual and emotional problems.”

「私の結婚は終わっていた。私の友情関係の多くは保守派の運動の中にあったが、私はもはやその運動の一員ではなかった。アパートで一人暮らしをしており、誰かを招くこともなく、ただその状況をどうにかして乗り越えようとしていた。――仕事中毒とは、精神的・感情的な問題から目を背けるには、実に都合のよい手段である。」

そのような喪失体験の中で、彼は初めて「人格とは何か?」「人生の意味はどこにあるのか?」という根源的な問いに向き合わざるを得なくなる。Brooksは「アダム2の道=人格を育てる旅」への第一歩を踏み出していく。

The Little me(小さな私)からThe Big me(大きな私)へ

Brooksはこの内的転換を、「the little me(小さな私)」から「the Big Me(大きな私)」への移行と呼ぶ。

- 小さな私は、自分の利益、注目、成果ばかりを追い求めるエゴ的存在。

- 大きな私は、他者に奉仕し、自己を超え、道徳的・霊的に大きな自己として育っていく人格。

この変容は、劇的なものではなく、失敗の中で静かに徐々に動く。

“You don’t find yourself by looking inside. You find yourself by losing yourself in something larger than yourself.”

(「自分を見つける」とは内側を覗くことではない。自分より大きな何かに身を捧げることで初めて、自分は見つかる。)

人格は孤立した自己の中で育たないこと

Brooksが最後に伝えようとするのは、人格(character)とは孤立した自己の中では育たないということ。人格は、失敗・悔い改め・沈黙・他者との関係性の中でしか形成されないとのことだ。

アダム1が語るのは「自分の力で何を成し遂げたか」だが、

アダム2が語るのは「他者とどのように在り、何を与えたか」である。

“Character is not something you build sitting in a room thinking about the difference between right and wrong. It is something you build by confronting your own weakness.”

(人格とは、部屋に閉じこもって善悪を考えていれば育つものではない。自らの弱さと向き合うことでしか築けない。)

アダム1と2・徳のまとめ

| 分類 | Adam I / Résumé Virtues | Adam II / Eulogy Virtues |

|---|---|---|

| 関心 | キャリア、実績、競争力 | 謙虚さ、誠実さ、忍耐 |

| 評価 | 履歴書・SNS・業績 | 追悼スピーチ・人間関係 |

| 行動 | 自己主張、自己実現 | 自己超越、他者奉仕 |

| 成熟 | 効率的思考・目標達成 | 失敗・悔い改め・信仰 |

まとめ

『The Road to Character』は、それぞれの人物の内なる道徳的成長=アダム2の深化に焦点を当て、現代人が忘れがちな「人格を磨く」という営みに読者を立ち返らせてくれる一冊。

本書は、人格とは、キャリアの裏にある「小さな決断」、あるいは「他者の痛みに応答する姿勢」の中に静かに育つものであることに気づかせてくれる。世界を変えるのは、歴史に残らない行為の積み重ねであり、誰かと比較するのではなく、昨日の自分を超えようとする試みにこそ意味があるような気がする。

誰にこの本を薦めたいか?

- キャリアを積んできたが、「これでいいのか?」と問い始めた大人に

- 子どもに「何を大切にして生きるか」を伝えたい親や教育者に

- 外面的な成果ではなく、内面的な成長に価値を見出したいすべての人へ

少しでもこの投稿が役立つことを願っています。